ハタハタ被食試験

はじめに

北海道においてもハタハタの種苗放流が各地で取り組まれるようになり、人工授精卵や漂着卵から生産された種苗が放流されています。今後、本種を栽培漁業対象種として定着させていくために、より効果的な放流技術を検討し、これらを考慮した種苗生産技術の開発が必要と考えられるようになってきました。放流された種苗を減らす原因として、他の魚などに食べられること(被食)が大きな理由のひとつと考えられていますが、放流海域で実際に食べられている状況を詳しく把握することは大変です。一方、ハタハタは砂に潜ること(潜砂)が知られており、このような行動が大きな魚などからの攻撃を避ける行動のひとつではないかと考えられます。そこでハタハタを餌として食べてしまうような魚のいる水槽にハタハタを放流した場合に、どのように食べられるかをクロソイを食べる魚(捕食魚)として用い、捕食魚の数や底質を変えて調べてみました。

実験の方法

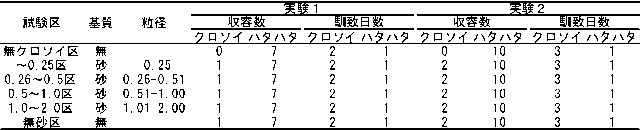

500リットル砂をそれぞれ水槽の底に厚さ50ミリメートルに敷いた水槽4基と、基質を敷かない水槽2基の合計6試験区を設定しました(表1)。クロソイの隠れる場所を作るため、それぞれの水槽の底に3個所の穴の空いたコンクリートブロック(39センチメートル×19センチメートル×15センチメートル)1個を沈め、ハタハタ馴致用の囲い網を水槽内に設置しました。水槽上面からの飛び出しを防ぐため、サイホンを用いて水位を約350ℓに調節し、概ね13度の海水を各水槽に毎分3.5リットル給水しました。そして、クロソイの数と馴致日数を変えてふたつの実験を行いました(表1)。

表1 各試験区の設定条件

表1 各試験区の設定条件

図1 実験に用いたクロソイの全長組成

図2 生残していたハタハタの全長組成

実験1では、クロソイがいない区および粒径0.26~0.50区では収容したハタハタすべてが生残しましたが、他の試験区ではハタハタの生残個体が減少しており平均生残率は52~85パーセントでした。各試験区の生残率は実験毎に大きく変動していました(図3)。実験2では、クロソイがいない区では収容したハタハタすべてが生残しましたが、他の試験区ではほとんどの実験でハタハタの生残個体が減少しました。平均生残率は38~50パーセントと実験1に比べて低くなり、実験1と同様に実験毎の生残率は大きく変動していました(図3)。いずれの実験でもクロソイがいない水槽ではすべてのハタハタが生残していましたが、他の試験区ではほとんどの実験でハタハタの被食がみられました。クロソイがいる試験区間でのハタハタの生残率の平均値にはいずれの実験でも有意差は認められませんでした。また、ハタハタの全長組成は実験1に比べて実験2の方が大きかったにもかかわらず、生残率の平均値は実験1の72パーセントから実験2の39パーセントに減少しました。これらのことから今回の実験でのハタハタの生残率は、底質の違いよりもクロソイの数の増加や馴致日数の増加といった捕食魚の状態に強く影響されたと考えられ、クロソイの状態によって被食状況が大きく変動することが示唆されます。

-

-

図3 各試験区のハタハタ生残率

-

今回の実験では、砂の有無や粒径がハタハタの生残率に影響するかどうかを明らかにすることはできませんでした。ハタハタの潜砂率は夜間に低下することが分かってっています。また、クロソイは警戒心が強く人が見ている前ではなかなか食べようとしませんが、夜釣りでよく釣れるように夜間に捕食行動が活発になると思われます。実験時刻を夜間に設定したことで、ハタハタが食べられやすい条件が重なったことが被食数を多くし、クロソイの捕食強度の個体差が大きいことが実験結果のばらつきを大きくしたと考えられます。今後、これらの実験条件を改善した上で、さらに検討していく必要があります。

(栽培漁業総合センター魚類部 藤岡 崇)