本書の利用にあたって

人間がお米や肉、魚、野菜などを食べて生きているのと同じように、植物も様々な養分を土から吸収して生きています。植物の場合は、窒素、リン、カリウム、カルシウム、マグネシウムを特に多く必要とし、これらは多量要素と呼ばれます。また、鉄、マンガン、銅、亜鉛、ホウ素、モリブデンなどもわずかに必要で、微量要素と呼ばれています。これらの栄養素の吸収が極端に不足したり、過剰になったりすると生育の抑制や葉の黄化症状、褐色斑点などの症状が現れます。これが農作物の栄養障害です。

1.本書の特長

・この資料では、スイカの栄養障害の典型的な症状をカラー写真で示し、解説を加えてあります。また、栄養障害に類似した症状(病虫害など)についてもとりあげました。

・症状の特徴を整理した検索表も掲載しましたので、カラー写真と併せて使用することにより、どのような栄養障害か判断するための参考となります。

・ここで示した栄養障害の症状は、スイカの品種「ファインエース」を用いて、水耕栽培条件によって模擬的に発現させたものです。したがって、環境条件によって、その症状は若干変わることもあります。

・栄養障害は必須要素の単純な欠乏・過剰のほか、土壌中の養分のアンバランスによっても生じます。このため、最終的な栄養障害の診断や緊急的な対策については、農業改良普及センター等の指導機関に相談してください。

・抜本的な対策のためには、土壌診断を活用した適切な土壌および施肥管理を心掛けるようにしましょう。

2.栄養障害の診断

・栄養障害が現れると作物の収量が低下したり、外観品質・内部品質が悪化する事があります。栄養障害の対策としては、液肥の施用や葉面散布などが考えられますが、そのために、まずどのような栄養障害かを診断しなければなりません。本資料では、その診断法の一つとして、目で症状を観察して診断する方法を提示しました。

|

|

→ |

|

→ |

|

|

<本書による栄養障害診断の活用例> |

||

|

|

|

|

|

現地における障害(写真A)は、本書のカラー写真と照合した結果、マグネシウム欠乏症状(写真B)と一致したので、同障害と診断された。 |

||

3.用語の説明

・栄養障害の症状の発生部位と、その症状の説明は次のとおりです。

|

1)葉の位置 |

||

|

|

上位葉:つるの先端に近い葉。 |

|

|

下位葉:株元に近い葉。 |

|

|

|

中位葉:つるの中間部の葉。上位葉と下位葉の間の葉。 |

|

|

|

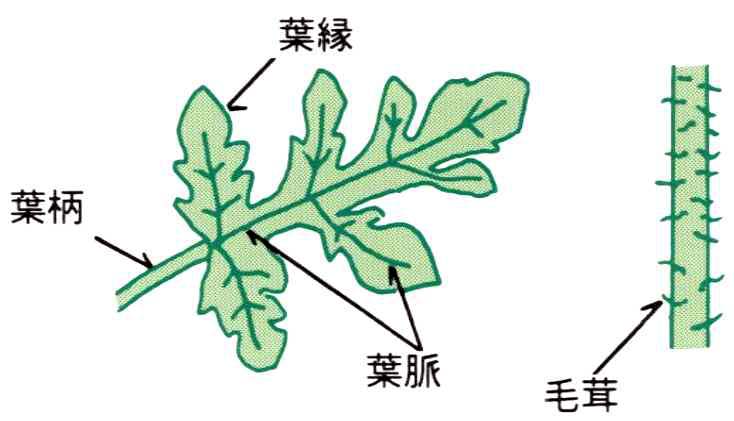

2)葉の中の各部位 |

|

|

|

|

葉脈:葉に枝分かれをして見える細いすじ。 |

|

|

葉脈間:葉脈と葉脈の間の組織。 |

||

|

葉縁:葉のふち(周囲)の部分。 |

||

|

葉柄:葉と茎の間をつなぐ柄。 |

||

|

毛茸:葉の裏や葉柄、茎などに細かく生える毛状組織。 |

||

|

3)現れる症状 |

||

|

|

黄化症状:葉の葉緑素が少なくなって緑色が薄くなり、黄色くなる症状。 |

|

|

壊死斑:細胞が壊死して、茶褐色に変色した斑。 |

||

4.スイカの各種栄養障害の検索法

・次に示す検索表、紛らわしい症状の見分け方およびカラー写真を参考にして、現地で現れた症状からどのような栄養障害か検索することができます。

|

発生部位別の主な症状 |

栄養障害名 |

||||

|

上位葉黄化症状 |

下位葉 |

葉部形態異常 |

その他 |

||

|

黄化症状 |

褐色斑 |

||||

|

|

葉全面 |

|

上・中位葉がやや巻き上がる |

生育著しく抑制 |

窒素欠乏 |

|

|

|

葉先端 |

|

生育著しく抑制 |

リン欠乏 |

|

|

葉脈間 |

葉脈間1) |

葉裏側にやや巻き込む、主脈ちぢれ |

|

カリウム欠乏 |

|

葉脈間(褐色斑へ変化) |

|

斑点状(中位)2) |

落下傘葉、新葉形成停止 |

果実スポンジ状、尻腐れ |

カルシウム欠乏 |

|

|

|

葉脈間・葉縁に斑点状(中位) |

中・上位葉の巻き上がり |

|

マグネシウム欠乏 |

|

葉全面 |

|

|

|

|

鉄欠乏 |

|

|

葉脈間網目状 |

葉脈間斑点状 |

|

|

マンガン欠乏 |

|

|

葉脈間、葉全面 |

葉脈間 |

|

生育抑制 |

銅欠乏 |

|

|

葉縁 |

葉縁・葉脈間 |

|

黄化症状から褐色斑への変化早い |

亜鉛欠乏 |

|

|

|

|

落下傘葉 |

生育停止、組織もろくなる(亀裂など) |

ホウ素欠乏 |

|

|

|

|

|

葉脈黒褐変、毛茸基部 |

マンガン過剰 |

|

|

葉全面 |

|

上・中位葉の巻き上がり |

葉部しおれ |

銅過剰 |

|

葉全面3) |

|

|

|

|

亜鉛過剰 |

|

|

葉縁(中位) |

|

|

|

ホウ素過剰 |

|

葉全面3) |

|

葉脈間斑点状 |

|

上位葉の葉脈周辺褐変 |

ニッケル過剰 |

|

主な症状 |

障害名 |

|

萎ちょう病、葉の巻き上がり(つる導部黄変)。 |

半身萎ちょう病 |

|

円形または長楕円形で暗褐色斑点状の病斑、輪紋状に葉脈上にも病斑拡大。 |

炭そ病 |

|

円形または楕円形の淡褐色〜灰褐色の大型病斑、病斑上に小黒粒(柄子殻)が観察される。 |

つる枯病 |

|

葉縁付近に褐色〜灰褐色の丸い大型病斑、灰色のかびが観察されることもある。 |

灰色かび病 |

|

褐色水浸状の病斑、ネズミふん状の菌核。 |

菌核病 |

|

葉脈間が黄化、葉裏は灰白色でカスリ状になりハダニが観察される。 |

ハダニの食害 |

|

葉表面が白色化、激しい場合は葉脈間に褐色斑も生じる。 |

高温障害 |

|

茶褐色の斑点、引っ掻くと脱落する。 |

ミツバチのふん |

|

紛らわしい障害 |

紛らわしい症状 |

見分け方 |

|

リン欠乏、つる枯病、灰色かび病 |

いずれも葉先端ないし葉縁部から褐色斑紋が現れ、広がる。 |

リン欠乏は必ず葉の先端部から現れるが、病斑は葉縁の内側にも生ずる。 |

|

鉄欠乏、ニッケル過剰 |

いずれも上位葉の葉全面が黄化する。 |

鉄欠乏では上位葉の葉全面のみ黄化症状を生ずるが、ニッケル過剰では下位葉に黒褐色の斑点状壊死斑が生じ上位葉の葉脈周辺が褐変する。 |

|

マグネシウム欠乏、炭そ病 |

マグネシウム欠乏による壊死斑と炭そ病の病斑が似ている。 |

マグネシウム欠乏では葉脈間に壊死斑が現れ、葉縁部の巻き上がり症状を伴う。炭そ病の病斑は葉脈上にも現れ、輪紋状に広がる。 |

|

カリウム欠乏、ハダニの食害 |

いずれも葉脈間が黄化する。 |

カリウム欠乏は葉縁部がやや下へ巻き込む。ハダニの食害は黄化症状がスポット状に鮮やかに現れ、葉裏にハダニが観察される。 |