漁業の情報

| 漁業許可等の区分 | 第一種共同漁業権漁業 |

|---|---|

| 主な操業地域 | 北海道全域 |

| 取材地 | 宗谷総合振興局管内礼文町 |

| 漁場 | エゾバフンウニ:底質が岩盤・玉石の水深1メートル~7メートル(主に1~4メートル) キタムラサキウニ:底質が岩盤・玉石の水深1メートル~12メートル |

| 漁具 | たも網 袋網:ハイゼックス8節(4.3センチメートル) 深さ50~90センチメートル 枠 :5ミリメートルステンレス丸棒 横24~26cm 縦30センチメートルの楕円形 さお:アルミかプラスチック 径8~9分(2.4~2.7センチメートル) 長さ:エゾバフンウニ 2ヒロ~7ヒロ(3~10.5メートル) キタムラサキウニ 4ヒロ~9ヒロ(6~13.5メートル) |

| 漁期 | エゾバフンウニ:6月~8月 キタムラサキウニ:3月~9月 |

| 漁船規模 | 0.8~0.9トン(磯船)船外機9.9~25.0馬力 一人乗り |

| 出荷形態 | エゾバフンウニ:むき身と殻付き キタムラサキウニ:むき身と殻付き 【むき身の出荷形態】 ・採取してきたウニは漁家ごとの加工場でむき身にする。 ・むき身を冷却滅菌海水に浸した専用ウニザルに200~250グラム入れにする。 ・滅菌海水にウニザルを浸けたまま集荷場へ運搬する。 ・集荷場で水切り後検量する。 ・検量後は滅菌海水の入った樽へ入れ(2~3キログラム)、氷をかけて出荷する。 |

対象魚の情報

| 標準和名 | エゾバフンウニ キタムラサキウニ |

|---|---|

| 英名 | エゾバフンウニ:short-spined sea urchin キタムラサキウニ:northern sea urchin |

| 科目 | 両種共に ホンウニ目オオバフンウニ科 |

| 学名 | エゾバフンウニ:Strongylocentrotus intermedius (A.Agassiz) キタムラサキウニ:Strongylocentrotus nudus (A.Agassiz) |

| 俗名、地方名 | エゾバフンウニ:バフンウニ、ガゼ、ガンゼ、アカ、礼文島では通称ウニ キタムラサキウニ:ムラサキウニ、ノナ、シロ |

| 混獲魚 | なし |

| 道内主産地 | エゾバフンウニ:道南日本海を除く全道ほぼ全域 キタムラサキウニ:日本海沿岸、津軽海峡、えりも以西太平洋沿岸 |

漁業のすがた

礼文島のウニ類の水揚げは漁業生産額の3割を占め、沿岸漁業者のすべてが着業する最も重要な水産資源となっています。水揚げ量は、むき身で50トン(6億円)と全道生産量の約20%近くを占めており、礼文島の水揚げが価格の動向を左右しているといえます。

しかし、資源量は必ずしも安定しているとは言い難く、安定生産に向けた取り組みが必要な状況にあります。

しかし、資源量は必ずしも安定しているとは言い難く、安定生産に向けた取り組みが必要な状況にあります。

増殖と管理

水産試験場(現 道総研 水産研究本部)や水産指導所の調査によりウニの年齢、稚ウニ・海藻などの現存量が把握されている他、漁業者の記帳する操業日誌により漁業実態も把握されるようになりました。今後も継続してデータを蓄積し、これらのデータから算出される資源量と資源動向をもとに資源維持・増大に向けた活動を行っていきます。地道な活動を継続することにより将来的には礼文島に適したウニの資源管理手法ができていくと考えています。

写真で見る

漁具

たも:ウニ採取用の「たも」です。

操業

操業1:一斉に出漁した磯舟。

操業2:メガネでのぞき込みながら「たも」を使って漁獲します。

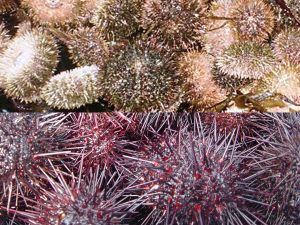

漁獲物1:漁獲されたエゾバフンウニです。

選別:海藻とエゾバフンウニを選別しているところ。

漁獲物2:漁獲されたキタムラサキウニです。

漁獲物3:キタムラサキウニは通称ノナと呼ばれています。

加工

加工場に運ばれたエゾバフンウニ。

割り作業:ウニの殻を刃物を使って割ります。

剥き作業1:ウニむき作業をしているところ。身(生殖巣)を崩さないように慎重にとりだします。

剥き作業2:ウニむき専用のスプーンで作業をしているところ。

滅菌海水:洗浄用に用意している冷えた滅菌海水です。

検品・出荷

検品1:検量・検品のために集荷場で並べられた「むき身」。

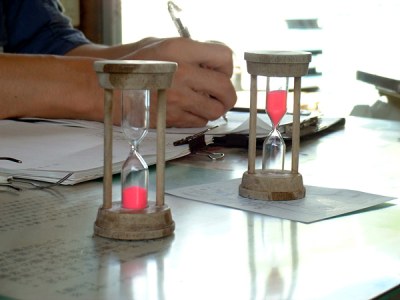

水切り:3分間かけて水切りします。時間計測に砂時計を使います。

検品2:厳しい目で身の状態を確認します。

ウニむき身:水が切れた状態のエゾバフンウニ「むき身」です。美味しそう!

検量:漁協職員が計量します。

収容1:出荷用の樽へ3.5キログラムくらいづつ収容します。

収容2:輪ゴムでビニール袋の口をふさぎます。

出荷:氷を収容して出荷。

協力:宗谷総合振興局管内/香深漁業協同組合

取材:礼文地区水産技術普及指導所

取材:礼文地区水産技術普及指導所