漁業の情報

| 漁業許可等の区分 | 第一種共同漁業権漁業 |

|---|---|

| 主な操業地域 | 日本海沿岸 |

| 取材地 | 檜山振興局管内せたな町瀬棚区(旧瀬棚町) |

| 漁場 | 潮間帯、飛沫帯 |

| 漁具 | かぎ等を使ってノリだけを採取し、籠等に入れます |

| 漁期 | 12月から3月 |

| 漁船規模 | 手摘みによる採取のため漁船は使用しません |

| 出荷形態 | 生および乾燥 |

対象魚の情報

| 標準和名 | ウップルイノリ スサビノリ |

|---|---|

| 英名 | ウップルイノリ:nori、laver スサビノリ:nori 、 laver |

| 科目 | ウップルイノリ:ウシケノリ目ウシケノリ科 スサビノリ:ウシケノリ目ウシケノリ科 |

| 学名 | ウップルイノリ:Porphyra pseudolinearis (Ueda) スサビノリ:Porphyra yezoensis (Ueda) |

| 俗名、地方名 | いわのり |

| 混獲魚 | なし |

| 道内主産地 | 室蘭以西から日本海沿岸 |

漁業のすがた

ノリの岩場への着生層は、ウップルイノリが満潮線より上部の飛沫帯に、スサビノリが潮間帯の最上部に形成されます。採取は12月から3月頃まで行われ、「かぎ」等で雑物や他の海藻が混ざらないようにウップルイノリとスサビノリの区別なく摘みとります。採れたノリは海水で洗浄して、その後水道水を使用してチョッパーにかけてミンチ状に細かくします。ミンチ状のノリは、「のり打ち」という、簾(すだれ)にノリを流し込む作業を行い、簾のまま天日乾燥されます。製品にするまでには日数と手間が掛かります。

増殖と管理

ノリの着生状況は、そのシーズンの気象状況に影響され、変動が大きいのですが、ノリが着生しやすくなるような取り組みとして、秋に磯焼き等の磯掃除が行われています。

写真で見る

漁場・漁具

漁場:冬の海岸、岩場の飛沫帯及び潮間帯の最上部にのり漁場が形成されます。

道具1:手かぎ、ゼンマイを加工したもの等手作りの道具やマキリなどで採取します。

道具2:採取したノリを入れる籠。腰に下げます。

のり採取

採取1:手かぎ等を使ってノリを採取します。

採取2:12月から3月の最も寒い季節の漁業です。漁場に雪が積もっていることもあります。

採取3:冬季間凪の日は少なく限られています。

採取4:岩場の直ぐ向こうは海です。

採取5:摘み取ったノリは腰に下げた籠に入れます。

加工

チョッパー:ノリを細かくするため、チョッパーでミンチ状にします。

のり打ち1:簾(すだれ)に四角の型枠を載せ、その中に、穴が出来ないよう丁寧にノリを流していきます。この作業を「のり打ち」と言います。

のり打ち2:型枠を取ると簾にノリが四角に残ります。

のり打ち3:簾の余分な水を流します。

乾燥

乾燥凍結1:のり打ちの終わった簾を、一旦小屋の中で水を切り乾燥させます。

乾燥凍結2:屋内とはいえ、氷点下の中での乾燥になります。

天日乾燥1:屋外で天日乾燥させます。

天日乾燥2:雪が着かないようネットで覆います。

天日乾燥3:1枚ずつ成型して干すため、大変手間がかかります。

製品化

製品化:ノリを一枚一枚簾からはがし、袋詰めします。

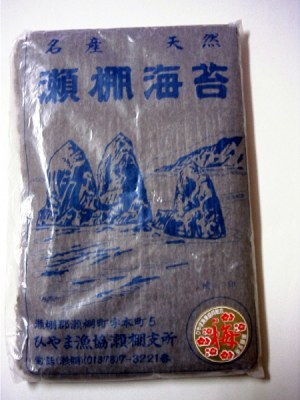

製品:製品となった「瀬棚海苔」。出来具合によって等級分けされます。

協力:檜山振興局管内/ひやま漁業協同組合 瀬棚支所

取材:檜山北部地区水産技術普及指導所