漁業の情報

| 漁業許可等の区分 | 知事許可漁業 |

|---|---|

| 主な操業地域 | 北海道釧路以東、特に浜中湾から納沙布岬までの沿岸域 |

| 取材地 | 根室振興局管内根室市 |

| 漁場 | 稚ガニの時期は亜潮干帯に生息する。平均甲長6~8センチメートル程度の小型のものは岸から水深30メートルラインまでに生息するが、9センチメート以上は190メートルまで達する。 |

| 漁具 | かごは底面直径が約90センチメートル、高さ約40センチメートル、かご網の目合いは60ミリメートルである。 はえ縄式に敷設して使用し、一般的には1放しの長さは約700メートル程度で50個のかごを結束し操業する。 |

| 漁期 | 5~9月 |

| 漁船規模 | 4.9トン90馬力の船が主体 |

| 出荷形態 | 活ガニ出荷。 |

対象魚の情報

| 標準和名 | ハナサキガニ |

|---|---|

| 英名 | spiny king crab、 hanasaki crab |

| 科目 | 十脚目タラバガニ科 |

| 学名 | Paralithodes brevipes (H.Milne Edwards and Lucas) |

| 俗名、地方名 | ハナサキ、コンブガニ(未成体)、イソガニ(未成体) |

| 混獲魚 | トゲクリガニ |

| 道内主産地 | 根室・釧路地方 |

漁業のすがた

初夏から秋にかけて、根室・釧路の風物詩の一つでもあるハナサキガニは、これまたこの地方の名物のサンマを餌にしてかご漁業で獲られています。1960年代には実に年間2,000トンを超える漁獲量があったのですが、200海里体制や沿岸資源の減少により2,000年以降は100トン未満で推移しています。

ハナサキガニは地域の特産としては大変重要であり、根室では毎年「かに祭り」が開催され、多くの観光客が集まります。地元では一日も早い資源の回復が望まれています。

ハナサキガニは地域の特産としては大変重要であり、根室では毎年「かに祭り」が開催され、多くの観光客が集まります。地元では一日も早い資源の回復が望まれています。

増殖と管理

1981年から根室海域ハナサキガニ資源維持増大対策連絡協議会が発足し、ハナサキガニ種苗の標識放流や生態の解明、資源量の把握等が行われています。

また、この結果から漁獲量を決めたり、漁獲サイズの規制を設けて操業することにより、資源の維持と管理に努めています。

また、この結果から漁獲量を決めたり、漁獲サイズの規制を設けて操業することにより、資源の維持と管理に努めています。

写真で見る

漁具

かにかご1:かごの底面直径は約90センチメートル、高さは約40センチメートル。網の目合いは60ミリメートルです。

かにかご2:かごをはえ縄に結束して船に積み込んだ様子。

漁業・漁獲の流れ

準備1:縄が絡まないように順番にセットしているところです。

準備2:餌のサンマを仕掛けている様子です。

かご投入1:漁場に到着後、アンカー(錨)とボンデン(浮標)から投入します。

かご投入2:次々とかごを投入していきます。

かご投入3:かごの着水の様子。足が綱に絡むと落水の危険があり、作業は細心の注意が払われます。

かご揚げ:引き揚げたかごの底網の紐を解き、入ったハナサキガニを出します。

収容1:かごから漁獲物をプラスチック籠に収容します。

収容2:プラスチック籠に収容されたハナサキガニです。

収容3:次々に収容されるハナサキガニです。

出荷・製品

出荷:出荷されたハナサキガニ

製品(茹で上げ):茹で上げられたハナサキガニは見事な紅色になります。

増殖・資源管理

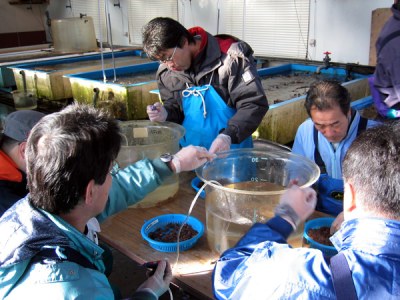

標識装着:ハナサキガニの移動を調べるためにスパゲティータグを装着しているところです。 脱皮しても抜けにくい部位に装着します。

稚ガニへの標識装着:人工種苗の稚ガニに標識を装着しているところです。人工と天然を区別するため、色付きの瞬間接着剤を稚ガニの甲に塗抹しています。

標識稚ガニ:標識を施されたハナサキガニの稚ガニです。

協力:根室振興局管内/落石漁業協同組合

根室海域ハナサキガニ資源維持増大対策連絡協議会

根室市水産研究所

取材:根室地区水産技術普及指導所