漁業の情報

| 漁業許可等の区分 | 知事許可漁業、第二種共同漁業権漁業 |

|---|---|

| 主な操業地域 | えりも以西太平洋沿岸 |

| 取材地 | 日高振興局管内浦河町 |

| 漁場 | 水深120~400メートル |

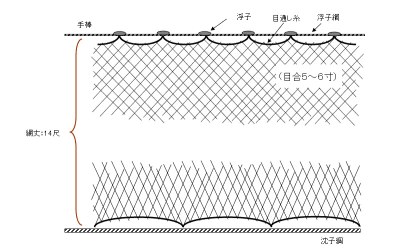

| 漁具 | 漁具は刺し網で、網の目合いは、5~6寸目(15.2~18.2センチメートル)(掛目30)となっている。 網地はアミランまたはテグスを使用し、ダンライン岩糸3.2グラムの目通しをクレモナ3~4号で真結する。 浮子綱はダンライン岩糸5グラム、沈子綱はダンライン鉛芯入150グラムを使用。 縮結(いせ)は浮子方で44パーセント、沈子方が50パーセント。 1反の網の長さは、浮子方で25間(45.5メートル)、沈子方が20間(36.4メートル)。網丈は14尺(4.2メートル)です。 |

| 漁期 | 10~1月 |

| 漁船規模 | 20トン未満船(乗船人数6~10人)、揚網機を装備 |

| 出荷形態 | 鮮魚、活魚出荷(鮮魚:活魚比は約7:3) |

対象魚の情報

| 標準和名 | ババガレイ |

|---|---|

| 英名 | slime flounder |

| 科目 | カレイ目カレイ科 |

| 学名 | Microstomus achne (Jordan and Starks) |

| 俗名、地方名 | アワフキ、ナメタ、ブタガレイ、バッコ、ヤナギガレイ |

| 混獲魚 | マダラ、ホッケ、アカガレイ |

| 道内主産地 | (三陸沖から)北海道太平洋側沿岸 |

漁業のすがた

午前1時頃、出港し水深120~400メートルの漁場には約1時間で到着します。揚網終了後に投網して帰港しますが、帰港は午後3~4時頃になります。

揚網は、船に設置されている揚網機で引き揚げます。その日の潮や風向きに応じて、沖側や陸側から揚網します。船上で羅網(らもう)した漁獲物を素早く取り外し、籠に収容します。

投網は、浮標と瀬なわを船尾から投下し、刺し網は沈子方を右舷、浮子方を左舷にして投下します。敷設した漁具はおおむね4~5日間留め置きします。

漁具の敷設数は1放し(建て)30~40反で5放しです。2日出漁し、2日間休漁して網さやめを行います。網さやめは、10~15人で行っています。

揚網は、船に設置されている揚網機で引き揚げます。その日の潮や風向きに応じて、沖側や陸側から揚網します。船上で羅網(らもう)した漁獲物を素早く取り外し、籠に収容します。

投網は、浮標と瀬なわを船尾から投下し、刺し網は沈子方を右舷、浮子方を左舷にして投下します。敷設した漁具はおおむね4~5日間留め置きします。

漁具の敷設数は1放し(建て)30~40反で5放しです。2日出漁し、2日間休漁して網さやめを行います。網さやめは、10~15人で行っています。

増殖と管理

小型魚保護のため知事許可漁業では121ミリメートル以上、共同漁業権漁業では106ミリメートル以上の網を使用する目合い規制を行うとともに、漁業権行使規則で、体長15センチメートル未満のマガレイとソウハチ及び体長30センチメートル未満のマツカワが一揚網あたり20パーセント以上漁獲された場合は漁場を移動しなければなりません。

1隻当たりの刺し網の所持反数は400反以内となっています。

1隻当たりの刺し網の所持反数は400反以内となっています。

写真で見る

漁具

刺し網模式図

操業

出港:網を積んで午前1時に出航。

揚網機:回転部に網を絡めて巻きあげます。

揚網1:敷設した網を揚網機で引き揚げます。

揚網2:引き揚げながら魚を外します。

揚網3:雑物も網から外していきます。

揚網4:揚げた網を重ねて揃えます。

漁獲物:鮮魚出荷用のババガレイ。活魚向けは生け簀に収容します。

投網1:揚網が終了したら、次回に揚げる網を船尾から投下します。

投網2:刺し網は沈子方を右舷、浮子方を左舷にして投下します

投網3:目印のボンデン(浮標)を投下します。

アンカー:刺し網の両端に設置されるアンカー。22.5キログラムあります。

投網4:投網された網はおおむね4~5日間留め置きし、カレイが掛かるのを待ちます。

出荷・選別

選別1:選別は漁協の市場で行われます。

選別2:大きさ別に選別して出荷します。規格は 大中サイズ:全長39センチメートル以上、小サイズ:全長34~39センチメートル、小小サイズ:全長30~34センチメートルとなっています。

準備

網さやめ1:網をさやめます。浮子網を先に、次に沈子網を束ねます。

網さやめ2:出来上がりです。

協力:日高振興局管内/日高中央漁業協同組合(旧 浦河漁業協同組合) 浦河沖合漁船組合

取材:日高地区水産技術普及指導所