漁業の情報

| 漁業許可等の区分 | 自由漁業 |

|---|---|

| 主な操業地域 | 日本海沿岸海域 |

| 取材地 | 檜山振興局管内せたな町瀬棚区(旧 瀬棚町) |

| 漁場 | 水深20~30メートル 砂地 |

| 漁具 | ステンレス針金(19~21番)の手元道糸にヘラ(潜行板)を付け、その下にナイロンテグス12~14号を幹糸として擬餌針を5~8本付けています。 船の速力を微速(2~3ノット)にして釣獲します。このとき、道糸は水深の1.5倍程度まで伸ばしています。ヘラの大きさは、水深や潮流に合わせて変えています。 |

| 漁期 | 周年(7月16日~8月15日は禁漁) |

| 漁船規模 | 動力船 2~4トン型 1人乗り |

| 出荷形態 | 活魚 |

対象魚の情報

| 標準和名 | ヒラメ |

|---|---|

| 英名 | Japanese flounder |

| 科目 | カレイ目ヒラメ科 |

| 学名 | Paralichthys olivaceus (Temminck and Schlegel) |

| 俗名、地方名 | テックイ、ウマ(大型魚)、アオッパ(小型魚) |

| 混獲魚 | なし |

| 道内主産地 | 日本海~津軽海峡 |

漁業のすがた

通常、小型船の1人乗りの操業で、太宗漁業のひとつになっています。この漁業で使用されるヘラや針の形状は漁業者が経験により個々工夫を凝らして最善のものを用いています。漁獲されたヒラメは生きたまま陸揚され、その後は漁協の水槽に蓄養して定期的に活魚業者に出荷しています。

増殖と管理

人工種苗放流が取り組まれており、現在では10パーセント前後の放流魚が再捕されています。資源保護の一環として体長制限があり、小型魚を保護するために全長35センチメートル未満のものは再放流しています。檜山管内では7月16日から8月15日は禁漁期間となっていることに加え、1月1日から7月15日までの間は水深20メートル以浅、および7月16日から12月31日までの間はすべての水深で、生き餌の使用を禁止しています。

写真で見る

漁具

リール:道糸となる針金は電動リールまたは手動の太鼓リール、ドラムに巻いておきます。

ドラム:これは手動のドラムです。

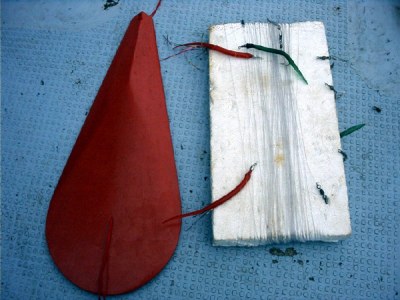

ヘラ・針:ヘラと擬餌針です。

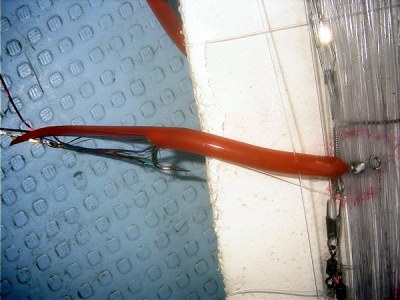

仕掛け:ヘラの下に5~8本の針をつけています。

針1:針にはゴム製の擬餌をつけます。締めたドジョウなどの生餌をつける場合もあります。

針2:生餌をつけた針です。

操業

投入:ヘラと擬餌を投入します。

漁獲1:速力を微速(2~3ノット)にしてアタリを待ちます。

漁獲2:ヒラメが食いついたら船を止めて仕掛けを巻き上げます。

漁獲3:魚を引き寄せ、すぐにタモ網ですくい上げます。

漁獲4:釣り上げたヒラメです。

漁獲5 針からヒラメを外してまたすぐに釣りを始めます。

漁獲物・出荷

漁獲物:釣り揚げたヒラメは船上の水槽に入れ、生きたまま水揚げをします。

出荷:水揚げした魚は陸上水槽で一時蓄養し、数がまとまり次第、全長を基準とした銘柄別の小が35センチメートル以上39センチメートル未満、中が39センチメートル以上45.5センチメートル未満、大が45.5センチメートル以上に仕分けして活魚業者等に出荷しています。

協力:檜山振興局管内/ひやま漁業協同組合 瀬棚支所

取材:檜山北部地区水産技術普及指導所