漁業の情報

| 漁業許可等の区分 | 知事許可漁業 |

|---|---|

| 主な操業地域 | 留萌・後志・宗谷・渡島 振興局管内 |

| 取材地 | 留萌振興局管内羽幌町 |

| 漁場 | 武蔵堆海域 |

| 漁具 | かご(直径75センチメートル以内) 円錐台形のかご:直径76センチメートル以内、高さ42センチメートル以内、かご網目合い(10節:1.7センチメートル以上)持ちかご数:2,000かご/隻=400かご×5放し |

| 漁期 | 小型(30トン未満)=3~11月:14隻 大型(30トン~108トン)=3~8月、10~1月:6隻 |

| 漁船規模 | 19トン~108トン |

| 出荷形態 | 生鮮 3キログラム詰め:下氷発泡スチロール箱 |

対象魚の情報

| 標準和名 | ホッコクアカエビ |

|---|---|

| 英名 | Pacific northern shurimp、pink shurimp |

| 科目 | 十脚目タラバエビ科 |

| 学名 | Pandalus eous Makarov |

| 俗名、地方名 | ナンバンエビ、アマエビ、アカエビ |

| 混獲魚 | トヤマエビ(通称:ぼたんえび、とらえび)、モロトゲアカエビ(通称:しまえび)、イバラモエビ(通称:いばらえび)、ツブ類(ツバイ、ヤワラモロハバイ、エゾボラモドキ(チヂミエゾボラ))、ミズダコ |

| 道内主産地 | 武蔵堆周辺、小樽堆周辺、利礼海盆、積丹半島、檜山沖合、噴火湾 |

漁業のすがた

増殖と管理

写真で見る

漁船・漁具

操業船1:操業船船首

操業船2:操業船船尾

漁具:かご本体。直径75センチメートル以下と決められています。

操業

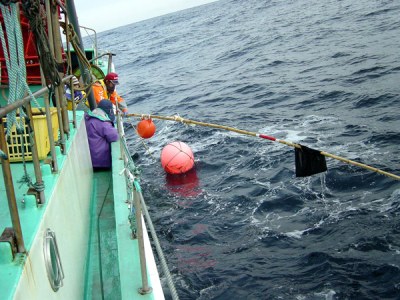

かご揚げ1:前日仕掛けておいたかごを引き揚げるため、海上の浮標(ボンデン)から引き揚げます。

かご揚げ2:浮標から瀬縄をラインホーラー(揚綱機)でたぐり、幹綱に付いている枝縄を外して、かごを一つずつ引き揚げます。

かご揚げ3:流れ作業で幹綱からかごを外し、下網を閉じている紐を解きます。

かご揚げ4:下網を開け選別台の上へ漁獲物を空けます。

選別:漁獲物の中から混獲物を取り除き、エビを大きさ別に選別します。

漁獲物:漁獲されたホッコクアカエビです。漁獲直後は透明感があります。

かご収容:選別されたエビを大きさ毎にプラスチック製の容器に収容し、まとめます。

魚倉保冷:蓋付きのプラスチックかごにまとめられたエビは帰港するまで水温2~3度に冷やされた魚倉(保冷水槽)に生きたまま保管されます。

混獲物:ツバイ、エゾボラモドキ(チヂミエゾボラ)等の混獲物です。

餌入れ:漁獲物を空けたかごに再び餌(ニシン)を入れ再投入に備えます。

かご送り:餌を仕掛けたかごはベルトコンベアで船尾まで送られます。

かご積み:送られてきたかごは次の操業(かご入れ)に備え、やぐらの中に高く積まれます。

幹綱さやめ1:かごを外した幹綱はラインホーラーで船尾へ送られます。

幹綱さやめ2:次の操業(かご入れ)に備え船尾に幹綱を絡まないように積んで置きます。

かご投入1:翌日引き揚げるかごを海底に仕掛けるため、かごを幹綱に繋いで次々に海の中へ投入します。

かご投入2:船をはしらせ、自動的にかごが投入されていきます。

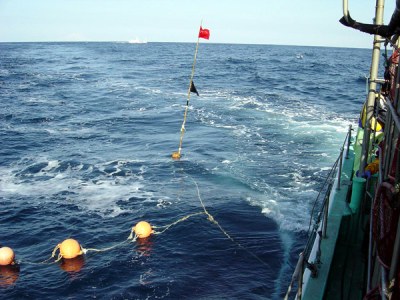

かご投入3:かごを投入後、幹綱の最終端に錘を付け、瀬縄を投入します。瀬縄の最終端に浮標(ボンデン)を付け、海上の目印にします。

夕日:今日の操業を終え、夕日の中を帰港です。

出荷

計量:エビを3キログラムずつ計量します。

箱詰め:発泡スチロール箱に下氷をし、耐水紙を敷いた上にエビを詰めます。

荷姿:エビの上にウレタンマットと耐水紙を敷いて上氷し、蓋をします。

協力:留萌振興局管内/北るもい漁業協同組合 羽幌本所(旧 羽幌町漁業協同組合) 大型船えび篭部会

取材:留萌北部地区水産技術普及指導所