漁業の情報

第一種区画漁業権漁業 漁船規模

| 漁業許可等の区分 | 第一種区画漁業権漁業 |

|---|---|

| 主な操業地域 | 渡島総合振興局管内 |

| 取材地 | 渡島総合振興局管内函館市(旧南茅部町) |

| 漁場 | 距岸 500~2,500メートル 水深 20~50メートル |

| 漁具 | のれん式またははえ縄式養殖施設 |

| 漁期 | 6月下旬~8月下旬(水揚げ時期) |

| 0.8~3.0トン船外機船 | |

| 出荷形態 | 規格に合わせて加工し製品化(元揃昆布、折昆布、長切昆布など) |

対象魚の情報

| 標準和名 | マコンブ |

|---|---|

| 英名 | tangle、ribon weed、kombu(コンブ全般) |

| 科目 | コンブ目コンブ科 |

| 学名 | Laminaria japonica Areschoug |

| 俗名、地方名 | コンブ、ホンコンブ、ヒロメ |

| 混獲魚 | なし |

| 道内主産地 | 渡島総合振興局管内 |

漁業のすがた

マコンブの養殖は、昭和40年代から本格的に始まりました。現在、生産量は天然マコンブを上回っており、地域の主要な漁業となっています。

養殖の工程は、まず成熟した天然コンブ(母藻)を採取し、陸上の施設で種苗を培養、生産します。その後、前浜に沖出しして海中で本養成を開始します。

マコンブの養殖には秋から翌年の夏まで1年弱の育生で水揚げする促成養殖と、冬の2月から翌年の夏まで2年弱の期間を経て水揚げする2年養殖があります。これらの期間中には、間引き、株分けおよび水深調整などを行います。

養殖の工程は、まず成熟した天然コンブ(母藻)を採取し、陸上の施設で種苗を培養、生産します。その後、前浜に沖出しして海中で本養成を開始します。

マコンブの養殖には秋から翌年の夏まで1年弱の育生で水揚げする促成養殖と、冬の2月から翌年の夏まで2年弱の期間を経て水揚げする2年養殖があります。これらの期間中には、間引き、株分けおよび水深調整などを行います。

増殖と管理

種苗生産用の母藻は、前浜の良質なマコンブを使用していますが、母藻確保のため、漁期前、良質なマコンブが着生している天然漁場の一部に禁漁区を設置しています。

写真で見る

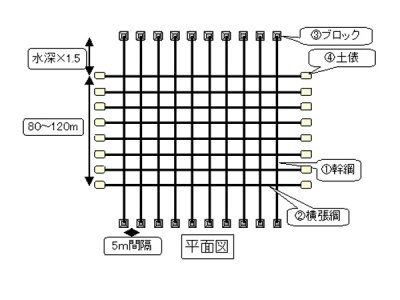

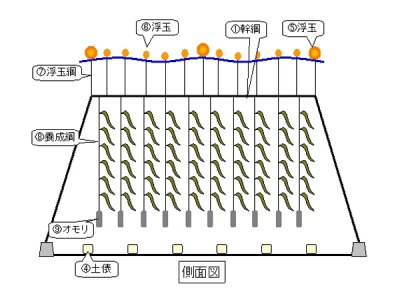

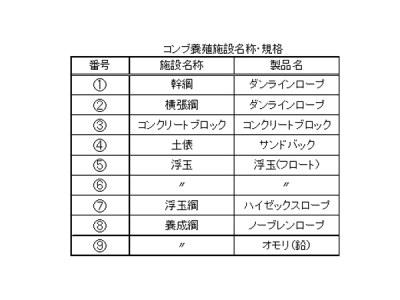

施設模式図

養殖施設は通常10数基の幹綱(又は張り網)を張りめぐらせたものを1セットとしています。幹綱にはダンラインロープ20ミリメートルを使用し、浮玉300ミリメートル、360ミリメートル、2tブロックまたは60キログラム土俵で幹綱を固定しています。マコンブの種苗糸は養生綱に挟み込んで育成しています。

平面図

側面図

名称・規格

施設

施設:水面上には浮玉だけが見えますが、この下に養殖施設が張り巡らされています。

養殖作業

種苗沖出し:幹綱に種苗糸を付けて一週間ほど仮植し、強い種コンブを残します。

種苗挟み込み:仮植を終えた種苗糸を3~4センチメートル程に切り、養生用ロープに挟み込んでいます

間引き作業:実入りを良くするためにコンブを間引きします。

水揚げ

水揚げ:クレーンでコンブを水揚げします。

帰港:帰港風景です。

洗浄:水揚げしたコンブを洗浄します。

乾燥~出荷

乾燥1:機械で乾燥させるために、コンブを吊るしています

乾燥2:乾燥させたコンブを束ねています。

製品加工1:コンブを蒸して柔らかくし、加工しやすくしています。

製品加工2:柔らかくしたコンブを伸ばしています。

製品加工3:コンブを製品規格に合わせて折っています。

出荷:加工した製品は検査を受けた後、組合に出荷しています。

協力:渡島総合振興局管内/南かやべ漁業協同組合

取材:渡島南部地区水産技術普及指導所 南茅部駐在(現 渡島中部地区水産技術普及指導所)

取材:渡島南部地区水産技術普及指導所 南茅部駐在(現 渡島中部地区水産技術普及指導所)