漁業の情報

漁船規模

| 漁業許可等の区分 | 知事許可漁業 |

|---|---|

| 主な操業地域 | 渡島、檜山、後志、留萌、宗谷 振興局管内 |

| 取材地 | 渡島総合振興局管内松前町 |

| 漁場 | 水深10~30メートル、岩礁地帯 |

| 漁具 | 網(四つ手網):約20メートル四方、目合8節(43ミリメートル)、材質=アミラン3~5号 重り:材質=鉄・鉛、重さ15~30キログラム(網の大きさと潮の速さで調整) けた:材質=竹・檜・プラスティック、長さ7~9メートル、巻き揚げ用ロープ:9~10ミリメートル |

| 漁期 | 3~5月 |

| 2~5トン | |

| 出荷形態 | 鮮魚、活魚 |

対象魚の情報

| 標準和名 | ヤリイカ |

|---|---|

| 英名 | spear loliginid squid |

| 科目 | ツツイカ目ヤリイカ科 |

| 学名 | Loligo(Heterololigo) bleekeri Keferstein |

| 俗名、地方名 | ミズイカ、ゴウイカ |

| 混獲魚 | アイナメ、ボラ、ホッケ、カレイ類、タコ、マス |

| 道内主産地 | 日本海沿岸、津軽海峡周辺 |

漁業のすがた

電光敷き網はヤリイカが光に集まる習性を利用した漁法です。アンカーで船を固定し、約20メートルの四つ手網を船の下に沈めて、魚探や目視でヤリイカの来遊を待ちます。ヤリイカが網の上を通過する時に網の四隅を一気に油圧、電動ドラムで巻き揚げて一網打尽にすくい採ります。

増殖と管理

写真で見る

漁具模型

模型1:網の状態を模型で示しました。重りが下がっています。

模型2:船の横から見たものです。船の下に網が敷かれています。

模型3:船首側から見た状態です。

操業

出港:夕方6時頃に出港していきます。

投網1:漁場には出港後20分位で到着します。船尾側のアンカーで船を固定します。

投網2:船首側もアンカーで固定します。

投網3:けたと呼ばれる棒を船尾側から張り出します。

投網4:同じように船首側からも張り出します

投網5:船首側の左右と船尾側の左右に4本張り出します。

投網6:船倉に海水を入れます。

投網7:四つ手網と呼ばれる敷き網を入れていきます。

投網8:最後に重りをけたの先端から下げて網の敷設を終了します。

集魚灯点灯:集魚灯をつけます。辺りは暗くなってきました。

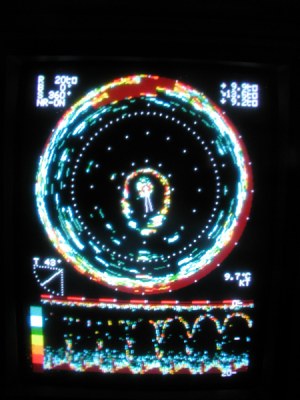

ソナーの画面:船の下にヤリイカが回遊してくるのを、スキャニングソナーを見ながら待ちます。

魚群探知機画面:反応が有りました。船の下にヤリイカの群れが来たようです。

揚網1:網の四隅を一気に電動ドラムで巻き揚げていきます。

揚網2:網が徐々に揚がってきました。

揚網3:ヤリイカは網に入っているのでしょうか。

揚網4:ヤリイカが見えてきました。

揚網5:網が巻き揚がりました。ここからは手で網を手繰り寄せていきます。

揚網6:網の中をヤリイカが逃げ回っています。

揚網7:網を絞り込んでいきます。

揚網8:ヤリイカを取り込みます。

揚網9:直接手で触らないようにヤリイカを集めていきます。

漁獲物:新鮮なヤリイカが漁獲できましました。

収容1:急いで水槽に収容します。

収容2:水槽に収容された元気なヤリイカです。この一連の作業を朝方まで続けます。

出荷

陸揚げ1:今回は水槽に収容しきれないほど大漁でした。帰港して陸揚げの準備です。

陸揚げ2:水槽から魚箱に収容します。

出荷1:船から荷捌き所まではリフトで運びます。

出荷2:漁獲されたヤリイカは決められたサイズに仕分けします。

出荷3:下に氷を敷いた発泡に大きさ別に収容します。

出荷4:素早く仕分けを行っていきます。

出荷5:仕分けが全て終了しました。

出荷6:蓋を閉めて名前を記入して出荷されます。

取材:渡島西部地区水産技術普及指導所