漁業の情報

| 漁業許可等の区分 | 第一種共同漁業権漁業 |

|---|---|

| 主な操業地域 | 宗谷総合振興局管内利尻島、礼文島及び稚内市の一部 |

| 取材地 | 宗谷総合振興局管内礼文町 |

| 漁場 | 水深8メートル以浅 |

| 漁具 | ・ネジリシバ=コンブを挟んで根ごとねじりとる道具。一番利用されている漁具だが、コンブが短くなると使えない。コンブを挟む部分はもともと木だったが、今はFRPを使っている。 ・カマ=コンブを刈り取る道具。質の良いコンブだけ選んで採ることができる。カマ刈り専門の人もいるが、コンブが短くなってから使う人が多い。 ・グリグリ=海中でまわしてコンブを絡め取る道具。使い方は一番簡単な漁具だが、コンブに傷が付くという理由で使う人は少ない。 |

| 漁期 | 7月~9月 |

| 漁船規模 | 0.20~0.78トン(磯舟) |

| 出荷形態 | 乾燥長切こんぶ 1駄15キログラム |

対象魚の情報

| 標準和名 | リシリコンブ |

|---|---|

| 英名 | tangle、ribon weed、kombu(コンブ類全般) |

| 科目 | コンブ目コンブ科 |

| 学名 | Laminaria ochotensis Miyabe |

| 俗名、地方名 | コンブ、マコンブ |

| 混獲魚 | なし |

| 道内主産地 | 利尻島、礼文島及び稚内市の一部 |

漁業のすがた

ダシが濁らないため関西で人気のリシリコンブは、高値で取引される高級コンブです。ウニやホッケと並ぶ島の重要な水産資源ですが、生産量の年変動が激しいことが悩みの種です。

海が凪いでも天気が良くなければ干すことができないため出漁日数は限られますが、大勢の干し子を必要とするので、コンブ採りの日は島中がにぎわい、活気づきます。

海が凪いでも天気が良くなければ干すことができないため出漁日数は限られますが、大勢の干し子を必要とするので、コンブ採りの日は島中がにぎわい、活気づきます。

増殖と管理

生産に適する2年生コンブの現存資源量は、沿岸水域の水温環境により大きく変動してしまいます。このため、人為的に天然コンブを安定生産させることは、難しいところです。

7月の水温15℃を超える頃になると製品コンブの価値を下げてしまう「ヒドロゾア」というヒドロ虫類が付着しはじめることから、水温観測による情報提供により漁獲時期の適正化を図っています。

7月の水温15℃を超える頃になると製品コンブの価値を下げてしまう「ヒドロゾア」というヒドロ虫類が付着しはじめることから、水温観測による情報提供により漁獲時期の適正化を図っています。

写真で見る

漁船・漁具

漁船(磯舟)とネジリシバ:ネジリシバでコンブを巻き付けて漁獲します。

カマ(鎌):コンブの根本を切り取って漁獲します。

ネジリシバとグリグリ:コンブを巻き付けて漁獲します。

操業

待機:操業開始まで待機する漁業者。

採取1:開始と同時に、コンブを豪快にネジリ採ります。

採取2:利尻富士をバックに、各磯舟が一斉に漁獲しています。

採取3:覗きメガネで採取場所を探し、ネジリにコンブを巻き付けます。

陸揚げ・乾燥

帰港・舟揚げ:帰港し、舟を揚げます。

陸揚げ1:舟から採取したコンブを降ろします。

陸揚げ2:コンブを降ろし、干場へ運びます。

コンブ干し1:コンブ干しは腰に負担がかかります。

コンブ干し2:干場一面に並べられたリシリコンブ。

コンブ干し3:午後2時まで天日で干し、黒々としたコンブとなります。

コンブ干し4:干し上がったコンブを集めます。

製品化

裁断1:一定の長さに決めてハサミで切ります。

裁断2:コンブ両端の薄くて色の違う耳を切っているところ。

裁断3:切り取られた根コンブです。

裁断4:切りとった耳は「雑こんぶ」になります。

荷造り1:荷造りのため「キリン」と呼ばれるプレス機にかけます。

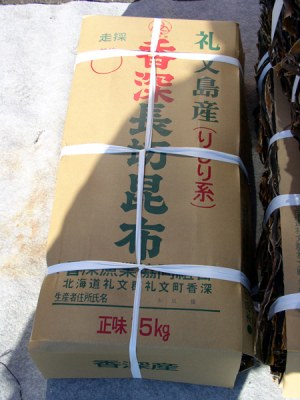

荷造り2:荷造り完了。15キログラム梱包「長切りこんぶ」です。

製品検査

受検:製品検査を受けるため梱包したコンブを並べて待ちます。

検査1:検査協会の検査員が葉の検査を行います。

検査2:秤で重量の検査も行います。

検査終了:合格した梱包には判が押され集荷されます。

協力:宗谷総合振興局管内/香深漁業協同組合

船泊漁業協同組合

取材:礼文地区水産技術普及指導所

船泊漁業協同組合

取材:礼文地区水産技術普及指導所