漁業の情報

| 漁業許可等の区分 | 第一種区画漁業権漁業 |

|---|---|

| 主な操業地域 | 宗谷総合振興局管内礼文島、利尻島 |

| 取材地 | 宗谷総合振興局管内礼文町 |

| 漁場 | 水深:20~30メートル、底質:岩盤 |

| 漁具 | ジャンボ式養殖施設 |

| 漁期 | 7月~9月 |

| 漁船規模 | 0.9~3.0トン |

| 出荷形態 | 長切りコンブ 一駄15キログラム |

対象魚の情報

| 標準和名 | リシリコンブ |

|---|---|

| 英名 | tangle、ribon weed、kombu(コンブ類全般) |

| 科目 | コンブ目コンブ科 |

| 学名 | Laminaria ochotensis Miyabe |

| 俗名、地方名 | マコンブ、ホソメコンブ |

| 混獲魚 | なし |

| 道内主産地 | 礼文島と利尻島及び稚内市の一部 |

漁業のすがた

12月に採苗(どぶ漬け)し、翌年秋(11月頃)に再生したコンブを選び巻き付け、春に雑海藻を駆除して6月末から取り上げて乾燥させ、秋に出荷というのが主な作業工程です。

乾燥機の導入も進み、生産量は増加傾向にありますが、夏は他の漁業も最盛期で人手の確保が困難なため、干し子は島外からアルバイトを雇っています。

増殖と管理

写真で見る

漁場・施設

漁場図:礼文島におけるリシリコンブ養殖の漁場図です。黒ぬり地区の底質は砂です。

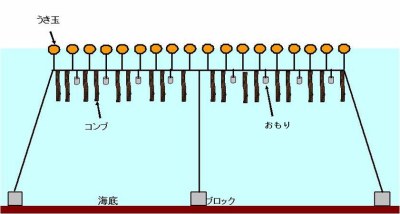

施設図:養殖施設の概要図です。

養殖

母藻:母藻はあんじょうされます。

遊走子放出:海水の温度を調整して母藻を投入します。刺激で海水中に遊走子が放出されます。

検鏡:検鏡して遊走子数を計数します。

遊走子の振り分け1:必要な遊走子数が確認できたら、それぞれの養殖綱の入った水槽へ。

遊走子の振り分け2:一晩放置後、遊走子が付着した綱を海中へ移す。遊走子は成熟して卵と精子を造る。受精後、発芽、生長し1年目のコンブ葉体となるが、秋には枯れが進み、2年目のコンブを再生し始める。

挟み込み:再生したコンブの挟み込み作業です。

巻き付け1:挟み込んだコンブの巻き付け作業です。

巻き付け2

取り上げ1:養殖業者のほとんどが沖での作業を一人でこなしています。

取り上げ2:養成綱ごと取り上げて陸揚げします。

取り上げ3

陸揚げ1:揚げてきたコンブを陸揚げします。

陸揚げ2:トラックに積み替えて運びます。

乾燥

養成綱と養殖コンブ

天日乾燥:一度に干す量が多いので大変です。作業には島外からアルバイトを募っています

機械乾燥1:陸揚げした養成綱です。天気の悪い日は機械で乾燥します。。

機械乾燥2:根を切り綱からコンブを外します。

機械乾燥3:台車にコンブを並べて、乾燥させます。

除湿器:部屋全体を除湿します。

選葉・結束

選葉(せんぱ):乾燥したコンブを親方が裁断して等級ごとに振り分けます。

裁断されたコンブ:一等のリシリコンブです。

耳とり1:コンブの縁の部分をハサミで切り揃えます。

耳とり2:母さんたちはおしゃべりしながら耳とり作業。井戸端会議に花が咲きます。

耳とり3:奥のテントはコンブを保管する所です。

結束準備

結束前の計量:15キログラムになるように計量します。

結束1:油圧式プレスにかけて結束します

結束2:結束機に紐をセットします。

結束3:結束したコンブを箱に入れます。

結束紐:1等は緑、2等は赤、3等は紫の紐と決められています。

結束4:結束後、等級シールを貼ります。

製品:礼文島産長切りこんぶの完成です。

船泊漁業協同組合 コンブ養殖部会

取材:礼文地区水産技術普及指導所