ページ内目次

特集「藻場とホッカイエビの繁殖戦略」

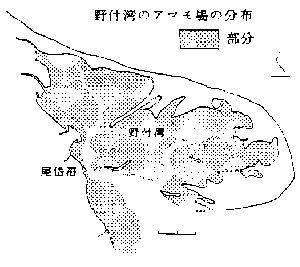

海の中には、特定の海藻類の生い茂る「藻場」と呼ばれる場所があります。藻場を構成する植物は、ホンダワラやコンブ類など様々ですが、なかでもアマモがつくるアマモ場は、九州から瀬戸内海にかけて多くみられます。北海道でも道東のサロマ湖や野付湾、風蓮湖に広大なアマモ場があります。このアマモ場は、水深が数メートル程度と浅いため、植物プランクトンやアマモの光合成が盛んに行われるたいへん生産性の高い海域です。また、藻場は魚貝類の産卵場や稚魚の保育場としての役割があります。これは、藻場が内湾に形成され波が穏やかなこと、密生するアマモが絶好の隠れ場所となること、アマモの葉上で生活する小型巻貝類やヒドロゾア、ウズマキゴカイなど餌となる生物が豊富にいることなどによります。

魚貝類が自分の子孫をより多く残すためには、2通りの方法があります。ひとつは、卵を小さくして数を多く産み、少しでも生き残り個体を増やす方法です。もうひとつは、少数の大きな卵を産み、ふ化する個体を大きくし、外敵からの逃避能力や餌をとる能力を備えてから生まれてくることにより、個体の生き残りの率を高くする方法です。産卵には、大きなエネルギーを必要とするので、大型の卵を数多くは作れません。両者のうちどちらの方法を選ぶかは、その種類の生活場所や生活様式、外敵の多さなどの条件によって決まってきます。ホッカイエビは、アマモ場という環境の中で、最も安定して子孫を残せる方法を選んでいるといえます。

このように、魚貝類が繁殖して行くためには、周囲の環境がたいへん重要な役割をします。したがって、海の環境破壊はすぐに漁業資源の減少につながります。豊かで、きれいな海を守っていく努力が大切です。(中央水産試験場)

トピックス

しんかい6500 武蔵堆で潜航調査!!

このたび、この“しんかい6500”が試験潜航を無事終了し、本格的な潜航調査を開始しました。

その第1回目の調査場所として、本道沖合の武蔵堆が選ばれ、5月23から28日にかけて、計5回の潜航が行われました。潜航には、東大、富山大、新潟大の研究者が乗り組んで、3,000~3,500メートル水深の海底地質の調査が行わわれたとのことで、北海道周辺におけるこの水深帯は、今回初めて人の目に触れたことになります。

海洋科学技術センターにはこの”しんかい6500”のほかにも2,000メートル級潜水調査船”しんかい2000”があります。今年の8月にはこの”しんかい2000”を使って石狩湾および武蔵堆の潜航調査が行われることになりました。この潜航には北海道の水産試験場の職員が乗り込み生物の生態観察などの調査が行われる予定です。