給餌ウニの品質向上試験について

そこで近年、生殖巣の発達の悪いウニを移植し、魚肉を与えることで短期間に生殖巣の成長を促進させ、その後、折詰めに加工する試みが行われています。ここでは、道立栽培漁業総合センターと函館水産試験場が共同で行った、キタムラサキウニ生殖巣の品質向上を目的とした餌料別飼育試験を紹介します。ウニへの給餌は栽培センターが、ウニ生殖巣の成分分析は水試が行いました。

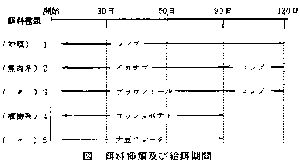

餌料の種類は魚肉系が、イカナゴ、ブラウンミール(イワシ、サバ等の魚粉)を産卵後の10月から、植物系はマッシュポテト、大豆フレークを産卵前の6月から与えました。

その結果、イカナゴとブラウンミールを与えた場合では、生殖巣指数〔ウニ生殖巣の歩留り)が、給餌後2か月で20パーセントにも達し、著しい歩留りの向上がみられました。

この時のウニ生殖巣の成分をみると、対照としてコンブを与えたウニに比べ、水分とタンパク質が多く、脂質(油)とグリコーゲン(多糖類)が少ない状態でした。この傾向は、給餌最後の1か月間コンブを与えても変わりませんでした。

また、植物系の餌料であるマッシュポテトと大豆フレークを与えた場合では、魚肉を与えた場合とは異なり、ウニ生殖巣の大きな歩留りの増加はないものの、対照としてコンブを与えたウニとほば同様な成分変化でした。

これは、給餌期間中、前述のウニの「ダシ」に含まれる、甘味を呈するグリシンが大きく減少し、相反して、苦味を呈するバリンが著しく増加し、グリコーゲンも低下したのが原因の一つと考えられます。

一方、マッシュポテト、大豆フレークの植物系の餌を与えたウニ生殖巣には、ほとんど苦味が感じられませんでした。

このように、魚肉系の給餌ではウニ生殖巣の歩留りの増加が望めるが、味の点で気にななります。ウニ生殖巣の味については、植物系の給餌ではそれほど問題になりませんが、大きな歩留りの向上が期待できません。

ウニの餌としては、コンブのような大型の海藻類が思い浮かびますが、海藻類がない時期や場所のウニは、小動物、石灰藻などを食べる生活力のある生き物です。このため、日本海の磯焼け現象はキタムラサキウニが冬期間に幼い海藻類を食べるのが原因の一つと考えられています。このウニを収容し、給餌することにより、ウニ生殖巣の品質を改善し、付加価値を高める努力は磯焼け対策の観点からも、今後も続けていく必要があると思われますが、そのためには、給餌を行う時期、期間、餌料の成分等更に検討していかなければなりません。

前述の結果から餌料に関しては、魚肉系と植物系餌料の長所を兼ね備えた餌の開発、つまり、生殖巣の歩留りの増加効果があり、味の点でも天然のウニに劣らぬ餌の開発が望まれるところです。

本年度は、植物系人工餌料の成分比率特にタンパク質の含有率を様々に変えて給餌試験を行い、引続き理想的な餌料の開発に取り組むことにしています。(函館水試加工研究室 辻研究員)