ヒラメの種苗放流を経済的に成立させるために -放流後の回収サイズを考える-

『日本海栽培漁業センター(仮称)』の開設(平成8年)が決まり、ヒラメの人工種苗放流は試験段階から事業化へいよいよ大きな一歩を踏みだします。この栽培事業を成功させるためには、種苗放流が経済的に成り立つことが必要となります。ここでは放流後の回収サイズの問題を桧山海域の事例から考えてみます。

1.回収魚の7割は40センチメートル(700グラム)以下のサイズ

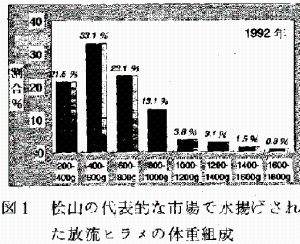

全長組成では40センチメートル以下が人工種苗ヒラメの水揚げ尾数の7割を、また35センチメートル以下でも3割を占めています。

年齢組成では2歳が65パーセント、3歳が25パーセントと、この2つの年齢群で回収尾数の9割を占めました。

このように放流種苗の多くは若齢・小型サイズで漁獲されてしまいます。これは桧山にかぎらず道内や本州でも同様の傾向にあります。しかし今後、種苗放流の経済的成立を検討する時にはこの回収サイズが重要な問題になってきます。

2.種苗ヒラメは放流水域の周辺で回収できる

『親のかたきと魚は見つけたときに捕れ』。浜にはこういう諺(ことわざ)があるそうです。たしかに放流した人工種苗ヒラメがよその浜へ移動してしまえば、前浜での放流効果は期待できなくなります。そこで種苗ヒラメの移動の範囲を推定するために、桧山海域で標識再捕試験を実施しました。

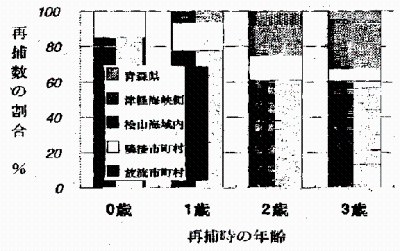

これまでに再捕された約600尾の標識魚の年齢別の再捕水域を図2に示しました。

放流した市町村(水域)で再捕された割合(黒色の部分)は0歳と1歳で約8割、2歳と3歳では約6割見られました。

さらに放流した市町村(水域)とその両隣の市町村(水域)で再捕された割合をあわせると、0歳と1歳でほぼ全数を、また2歳と3歳でも7割前後の高い比率を占めました(黒色と白色の部分)。

また2歳から3歳にかけて放流水域から桧山海域全域へ広がる傾向が現れていますが、その割合は再補数の2割程度です。また津軽海峡(本道側)と青森県沿岸へも移動していますが、こちらは1割にも達していません。

このように再捕された標識ヒラメのほとんど(9割余り)が4歳前まで(放流してから4年近く)桧山海域内にとどまり、しかも約7割は放流水域の周辺から動いていないことがわかりました。

これらのデータは人工種苗ヒラメが放流水域周辺で回収できる可能性を強く示唆しています。逃げ足の速い『親のかたき』と違い、人工種苗ヒラメは前浜での放流効果が大いに期待できる栽培対象種といえましょう。

これまでに再捕された約600尾の標識魚の年齢別の再捕水域を図2に示しました。

放流した市町村(水域)で再捕された割合(黒色の部分)は0歳と1歳で約8割、2歳と3歳では約6割見られました。

さらに放流した市町村(水域)とその両隣の市町村(水域)で再捕された割合をあわせると、0歳と1歳でほぼ全数を、また2歳と3歳でも7割前後の高い比率を占めました(黒色と白色の部分)。

また2歳から3歳にかけて放流水域から桧山海域全域へ広がる傾向が現れていますが、その割合は再補数の2割程度です。また津軽海峡(本道側)と青森県沿岸へも移動していますが、こちらは1割にも達していません。

このように再捕された標識ヒラメのほとんど(9割余り)が4歳前まで(放流してから4年近く)桧山海域内にとどまり、しかも約7割は放流水域の周辺から動いていないことがわかりました。

これらのデータは人工種苗ヒラメが放流水域周辺で回収できる可能性を強く示唆しています。逃げ足の速い『親のかたき』と違い、人工種苗ヒラメは前浜での放流効果が大いに期待できる栽培対象種といえましょう。

3.放流して約3年半でキロものに成長

放流の経済効果を考えるとき、放流後の成長の良し悪しも問題になります。そこで放流年がはっきりしている標識再捕データから、桧山海域の成長様式を見ておきます。

放流後の成長(平均)は満1歳で125グラム(全長22.5センチメートル)、満2歳で366グラム(32.2センチメートル)、満3歳で746グラム(40.9センチメートル)、また満4歳で1.247グラム(48.5センチメートル)となり、天然ものより優れていました。1キログラムをこえるのは3.6歳(放流後3年目の冬)からです。

放流後の成長(平均)は満1歳で125グラム(全長22.5センチメートル)、満2歳で366グラム(32.2センチメートル)、満3歳で746グラム(40.9センチメートル)、また満4歳で1.247グラム(48.5センチメートル)となり、天然ものより優れていました。1キログラムをこえるのは3.6歳(放流後3年目の冬)からです。

4.全長35センチメートルに満たないヒラメを海に戻そう

放流した人工種苗ヒラメは放流水域周辺に定着し、放流後の成長も良いことから、もっと大型のサイズで回収できることを述べました。それでは種苗放流が経済的に成り立つ回収サイズはどれくらいになるのでしょうか?

その答えは種苗生産費用や年齢別の回収率などを調べて、今後明らかにする必要があります。当面は人工種苗ヒラメの1尾当たりの回収益をできるだけ大きくすることが望ましいでしょう。それはキロ当たり単価の一番高い体重1キログラム(全長45センチメートル)以上で回収する方向を目ざすことになります。

それでは締めくくりとして、次の提言をします。

『当面の回収サイズを少なくとも全長35センチメートル以上とし、段階的に40センチメートル、さらに45センチメートルへ移行することが望ましいでしょう。これより小さいヒラメは海に戻しましょう。』

その答えは種苗生産費用や年齢別の回収率などを調べて、今後明らかにする必要があります。当面は人工種苗ヒラメの1尾当たりの回収益をできるだけ大きくすることが望ましいでしょう。それはキロ当たり単価の一番高い体重1キログラム(全長45センチメートル)以上で回収する方向を目ざすことになります。

それでは締めくくりとして、次の提言をします。

『当面の回収サイズを少なくとも全長35センチメートル以上とし、段階的に40センチメートル、さらに45センチメートルへ移行することが望ましいでしょう。これより小さいヒラメは海に戻しましょう。』

(函館水試漁業資源部 石野健吾)