浮沈式アワビ海中養殖試験施設について

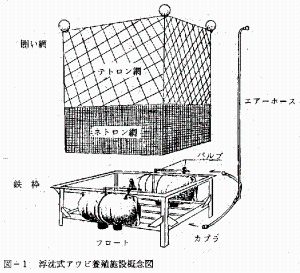

施設はネトロンとテトロンの網を組み合わせた囲い網を縦2メートル×横1.5メートル×高さ0.7メートルの鉄枠に納め、中部にシェルターを固定しています。

シェルターの制作にあたっては給餌したコンブが波により一カ所に集まらず、均一に給餌できるよう、試行錯誤を繰り返し、塩ビパイプを手作りで加工し、波形シェルターと組み合わせました(写真-1)。

6月24日に栽培漁業振興公社のアワビ人工種苗1,500個体を収容して、試験を開始しました。しかしその18日後の7月12日に起きた北海道南西沖地震による津波の影響は島牧村でも大きく、永豊地区の漁業者も港に隣接した作業小屋を流されたり、磯舟が流されたりの被害に遭われました。養殖を行っていた永豊港内には多量の砂、コンクリートの固まりなどが流入・堆積してしまいました。昨年から行っている囲い網式養殖施設と同様、技術改良試験の施設も埋没、網の破損などの被害を受けました。津波直後はあまりの変わり果てた様子に一時は養殖の継続も危ぶまれましたが、アワビを養殖されている永豊地区の坂本さんはじめ7人の漁業者の方、またいっしょに管理している奧さん方の強い要望から養殖を再開することとなりました。

港内にたまった土砂のしゅんせつも終わり、関係機関の協力も得られ、新たに38ミリメートルのアワビ人工種苗を導入して10月8日に養殖試験の再開となりました。この日は、水深8メートルの沖合に施設を曳航して施設の浮沈試験も同時に行いました。フロートのバルブをあけた後、50秒程度で、ほぼ水平に水深8メートルの海底に着底しました。まだ船上からエアーの注入を開始後、約1分30秒で水面に浮上しました。浮上に要したエアーの注入量はおおよそ600リットルでした。このことから、200気圧の潜水用ボンベ1本でこの水深帯ではおおよそ5回、養殖試験を行っている港内の水深3メートルでは10回以上の浮上が可能であることがわかりました。

11月18日には餌のコンブにアワビのはみ跡も見られ、殻長も平均40.0ミリメートルと良好に生育していました。今後は越冬試験をかねて養殖試験を来年まで継続する予定でいます。

北海道、特に日本海側では、アワビ養殖に限らず、給餌管理の必要な養殖は、時化をさけるため、漁港内あるいは、一部の静穏域に限られています。将来的にはこの技術を応用し、外海の時化の影響のない海底に大規模な施設を設置し、必要なときに浮上させ給餌などの管理をすることが可能になるかもしれません。

(中央水試専門技術員 武田 榮)