北部日本海域におけるマガレイ幼稚魚の分布

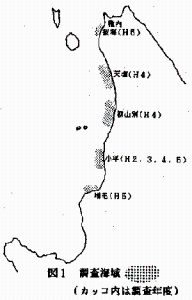

調査は小平、初山別、天塩、増毛、抜海の5海域で8月~9月にかけて行いました(図1)。

漁具は小型の桁網(間口180センチメートル)を用い、各調査点では低層の水温と塩分の測定および曳網距離の測定を行いました。

その結果、平成2年は漁具の不調によりほとんど幼稚魚は採集されませんでしたが、平成3年に行った小平での調査(調査点:30点)ではマガレイ幼稚魚が多数(0歳:71尾、1歳:15尾、2歳以上:20尾)採集され、北部日本海にも生育場が存在することが確認されました。

ところで、オホーツク海の場合マガレイの生育場は雄武周辺海域に集中していましたが、北部日本海ではどの程度の広がりを持つのでしょうか。

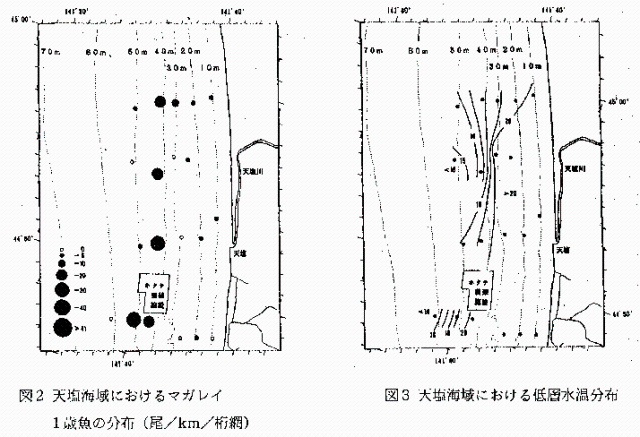

この疑問を解くために、平成4年には小平以外の海域でも幼稚魚分布調査を行いました。その結果、小平海域(調査点:30点)では172尾(0歳:66尾、1歳:81尾、2歳以上:25尾)、初山別海域(調査点:22点)では134尾(0歳:88尾、1歳:34尾、2歳以上:12尾)、天塩海域(調査点:20点)では159尾(O歳:59尾、1歳:75尾、2歳以上:25尾)のマガレイが採集されました。幼稚魚はすべての調査点でまんべんなく採集されたのではなく、たとえば図2、3に見られるように低層の水温が急激に変化するところで多く見られました。また、幼稚魚の体長は、0歳魚が約20~49ミリメートル、1歳魚が約60~79ミリメートルでした。

平成5年には海域を変えて調査を行ったところ、水深20メートル以浅でしか調査できなかった抜海ではマガレイ幼稚魚はほとんど採集されませんでしたが、小平、増毛では多数採集されました。

これまでそれほど大きな生育場はないと考えられていた北部日本海でしたが、この4年間の調査でマガレイ幼稚魚が広範囲にわたって多数分布することが確認され、重要な生育場であることがわかりました。また、マガレイ幼稚魚の大半はオホーツク海での幼稚魚調査に比べやや深い水深20?50メートルで採集され、その中でも低層の水温が急激に変化する水深帯に多く分布していました。しかし、分布域が常に水温に依存しているかどうかはよくわかっていません。

今後は、この調査を継続的に行い、実際に漁獲されるマガレイとの関係を明らかにしていきたいと思います。

その結果、平成2年は漁具の不調によりほとんど幼稚魚は採集されませんでしたが、平成3年に行った小平での調査(調査点:30点)ではマガレイ幼稚魚が多数(0歳:71尾、1歳:15尾、2歳以上:20尾)採集され、北部日本海にも生育場が存在することが確認されました。

ところで、オホーツク海の場合マガレイの生育場は雄武周辺海域に集中していましたが、北部日本海ではどの程度の広がりを持つのでしょうか。

この疑問を解くために、平成4年には小平以外の海域でも幼稚魚分布調査を行いました。その結果、小平海域(調査点:30点)では172尾(0歳:66尾、1歳:81尾、2歳以上:25尾)、初山別海域(調査点:22点)では134尾(0歳:88尾、1歳:34尾、2歳以上:12尾)、天塩海域(調査点:20点)では159尾(O歳:59尾、1歳:75尾、2歳以上:25尾)のマガレイが採集されました。幼稚魚はすべての調査点でまんべんなく採集されたのではなく、たとえば図2、3に見られるように低層の水温が急激に変化するところで多く見られました。また、幼稚魚の体長は、0歳魚が約20~49ミリメートル、1歳魚が約60~79ミリメートルでした。

平成5年には海域を変えて調査を行ったところ、水深20メートル以浅でしか調査できなかった抜海ではマガレイ幼稚魚はほとんど採集されませんでしたが、小平、増毛では多数採集されました。

これまでそれほど大きな生育場はないと考えられていた北部日本海でしたが、この4年間の調査でマガレイ幼稚魚が広範囲にわたって多数分布することが確認され、重要な生育場であることがわかりました。また、マガレイ幼稚魚の大半はオホーツク海での幼稚魚調査に比べやや深い水深20?50メートルで採集され、その中でも低層の水温が急激に変化する水深帯に多く分布していました。しかし、分布域が常に水温に依存しているかどうかはよくわかっていません。

今後は、この調査を継続的に行い、実際に漁獲されるマガレイとの関係を明らかにしていきたいと思います。

(稚内水試漁業資源部 渡野邊雅道)