水産孵化場の新体制紹介

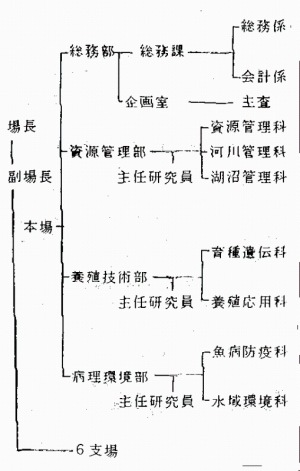

水産孵化場は、平成6年度から、研究部門を3部制とし、様々な課題に柔軟に対応できるよう、組織を整えました。場全体の機構図は、次のとおりです。

この3部の業務の内容を皆さんにご紹介するとともに、各部の抱負も述べさせて頂きます。

この3部の業務の内容を皆さんにご紹介するとともに、各部の抱負も述べさせて頂きます。

資源管理部の紹介

資源管理科、河川管理科、湖沼管理科の3科で資源管理部が構成される運びになりました。当部の業務は、おおよそ次のようになります。

まず、シロザケ(秋サケ)、サクラマス、カラフトマス資源の安定と強化を日本海と太平洋のえりも以西海域を中心にすえて、各地に整備された6支場と連携して行います。特に、これらの増殖対象海域は、北海道のなかでも資源の育成が遅れたこととその変動が大きいことから、その要因の分析を他の試験研究機関と共同して実施することになります。

また、河川の魚類や他の水棲動物の生息環境をより詳細に研究することを通じて、山と川と海をつないだ環境の保全と水産生物資源の育成と保護を図っていきます。

さらに、北海道内に分布する湖沼を生産の場として有効利用していくために、生産対象魚類をキーワードにしてその資源変動要因とそれらの関係を調べていきます。特に、川と海を利用する魚類が豊富な北海道では、生産性の高い汽水域を有する湖沼での研究が期待されています。

資源管理部で扱う魚種は、3種のサケ類の他に、オショロコマ、シシャモ、ワカサギ、アユ、カワヤツメなどがあります。(資源管理部)

まず、シロザケ(秋サケ)、サクラマス、カラフトマス資源の安定と強化を日本海と太平洋のえりも以西海域を中心にすえて、各地に整備された6支場と連携して行います。特に、これらの増殖対象海域は、北海道のなかでも資源の育成が遅れたこととその変動が大きいことから、その要因の分析を他の試験研究機関と共同して実施することになります。

また、河川の魚類や他の水棲動物の生息環境をより詳細に研究することを通じて、山と川と海をつないだ環境の保全と水産生物資源の育成と保護を図っていきます。

さらに、北海道内に分布する湖沼を生産の場として有効利用していくために、生産対象魚類をキーワードにしてその資源変動要因とそれらの関係を調べていきます。特に、川と海を利用する魚類が豊富な北海道では、生産性の高い汽水域を有する湖沼での研究が期待されています。

資源管理部で扱う魚種は、3種のサケ類の他に、オショロコマ、シシャモ、ワカサギ、アユ、カワヤツメなどがあります。(資源管理部)

養殖技術部の紹介

養殖技術部は、育種遺伝科及び養殖応用科の2科で構成されています。

主な業務は、養殖応用技術全般に関することと言えるのでしょうが、養殖業に限定するのではなく、増殖事業も含め、遺伝学的又は生理学的手法を必要とする分野では幅広く対応しょうと考えています。

育種遺伝科は育種技術あるいはハイテク技術を用いて培養殖種苗の質的改善と事業の効率化を進める予定です。サケマス類の全雌技術・不妊化技術の研究、低水温高成長系統の作出、耐病性魚の作出、精子保存技術の開発等に取組んでいます。全雌或いは不妊化種苗は既に一部の魚種で実用化され、養殖業の効率化に貢献しています。

養殖応用科は養殖技術の指導と再生産技術の開発を担当します。生殖機構を解明することで人工催熟(さいじゅく)法を確立し、種苗生産技術の確立を目指しています。また、ワカサギ、シシャモ、カワヤツメ等のふ化技術の改善による増殖技術の確立に取組む予定です。すでにイトウの人工採卵技術、シシャモ大量ふ化技術の開発で成果が見られ、今後の発展が期待されます。

増殖技術で要望がございましたら、何なりとご相談ください。

(養殖技術部)

主な業務は、養殖応用技術全般に関することと言えるのでしょうが、養殖業に限定するのではなく、増殖事業も含め、遺伝学的又は生理学的手法を必要とする分野では幅広く対応しょうと考えています。

育種遺伝科は育種技術あるいはハイテク技術を用いて培養殖種苗の質的改善と事業の効率化を進める予定です。サケマス類の全雌技術・不妊化技術の研究、低水温高成長系統の作出、耐病性魚の作出、精子保存技術の開発等に取組んでいます。全雌或いは不妊化種苗は既に一部の魚種で実用化され、養殖業の効率化に貢献しています。

養殖応用科は養殖技術の指導と再生産技術の開発を担当します。生殖機構を解明することで人工催熟(さいじゅく)法を確立し、種苗生産技術の確立を目指しています。また、ワカサギ、シシャモ、カワヤツメ等のふ化技術の改善による増殖技術の確立に取組む予定です。すでにイトウの人工採卵技術、シシャモ大量ふ化技術の開発で成果が見られ、今後の発展が期待されます。

増殖技術で要望がございましたら、何なりとご相談ください。

(養殖技術部)

病理環境部の紹介

病理環境部は、魚病防疫科及び水域環境科から構成されています。

魚病防疫科は、サケマスの種苗生産時や内水面養殖魚(ヤマベ、ニジマス、ギンザケ、ヒメマスなど)に発生するウィルス病や細菌性疾病の診断を行い、被害を最小限にくい止める治療法を研究しています。薬の効かないウィルス病には予防法に重点をおいて研究して行くことにしています。

水域環境科は、河川・湖沼及び養殖魚用水の水質分析を行い、水環境の保全・維持について調査研究を行っています。

これからは、水・魚・環境(飼育)条件の三面から“良い水環境とは”をテーマに加えて研究を行うことを考えています。

(病理環境部)

魚病防疫科は、サケマスの種苗生産時や内水面養殖魚(ヤマベ、ニジマス、ギンザケ、ヒメマスなど)に発生するウィルス病や細菌性疾病の診断を行い、被害を最小限にくい止める治療法を研究しています。薬の効かないウィルス病には予防法に重点をおいて研究して行くことにしています。

水域環境科は、河川・湖沼及び養殖魚用水の水質分析を行い、水環境の保全・維持について調査研究を行っています。

これからは、水・魚・環境(飼育)条件の三面から“良い水環境とは”をテーマに加えて研究を行うことを考えています。

(病理環境部)

メッセンジャーボーイの紹介

(道立孵化場)