トドマツノハダニ Oligonychus ununguis

写真1 アカエゾマツの被害。佐呂間、2000/7/12。 |

写真2 写真1の拡大。 |

| 樹種 | トドマツ、トウヒ、アカマツ、クロマツ、ヒノキなど。 |

| 部位 | 葉。 |

| 時期 | 春~秋(加害時期)。 |

| 状態 | 針葉樹では枯れ葉と緑の葉が混ざる、または葉がスプレー状に黄色や茶色になる。 ルーペで観察すると微細な糸、点状の黒い糞、ごく微小なダニがみられる。 ダニは最大長0.5mm弱。淡緑色から濃緑色、あるいは前方が橙色で後方が赤褐色。 |

和名 トドマツノハダニ(文献1985、1993、1994、2007)

別名 トウヒノハダニ、アカダニ(文献1994参照)

学名 命名者・年 Oligonychus ununguis (Jacobi, 1905)

(文献1985、1993、1994、2007)

分類 ダニ目Acari、ケダニ亜目Prostigmata、ハダニ科Tetranychidae

形態 上述のとおり(詳細は文献2007)。

寄主 トドマツ、モミ、エゾマツ、トウヒ、アカマツ、クロマツ、ヒノキ(文献1993、2007)。アカエゾマツ(文献1985)。

カシワ、コナラ、クリも寄主とされていたが(文献1985、1993、1994)、これらはブナカツメハダニOligonychus gotohi Ehara, 1999 として別種にされた(文献2007参照)。葉から樹液を吸収する。

生態 生活環は下表のとおり(文献1985を一部改変)。卵越冬、札幌では5月下旬~10月上旬に4~5世代を経過する(文献1993)。5月上中旬に孵化し、10月下旬まで、約6世代をくりかえす(文献1985、1994)。個体数は7~8月に最大に達し、秋には減少する(文献1985)。

| 発育ステージ | ~3月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11~ |

| 卵(越冬) | ◎◎◎ | ◎◎◎ | ◎ | ◎ | ◎◎◎ | ◎◎◎ | ◎◎◎ | ||

| 幼体~生体(寄生・繁殖) | ◆◆◆ | ◆◆◆ | ◆◆◆ | ◆◆◆ | ◆◆◆ | ◆◆◆ |

分布 日本、朝鮮半島、中国、ヨーロッパ、北米、ブラジル(文献1985、1993)。

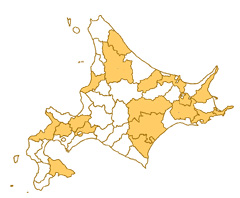

被害観察地域 (樹木害虫発生統計資料に基づく)

被害 春から夏にかけて高温で雨量の少ないときに大発生することが多い(文献1985)。寄生数が多いと樹全体が黄褐色になる;北海道では苗畑の被害が多いが、植栽後間もないトドマツ造林木の被害も見られる(文献1994)。街路樹ではアカエゾマツ低木でときどき発生が目立つ。

防除 苗畑ではハダニ用の農薬を散布して防除する。散布時期は越冬卵が孵化する頃、およびよく分散する第2世代成虫出現時期(7月上中旬頃)である(文献1994)。

文献

[1985] 林康夫・吉田成章・小泉力・高井正利・秋田米治・福山研二・前田満・柴田義春・中津篤・田中潔・遠藤克昭・松崎清一・佐々木克彦, 1985. 北海道樹木病害虫獣図鑑. 223pp. 北方林業会, 札幌.

[1993] 江原昭三(編), 1993. 日本原色植物ダニ図鑑. 298 pp. 全国農村教育協会, 東京.

[1994] 秋田米治, 1994. トドマツノハダニ. 小林富士雄・竹谷昭彦, 編集, 森林昆虫, 総論・各論: 450-451. 養賢堂, 東京.

[2007] 江原昭三・後藤哲雄・上遠野富士夫・岡部貴美子, 2007. 植物ダニ類の見分け方. 120pp. 日本植物防疫協会, 東京.