カラマツキハラハバチ Pristiphora glauca

写真1 若齢幼虫。厚岸町、カラマツ、1985/6/21。 |

写真2 終齢幼虫、側面(上)と背面(下)。厚岸町、カラマツ、1985/6/29採集。 |

写真3 雌成虫、体長7mm。新得、1992/7/10採集。 |

| 樹種 | カラマツ属(カラマツ、グイマツなど)。 |

| 部位 | 主に若枝の葉(長枝葉)。 |

| 時期 | 6月~8月(幼虫食害時期)。 |

| 状態 | 若い枝の葉が食べられる。輪生葉はほとんど食べられない。 食害部位に幼虫や幼虫の脱皮殻が見られる(写真1~2)。 糸、蛹、蛹の抜け殻はみられない。 被害木下には虫糞がある。 秋から翌春までは被害木下の落葉中に繭がある。 |

| 幼虫 | 体長最大16mm。 胸腹部は黄緑色(写真1~2)。頭部は若い時は褐色だが、終齢では淡い黄土色で頭頂部に暗い縞がある。 単独性だが、一つの枝を複数の幼虫が食害する場合もある。 ハバチ科では腹部に体液の分泌腺はなく、胸脚の爪に付属物はない。 ハバチ亜目では眼(側単眼)は左右に各1個、脱皮殻は頭部から腹部までつながり、頭部が縦中央で割れる。 カラマツには良く似たPristiphora sp.(種名未確定)が寄生する。この種の幼虫の頭部は若い時は黒色、終齢では黄褐色で逆Y字状の暗色斑がある。 |

| 繭 | 暗褐色、1層からなる。 |

寄主であるカラマツ属は北海道に自生しないことから、外来種と考えられる。

和名 カラマツキハラハバチ

学名 命名者・年 Pristiphora glauca Benson, 1954

本種はPachynemtus laricivorus Takagi, 1931として新種記載されたが、種小名laricivorusはPristiphora属ではすでに別種に使用されており二次ホモニムとなるため、P. takagii Wong, 1975の名が与えられた。しかし、本種はP. glaucaのシノニムとする報告(Vickberg1975)があり、現在はこの意見が採用されている(文献2010)。日本では学名としてにはP. wesmaeli (Tischbein, 1853)が用いられてきたが(文献1967、1989bなど)、幼虫の色彩が明らかに異なる(文献1971、1994)。

分類 ハチ目(膜翅目)Hymenoptera、ハバチ亜目(広腰亜目)Symphyta、ハバチ科Tenthredinidae

形態 幼虫は上述のとおり(文献1971、1994、2005)。成虫は体長6.5~7mm、黒色で黄色の斑紋がある(詳細は文献1954、1975a、1994)。

なお、Pristiphora属の幼虫は触角が4節、頭楯刺毛が2対、大顎刺毛が各1本、腹部第1~8節背面の小環節数が各6、第2・4小環節に微毛を有し、胸腹部に突起はない。

寄主 カラマツ属のカラマツ・グイマツなど(文献1994)。

生態 年1回発生;成虫は5~7月に出現;5月中下旬に羽化するタイプと6月下旬~7月上旬に羽化するタイプがある(文献1989a)。雌成虫は長枝葉の裏側に1個ずつ産卵する;幼虫は長枝葉を食べて成長する;十分成長すると地上に降りて深さ1~3cmくらい潜って繭を作り、その中で越冬する(文献1994)。

| 発育ステージ | ~3月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11~ |

| 成虫・卵 | ‥◎◎ | ◎◎◎ | ◎◎‥ | ||||||

| 幼虫(摂食・成長) | ‥ | ◆◆◆ | ◆◆◆ | ◆‥ | |||||

| 幼虫~蛹(繭内) | ◇◇◇ | ◇◇◇ | ◇‥‥ | ‥‥‥ | ‥‥‥ | ‥◇◇ | ◇◇◇ | ◇◇◇ | ◇◇◇ |

分布 北海道・本州、朝鮮半島・中国・中央シベリア・ヨーロッパ(文献1991)。

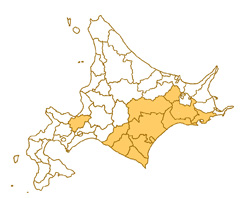

被害観察地域 (樹木害虫発生統計資料に基づく)

被害など 日高や道東を中心に多発が記録されている(樹木害虫発生統計資料参照)。カラマツ林でときどき多発するが、1~2年で終息する。

若齢木は被害により枯死したり、又木になる(文献1931、1943)と言われているが、国内では例がない。道東の造林困難地において植裁直後のカラマツ幼木が、このハバチの食害とナラタケ病の複合被害により枯れた記録があるが、枯死の主な原因はナラタケ病と考えられた。壮齢木では実質的な被害は記録されていない。

庭木や街路樹では多発した例はない。

文献

[1931] 高木五六, 1931. 落葉松葉蜂駆除に関する研究. 朝鮮総督府林試報, 12: 8-76.

[1943] 玉貫光一, 1943. カラマツキハラハバチに就いて. 樺太庁中央試験所彙報, 46, 第2類(林業), 16: 1-33.

[1954] Benson, R. B., 1954. Another new sawfly (Hym., Tenthredinidae) on larch in Britain. The Entomologist's Monthly Magazine, Fourth Series, London 90: 113-114.

[1967] 奥谷禎一, 1967. 日本産広腰亜目(膜翅目)の食草(I). 日本応用動物昆虫学会誌, 11: 43-49.

[1971] Pschorn-Walcher, H. and K. D. Zinnert, 1971. Zur Larvalsystematik, Verbreitung und Okologie der europaischen Larchen-Blattwespen. Zeitschrift fur angewandte Entomologie, Berlin 68: 345-366.

[1975a] Wong, H. R., 1975. The abietina group of Pristiphora (Hymenoptera: tenthredinidae). Canadian Entomologist, 107: 451-463.

[1975b] Vikberg, V., 1975. Notes on some Nematine sawflies feeding on Larix (Hym., Tenthredinidae). Annales Entomologici Fennici, 41: 1-10.

[1985] 林康夫・吉田成章・小泉力・高井正利・秋田米治・福山研二・前田満・柴田義春・中津篤・田中潔・遠藤克昭・松崎清一・佐々木克彦, 1985. 北海道樹木病害虫獣図鑑. 223pp. 北方林業会, 札幌. (生態、被害、カラー写真)

[1989a] 原秀穂, 1989. カラマツキハラハバチの成虫羽化時期. 森林保護, 209: 4-5.

[1989b] 阿部正喜・富樫一次, 1989. ハバチ亜目. 平嶋義宏(監修), 日本産昆虫総目録: 541-560. 九州大学農学部昆虫学教室, 福岡.

[1991] Lacourt, J., 1999. Repertoire des Tenthredinidae ouest-palearctiques (Hymenoptera, Symphyta). Memoires de la SEF, Paris, 3: 1-432.

[1994] 原秀穂, 1994. カラマツキハラハバチ. 小林富士雄・竹谷昭彦, 編集, 森林昆虫, 総論・各論: 344-345. (形態、生態)

[2005] 原秀穂・篠原明彦, 2005. ハバチ科(Tenthredinidae). 青木典司ほか, 日本産幼虫図鑑: 278-280. 学習研究社, 東京.(幼虫の形態や生態の概要)

[2010] Taeger, A., S. M. Blank and A. D. Liston, 2010. World catalog of Symphyta (Hymenoptera). Zootaxa, 2580, 1?1064.