ミスジヒメカラマツハバチ Anoplonyx orientis

写真1 食害、遠景。早来、カラマツ、1986/7。 |

写真2 食害、早来町。カラマツ、1986/7。 |

写真3 終齢幼虫。美唄、カラマツ、1985/5/30。 |

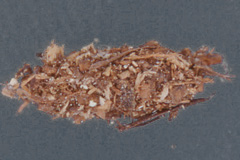

写真4 繭。198?。 |

写真5 産卵する雌成虫。美唄(室内)、カラマツ、1989/5/19。 |

写真6 卵。美唄、カラマツ、1989/5/19。 |

| 樹種 | カラマツ。 |

| 部位 | 葉。 |

| 時期 | 5月~7月(幼虫加害時期)。 |

| 状態 | 葉が食べられる。根元が残ることが多く、先が赤く枯れる(写真2)。 食害部位に幼虫や幼虫の脱皮殻が見られる(写真3)。 糸、蛹、蛹の抜け殻はみられない。 被害木下の落葉層中に繭や繭殻がある。 |

| 幼虫 | 体長最大約13mm。 胸部と腹部は淡い緑色。終齢(写真3)では腹部の背面中央と側面に暗い縦縞があり、腹脚間の臭腺が黒い。頭部と胸脚は淡い黄褐色。 体が後方に向かい徐々に細くなる。体刺毛は目立たない。頭楯刺毛は2対。腹部第1~8節は小環節数が5(背面の横じわが4本)。腹脚は腹部第2~7節と10節とにある。 単独性。 ハバチ科の自由生活する種では、触角は4~5節、上唇には通常縦溝がない。体液の分泌腺はない。胸脚の爪に付属物はない。 ハバチ亜目では眼(側単眼)は左右に各1個、脱皮殻は頭部から腹部までつながり、頭部が縦中央で割れる。 |

| 繭 | 繭は2層からなり、表層には落葉等が付着する。 |

寄主であるカラマツ属が北海道に自生しないため、北海道では外来種と考えられる。北海道では1984年に初めて発生した。当初、ヒメカラマツハバチとされたが(文献1985)、後に新種として記載された(1988a)。

和名 ミスジヒメカラマツハバチ(文献1987b)

学名 命名者・年 Anoplonyx orientis Smith, 1988

分類 ハチ目(膜翅目)Hymenoptera、ハバチ亜目(広腰亜目)Symphyta、ハバチ科Tenthredinidae

形態 幼虫は上述のとおり(文献1988a、2005)。成虫は体長4~5mm、黒色(詳細は文献1988a)。

寄主 カラマツ(文献1988a、1988b)。

生態 年1回発生;繭内で幼虫または前蛹で越冬する;春に成虫が羽化する;雌だけで単為生殖する;幼虫は7月には十分成長し、落葉中で繭を作る;秋までには前蛹になり、越冬し、翌年成虫になる;幼虫のまま越冬した個体は翌年も繭内にとどまる(文献1988b、1989a)。

| 発育ステージ | ~3月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11~ |

| 成虫・卵 | ‥◎◎ | ◎‥ | |||||||

| 幼虫(摂食・成長) | ‥◆ | ◆◆◆ | ◆‥ | ||||||

| 幼虫・前蛹(繭内) | ◇◇◇ | ◇◇◇ | ◇‥‥ | ‥‥‥ | ‥◇◇ | ◇◇◇ | ◇◇◇ | ◇◇◇ | ◇◇◇ |

| 蛹(繭内) | ‥ | +++ | ‥ |

分布 北海道・本州(文献1988a)。被害は釧路・十勝・空知・日高・胆振地方から記録された(文献1985"ヒメカラマツハバチ"、1987a、1987b、1988c、1989b)。

被害観察地域 (樹木害虫発生統計資料に基づく)

被害 北海道では1984年~1988に広域大発生し、初めて発生が確認された(文献1985"ヒメカラマツハバチ"、1987a、1987b、1988c、1989b)。1981~1982年にカラマツで発生した"ハバチの1種"の記録(文献1982、1983)も本種かもしれない(文献1985参照)。しかし、1990年代以降は多発記録がない。多発した場合、6月下旬頃、食害により林は遠目より赤く目立つ。食害による枯死や穿孔虫の二次被害の発生は知られていない。緑化樹や庭木で発生した例は記録がない。

防除 森林では大発生しても防除は不要であるが、カラマツヤツバキクイムシの二次被害に対して注意が必要と考えられる。

“まつ類”の“ハバチ類”に適用可能な農薬としてMEP乳剤(商品名スミパイン乳剤・普通物・魚毒性B)及びジフルベンズロン水和剤(商品名デミリン水和剤・普通物・魚毒性A)がある(2009年10月時点)。

文献

[1982] 小泉力(北海道森林昆虫談話会), 1982. 昭和56年度北海道に発生した森林害虫. 北方林業, 34: 168-172.

[1983] 小泉力(北海道森林昆虫談話会), 1983. 昭和57年度北海道に発生した森林害虫. 北方林業, 34: 178-182.

[1985] 小泉力(北海道森林昆虫談話会), 1985. 昭和59年度, 北海道に発生した森林害虫. 北方林業, 37: 278-281.

[1987a] 吉田成章(北海道森林昆虫談話会), 1987. 昭和60年度・北海道に発生した森林害虫. 北方林業, 39: 106-110. 北方林業会, 札幌.

[1987b] 吉田成章(北海道森林昆虫談話会), 1987. 昭和61年度・北海道に発生した森林害虫. 北方林業, 39: 179-184.

[1988a] Smith, D. R., 1988. A new species of Anoplonyx (Hymenoptera, Tenthredinidae) feeding on larch in Northern Japan. Kontyu, Tokyo, 56: 569-572. (原記載、分類、形態、宿主)

[1988b] 石本雄一・原秀穂, 1988. 北海道におけるミスジヒメカラマツハバチの生態. 北方林業, 40: 7-12. (生態、被害、天敵)

[1988c] 小泉力(北海道森林昆虫談話会), 1988. 昭和62年度・北海道に発生した森林害虫. 北方林業, 40: 218-224.

[1989a] 原秀穂, 1989. ミスジヒメカラマツハバチの生態と被害. 光珠内季報, 77: 18-19. (生態と被害の概要)

[1989b] 小泉力(北海道森林昆虫談話会), 1989. 昭和63年度・北海道に発生した森林害虫. 北方林業, 41: 214-219.

[2005] 原秀穂・篠原明彦, 2005. ハバチ科(Tenthredinidae). 青木典司ほか, 日本産幼虫図鑑: 278-280. 学習研究社, 東京.(幼虫の形態、生態の概要)