「ユリノキ」

告知:ユリノキの伐採について(令和7年冬を予定)

【道南農業試験場のシンボルツリー「ユリノキ」】

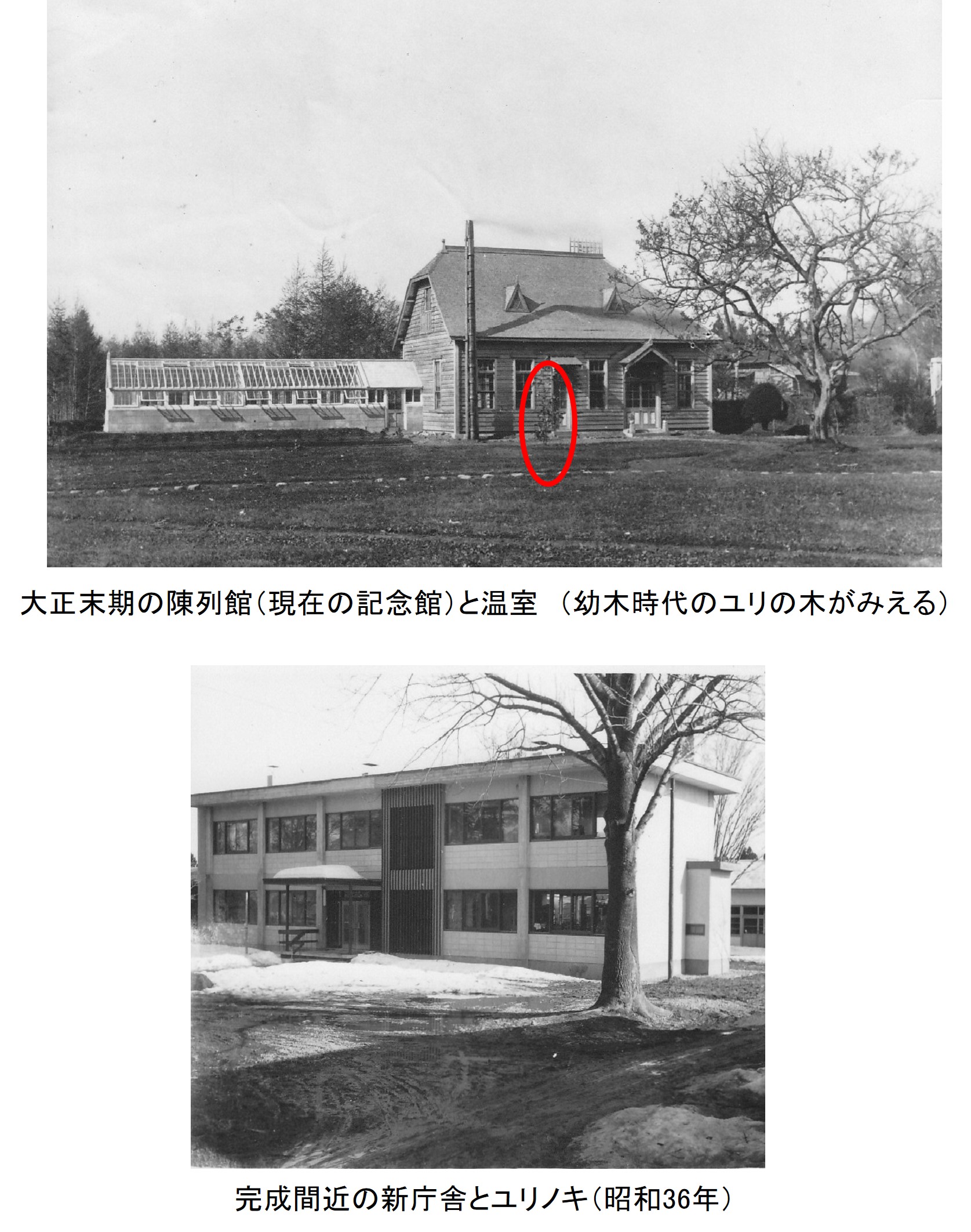

道南農試の庁舎前には「ユリノキ(学名:Liriodendron tulipifera L.、モクレン科ユリノキ属に属する落葉高木の一種)」という大木がそびえ立っています。確かな来歴は不明ですが、試験場設立当時(1909年頃)に記念樹として植えられたものとされています。北アメリカ東部原産で、日本には明治初期に渡来し、国内では新宿御苑(1876年植栽、樹高37m)や上野の東京国立博物館(牧野富太郎博士が設計し1881年植栽、樹高32m)道内では北大植物園(1886年植栽、樹高20m)などに巨木があります。

今から30年ほど前に記された紹介文によると、道南農試のユリノキは高さ約28m、幹の直径は2.3mあるようです。夏には大きな葉を茂らせ快適な日陰を作り(写真①)、秋には見事に紅葉し(写真②)、大量の落ち葉を散らせます(写真③)。昭和62年には落雷の直撃を受け、幹の中央が大きく損傷を受けましたが、腐食を食い止めるための外科手術を行い、毎年たくさんの葉を茂らせています。

「ユリノキ」の学名はLirion(ユリ)とdendron(樹木)でユリに関わりのある木」という意味で、tulipiferaは「チューリップに似た形の花が咲く」ということを意味しています。6月には黄緑色のチューリップのような珍しい花を付け(写真④)、地域住民は花の時期になるとカメラに収めるために農試前庭を訪れます。秋には、花の部分に果実がつき松かさ状になり、風が吹くと種子が落下して外側だけ残っているのがみられます(写真⑤)。

道南農試のシンボルであり、地域の皆さんに愛されるユリノキですが、春から夏にかけては風が吹く度に緑の大きな葉や枝が、秋には紅葉した葉が、初冬には種子が盛大に落ちるため、総務課や研究支援の職員にとっては落ち葉集めが重要な業務となります(写真⑥)。また、幹は今のところ真っ直ぐ立っていますが、落雷の後の外科手術から30年以上経過しており、次の落雷や台風による強風で致命傷を負うのではないかと心配しています。

また、初冬の落ち葉は強風や降雨時には一気に落ち、庁舎屋根の排水溝を詰まらせ、執務室や実験室に雨漏りが発生したこともあり、ユリノキの維持管理が問題となっています。

このため、道南農試としては令和7年の冬にユリノキの伐採を計画しています。(庁舎や記念館、さらには近隣の電線にも被害を及ぼすことが考えられるため、被害が発生する前に伐採するしかないと考えています。なお、道南農試100年記念時にユリノキの種を発芽させ、植え付けたユリノキジュニアが前庭で育っていますが、花はまだ付けていません。)