場長室過去記事:20250827新旧品種の展示区をながめながら

2025.8.27 新旧品種の展示区をながめながら

数日前から、北海道各地域で稲の収穫が始まったという報道を目にするようになりました。

当場の試験水田もすっかり色づき、一部成熟の早い試験区から収穫が始まりました。例年と比べるとかなり早いです。

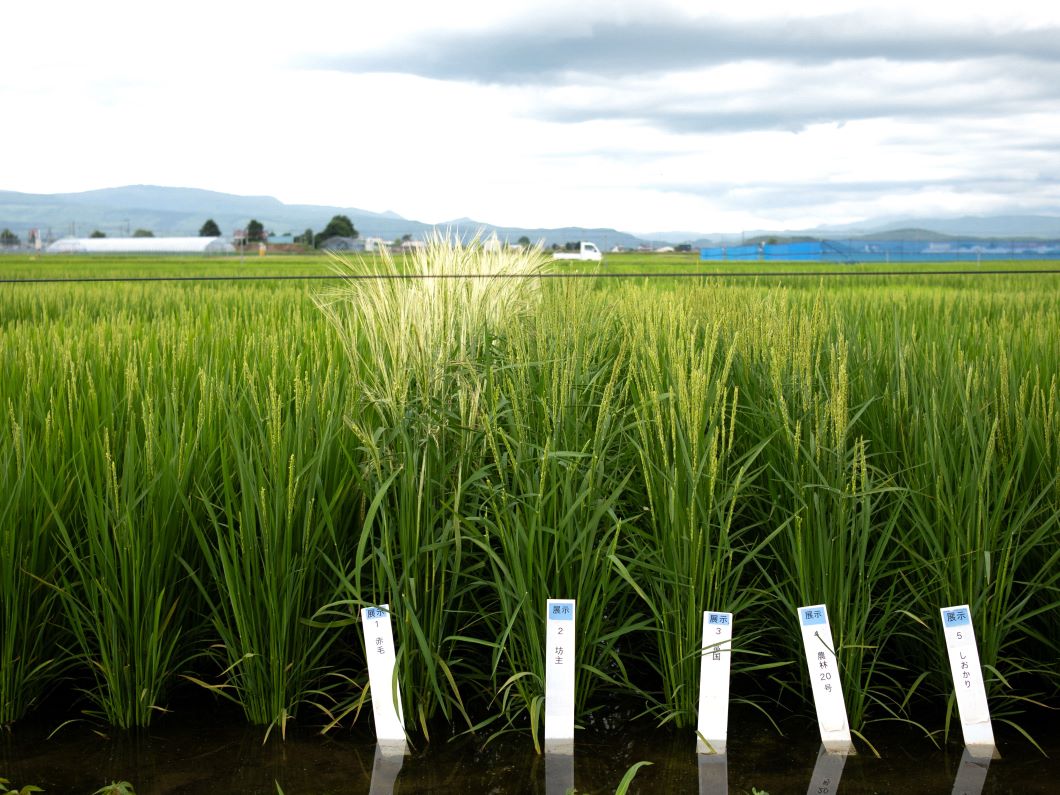

さて、当場では、お米の古い品種から最近のものまで横並びで観察できる展示区を設けています。

収穫が近づいた様子をご覧頂こうと思います。写真は8月22日です。

すみません、倒れてしまっていてわかりにくいですね。ひと月ほど前、出穂がそろった頃(7月18日)の写真もあわせてご覧ください。

最も古い品種は明治時代の「赤毛」です。道南地域でしか栽培できなかった稲が、この品種をきっかけに道央以北に拡大しました。

「赤毛」は、その名のとおり、穂に赤く見える「毛」=芒( ” のぎ ” または ” ぼう ” と読んでください)が生えています。昔の稲はこのようなタイプが少なくなかったようです。

2番目に並んでいる「坊主」は、「赤毛」の中から発見された、毛(芒)のない品種です。当時の栽培方法(たこ足播種器による直播栽培)に有利だったこともあり、道北地域での水稲栽培にはこの品種が大きな役割を果たしています。

なお、「赤毛」、「坊主」とも、今の品種に比べると、茎がやわらかく、収穫期頃には穂が地面まで垂れ下がってしまいます。

「みのるほど頭を垂れる」という言葉がありますが、少々垂れすぎなようにもみえます。「みのるほど~」の言葉が生まれたのがいつ頃かはわかりませんが、品種改良はいまほど進んでいなかった時代でしょうから、もしかしたらこれくらいの稲穂をイメージした言葉かもしれません。これくらい謙虚にならなければと自分を省みています。

さて、その横、3番目の「富国」は、上川農試が交配育種によって開発した最初の品種です(S10年、1935年育成)。茎が強くて倒れにくく、たくさんとれる特徴が注目され、全道に普及する一大品種となりました。現代品種を知ってしまった目には、「赤毛」よりは改善されているものの道半ばといった姿にみえてしまいますが、当時としては画期的な品種でした。

5「しおかり」 (1963年育成)、6「イシカリ」(1971年育成)までくると、現在の品種とそれほど変わらない姿になってきます。品種改良の歴史を振り返ると、この時期までは「多収」や「耐冷性」が品種改良の中心課題で、これらの食味は決して良いとはいえませんでした。

その後、お米の生産や食生活の変化など社会状況が大きく変わってきたことを受け、1980年頃から「多収」や「耐冷」だけではなく、食味=おいしさを強く意識した品種改良がすすめられるようになりました。

その結果、8「ゆきひかり」(1984年)や9「きらら397」(1988年)が誕生しています。

特に「きらら397」が道産米の評価を一変させました。

個人的な話で恐縮ですが、私も自分の家のお米が「ゆきひかり」に、その後「きらら397」に変わってどんどんおいしくなっていったことを実感したひとりです。種=品種を変えるだけでこんなに変わるのかと、強く印象を受けた出来事でした。試験場を志したきっかけのひとつだったと思います。

さて、これ以降は、食味をさらに向上すること(高品質)、収量性をあげること(多収)、寒さや病気に強いこと(安定してとれる)を目標に、継続して改良が現在も進められています。

展示区では、「ほしのゆめ」(1996年)、「ななつぼし」(2001年)、「ゆめぴりか」(2008年)、最近育成された「えみまる」(2018年)や「そらきらり」(2023年)などがならんでいます。見た目では、食味や耐冷・耐病性などの改良はまったくわかりませんが、その点はご容赦ください。

新しい品種では、「えみまる」は低温でも苗立ちが良く直播栽培に適しており、「そらきらり」はこれまでの品種よりも明らかに収量が多く、生産者人口減に対応した省力化や生産量確保を見据えた特徴をもっています。最近の、またこれからの品種改良については、改めて機会を設けてご紹介できればと考えております。

さらに横に進むと、酒米やもち米などの品種も並べてあります。

さて、この展示区には、遠目に見てもはっきりわかる、青々とした異質なブロックがあります。

一段高く、タテガミのように見えるものは、本州品種です。北海道品種との違いを見ていただくために並べて栽培しています。なお、育苗や移植は全く同じ時期に行っています。

東北の品種( 「あきたこまち」、「ひとめぼれ」 )はまだ出穂して間もないところ(それでも今年は高温のため例年より早いです)、北陸( 「コシヒカリ」 )や九州( 「ヒノヒカリ」 )の品種はまだ出穂していません。刈り取り間近の北海道品種と比べると、ひと月あるいはそれ以上生育が遅いため、青々として見えます。

本州の品種は、日長(日の出から日の入りまでの時間)がある程度短くならないと、花芽が形成されない=出穂しない特性(感光性、短日要求性)があります。一方、北海道は緯度が高いため、例えば夏至の日長が札幌は東京より1時間半ほど長くなります。これが稲には大問題で、北海道の6~7月の日長時間では本州品種はまったく出穂せず、北海道の短い夏が終わる頃になってようやく穂が出てきます。北海道の9~10月は気温が急速に低下し、稲の実りに適した温度(20℃前後)をおおきく下回ります。

北海道で稲を栽培するためには、日長が長くても出穂する「早生」の品種が必要でした。北海道でも栽培できる早生品種が、歴史的にはじめて見いだされたのが「赤毛」だったといってよいでしょう。「ゆめぴりか」も「ななつぼし」も元をたどると、北海道の品種は「赤毛」からはじまっています。ほんとに、よくぞ見つけたものだと、それまでにどんな苦労や思いがあったのかと、いまも感動する思いです。

新品種の栽培試験を眺めながら、そういった先人達が築いた土台の先にいるのだということを改めてかみしめています。