カ行

海区漁業調整委員会(かいくぎょぎょうちょうせいいいんかい)

漁業法、地方自治法により、その地区の区域内における漁業に関する事項を処理するため農林水産大臣が定める海区ごとに設置され、執行機関として都道府県に置かなければならない委員会組織である。

海区承認漁業(かいくしょうにんぎょぎょう)

海区漁業調整委員会が水産動植物の採捕に関し承認した漁業(例:サクラマス船釣りライセンス制、まぐろ漁業等)。

海中中間育成(かいちゅうちゅうかんいくせいく)

中間育成を海中の浮き生け簀やはえ縄式の施設等で飼育する手法。

殻胞子(かくほうし)

ノリの糸状体にできる殻胞子嚢の中に形成される胞子で、これが発芽すると葉状体になる。

掛け目(かけめ)

刺し網の高さ方向の網目の数をいう。

仮植(かしょく)

コンブ種苗の採苗作業(9月頃)を終え、培養された種苗糸を本養成する前に行う工程で、多く付着しているコンブ葉体(芽)のうち、弱い芽を落とし強い芽を残す事と外海の環境に馴致させることを目的に行う。通常は、11月頃に2週間程度海中に垂下して本養成に移行する。

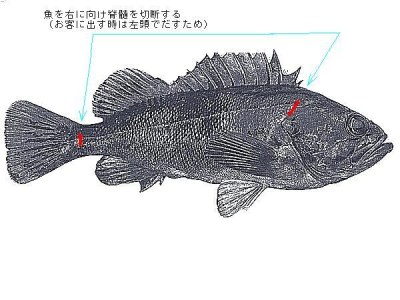

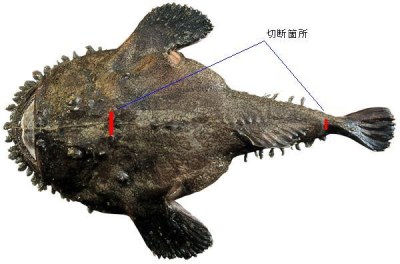

活締め(かつじめ)

生きている魚のエラ、心臓、脊椎などの急所を断ち切ることによって即死させ、尾びれ付近の脊椎を切断して血抜きをすることで体内の血液を抜き、生臭さを抑え鮮度保持をする方法を言う。魚種により締め方の基本があり、白腹締めはカレイ類、ヒラメなどに用いられる。横締めは、たら、ホッケ、ソイ類など。頭締めは、アンコウ、ボラ、ハッカク、カジカなどの比較的体の丸い魚に用いられている。

果胞子(かほうし)

紅藻類で雌雄受精の結果、生じる胞子のことをいう。

乾(干)場(かんば)

コンブやワカメを採取後に天日で乾燥させる場所。平坦か緩い傾斜のある場所で製品に砂等の付着を防ぐため砕石や小割石を敷いてある。または木で組んだ物干しに葉の上部を掛けて干す。

共同漁業権(きょうどうぎょぎょうけん)

一定の漁場を共同に利用して営む漁業で、その地区の漁民の入会漁場であるという性格が強く、一般的には漁業協同組合が漁業権を有しており、漁協で作った漁業権行使規則に基づいて組合員がその漁場で漁業を行う。分類は第一種から第五種まである。

第一種共同漁業権は、藻類、貝類または主務大臣の指定する定着性の水産動物を目的とする漁業。

第二種共同漁業権は、網漁具を移動しないように敷設して営む漁業であって、定置網、第五種共同漁業権以外のもの。

第三種共同漁業権は、地曳き網漁業、こぎ網漁業、船曳き網漁業(無動力船を使用するものに限る)、飼い付け漁業またはつきいそ漁業であって第五種共同漁業以外のもの。

第四種共同漁業権は、寄り魚漁業、鳥付きこぎ釣り漁業であって、第五種共同漁業権以外のもの。

第五種共同漁業権は、内水面において営む漁業であって第一種共同漁業以外のもの。

第一種共同漁業権は、藻類、貝類または主務大臣の指定する定着性の水産動物を目的とする漁業。

第二種共同漁業権は、網漁具を移動しないように敷設して営む漁業であって、定置網、第五種共同漁業権以外のもの。

第三種共同漁業権は、地曳き網漁業、こぎ網漁業、船曳き網漁業(無動力船を使用するものに限る)、飼い付け漁業またはつきいそ漁業であって第五種共同漁業以外のもの。

第四種共同漁業権は、寄り魚漁業、鳥付きこぎ釣り漁業であって、第五種共同漁業権以外のもの。

第五種共同漁業権は、内水面において営む漁業であって第一種共同漁業以外のもの。

漁獲可能量(ぎょかくかのうりょう)

漁獲可能量(TAC:Total Allowable Catch)とは、排他的経済水域等において採捕することの出来る海洋生物資源の種類毎の暦年の数量の最高限度のことを言うと定義されており、最大持続生産量を実現できる水準に特定海洋生物資源を維持し、または回復させることを目的として特定海洋生物資源ごとの資源動向、捕食関係等の海洋生物資源との関係、海況等の科学的な知見を基礎として、社会的経済的要因など広く考慮して決めることとなっている。

漁業(ぎょぎょう)

漁業法の中で、「漁業とは、水産動植物を採捕し、又は養殖する事業をいう。」と定義されており、採捕する事業と養殖する事業がある。

漁業権(ぎょぎょうけん)

定置漁業権、区画漁業権、共同漁業権の総称。公共水面においてそれぞれの漁業を営む権利を示すこと。定置漁業は漁具を定置して行う漁業。

区画漁業権は第一種から第三種まであり、区画の方法によって規定されている。共同漁業権は第一種から第五種まであり、魚種や漁法、場所によって規定されている。

区画漁業権は第一種から第三種まであり、区画の方法によって規定されている。共同漁業権は第一種から第五種まであり、魚種や漁法、場所によって規定されている。

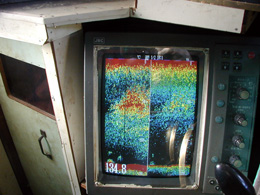

魚群探知機(ぎょぐんたんちき)

指向性超音波を船の真下方向に発射する垂直型と水平魚探がある。使用周波数は、12~15kHzと高い周波数が使用されるるようになり、現在は15~460kHzで使用される。

近年、超音波の反射信号の強さに比例し赤、橙 → 青、紫などのカラー表示をするカラー魚探が標準となってきている。

水中の伝搬速度は、約1,500m/secで、空中の約4.5倍となっている。

魚道(ぎょどう)

ダムや水門などで、河川が遮断されるとサケ、サクラマスの親魚やアユ、ウナギ稚魚が遡上できなくなる。このため魚悌をもうけて上流まで到達できるようにする。構造の多くは水路式である。

区画漁業権(くかくぎょぎょうけん)

水面を区画して行う漁業であるため、「養殖業」のことを言います。漁業法では、区画の方法によって3種類に分類されている。

第一種区画漁業では、一定の区画内において、石、かわら、竹、木等を敷設して営む養殖業をいう。

第二種区画漁業では、土、石、竹、木などによって囲まれた一定の区域内において、営む漁業をいう。

第三種区画漁業では、ホタテガイの地蒔きなどのように、一定の区域内において営む養殖業であって一種及び二種以外のもの。

第一種区画漁業では、一定の区画内において、石、かわら、竹、木等を敷設して営む養殖業をいう。

第二種区画漁業では、土、石、竹、木などによって囲まれた一定の区域内において、営む漁業をいう。

第三種区画漁業では、ホタテガイの地蒔きなどのように、一定の区域内において営む養殖業であって一種及び二種以外のもの。

群来(くき)

ニシンなど多獲性魚類が沿岸などに大群で来遊し、産卵行動のため海表面が精子などで白濁する現象をいう。

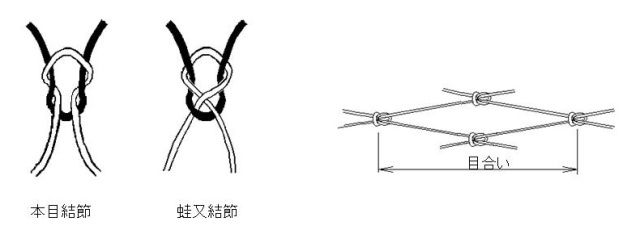

結節(けっせつ)

網地における網糸の結び目。有結節網と無結節網があり、有結節には本目結節、蛙又結節などがある。また、無結節網にはラッセル網やもじ網などがある。