ハ行

パームロープ

ヤシ科の植物で、幹の繊維は腐りにくいことから、船を係留するロープやワカメ、ホヤなどの種苗糸に利用されている。

ハイゼックス

水産用ロープの素材。1958年、日本で初めて製造開始した高密度ポリエチレンです。引張強度、剛性が高く、耐衝撃性に特に優れ、また、成形時の耐熱安定性、耐ストレスクラッキング性、長期間の耐候性や耐クリープ性にも優れた特徴を有している。

浜なり(はまなり)

海岸線と平行な様子。刺し網等のような直線状の漁具を海岸線と平行になるように設置する方法の呼称。

ハリス

ハリから道糸までの間の糸を言う。魚に一番近い糸なので透明度や強度に加え、しなやかさも必要である。

飛沫帯(ひまつたい)

潮間帯より高く、海水が波しぶきとしてかかる範囲を飛沫帯(潮上帯ともいう)と呼ぶ。

尋・ヒロ(ひろ)

漁師が使う長さの単位。1ヒロは両手を伸ばしてロープを持つ長さで約1.5メートルである。

拾いコンブ(ひろいこんぶ)

コンブ漁が解禁される前や海が時化てコンブ漁に出られないときに、打ち寄せる荒波により岩盤から根ごと抜け落ち漂着してきたコンブを拾うという仕事です。その「拾いコンブ」はコンブの漁業権を持っている人ができる行為であり、漁業権を持っていない人が、「拾いコンブ」をやってはいけません。

浮子(ふし)

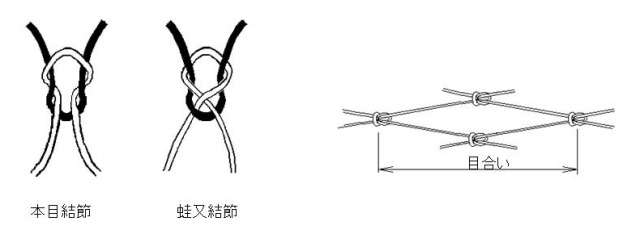

節(ふし、せつ)

網目の大きさを表し、比較的小さい目合いを表示する時は、15.15センチメートルの長さに含まれる結節数で示したものである。

浮標(ふひょう)

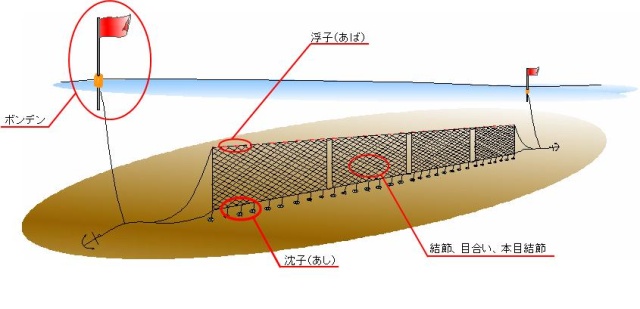

漁具等を設置した位置を示すための標識。竿の上部に旗等、中央に浮子、下部に沈子を取り付け水面で立ち上がるようにした道具。

刺し網

ボンデン

→浮標参照

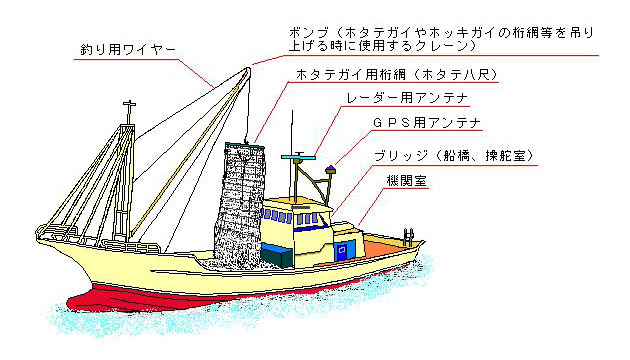

ボンブ

ホタテやホッキのけた網などを吊り上げる時に使用する、船上クレーンを言う。他にアームの伸縮や稼働が可能なクレーンなどがある。

ホタテ漁船

本目結節(ほんめけっせつ)

目ずれがおきやすいため、特殊な網に用いられる。最も一般的な網地結節には蛙又網が用いられ用途は非常に広い。