試験研究は今 No.41「サクラマスの海中養殖はどこまで進んでいるか」(1990年8月24日)

Q&A? サクラマスの海中養殖はどこまで進んでいますか?

サクラマスの海中養殖は、昭和57年に桧山管内乙部町で始まったのをかわきりに、試験規模や事業規模のものを併せて現在、全道十数か所で行われています。生産量をみても昭和62年に13.5トンであった'ものが昭和63年で64.4トン、平成元年では75.7トンと大幅に増加しています。

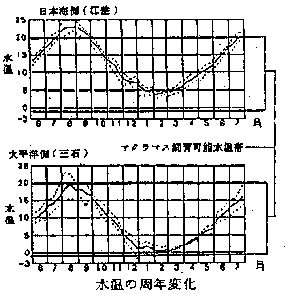

北海道の環境は、ギンザケの海中養殖で有名な東北の三陸地方と比較すると、単調な海岸地形による波浪の厳しさや、低水温など不利な条件が多いのですが、こうした中で、海中養殖の盛んな地域から技術を導入しながら試験調査を行った結果、淡水で育てたサクラマスを海水にならしていく方法や餌の与え方などの管理技術が確立されつつあり、道南日本海側では平均1キログラムを超えるサイズまで大きくすることが可能になっています。

しかし、こうして生産された養殖サクラマスも小型の魚が多く、同時期に市場に出回る天然サクラマスや養殖ギンザケとの競合により価格が低迷し、採算面では厳しい状況におかれています。

では、なぜ大きなサクラマスができないのでしょうか。天然のサクラマスは、4~6月、20グラム程度で降海した後、回遊しながら母川に回帰するまでの1年間、海洋生活を送り、5~6月に沿岸で漁獲されます。そのときの平均重量が1.2キログラム程度ですから、このことからも分かるように、サクラマスは元来自然条件ではそれほど大きくなる魚種ではありません。

北海道の環境は、ギンザケの海中養殖で有名な東北の三陸地方と比較すると、単調な海岸地形による波浪の厳しさや、低水温など不利な条件が多いのですが、こうした中で、海中養殖の盛んな地域から技術を導入しながら試験調査を行った結果、淡水で育てたサクラマスを海水にならしていく方法や餌の与え方などの管理技術が確立されつつあり、道南日本海側では平均1キログラムを超えるサイズまで大きくすることが可能になっています。

しかし、こうして生産された養殖サクラマスも小型の魚が多く、同時期に市場に出回る天然サクラマスや養殖ギンザケとの競合により価格が低迷し、採算面では厳しい状況におかれています。

では、なぜ大きなサクラマスができないのでしょうか。天然のサクラマスは、4~6月、20グラム程度で降海した後、回遊しながら母川に回帰するまでの1年間、海洋生活を送り、5~6月に沿岸で漁獲されます。そのときの平均重量が1.2キログラム程度ですから、このことからも分かるように、サクラマスは元来自然条件ではそれほど大きくなる魚種ではありません。

一方、太平洋側では、夏の水温が比較的低く夏季間の養殖が可能なため、5月に40グラム前後の種苗を投入し、翌年までの1年間長期飼育ができます。しかし、この間の積算水温(その日ごとの水温を足していった値)は日本海側より低いので、成長が劣ることになります。また、成熟に伴う成長の停滞は、5~6月に起きるので、たとえそれ以降適水温になったとしても大きくなりません。

このような条件下で、サクラマスをいかに大きく成長させるかが試験研究機関の課題となっているわけですが、その方法としては養殖技術の向上を図ったり、大きな種苗を用いる方法や不妊化種苗を用いた周年飼育方法が考えられます。

現在、養殖技術の向上を図るために、日本海北部の天売島において、より厳しい水温条件の下で、餌料の違いによる成長比較試験を行い管理技術のマニュアル化を図っています。

また、大きな種苗を用いる方法として、太平洋側の恵山町で中間育成試験を行っていますが、これは海中越夏飼育によって400グラム程度にした種苗を秋に日本海側へ移送し、越冬飼育させることにより、1.5~2キログラムの大型魚を生産する目的で行われているものです。ただ、この方法では、活魚輸送やコスト高が大きな難点となっています。

また、大きな種苗を用いる方法として、太平洋側の恵山町で中間育成試験を行っていますが、これは海中越夏飼育によって400グラム程度にした種苗を秋に日本海側へ移送し、越冬飼育させることにより、1.5~2キログラムの大型魚を生産する目的で行われているものです。ただ、この方法では、活魚輸送やコスト高が大きな難点となっています。

水産孵化場では、栽培漁業総合センターと共同して昭和63年からニジマス系やサクラマスバイテク魚の海中飼育試験を行って基礎データを蓄積しており、サクラマス3倍体魚の作出技術も事業規模で確立されつつありますので、実用化試験も可能な段階にきています。しかし、この3倍体魚が網生簀の破損などによって自然界へ逃げ出してしまった場合、その、影響がどの程度なのかがわかっておらず今後の検討課題となっており、その使用について慎重に進める必要があります。

このほか、養殖における最も大きな問題点としては、肉質の改善による商品価値の向上を図るとともに、大型魚を生産しても低価格による採算割れが起こらないよう流通面における対策を十分していくことが必要であると思われます。

(水産孵化場)