試験研究は今 No.552「能取湖のホタテガイに今何が起きているのか?」(2005年9月12日)

ページ内目次

能取湖のホタテガイに今何が起きているのか?

はじめに

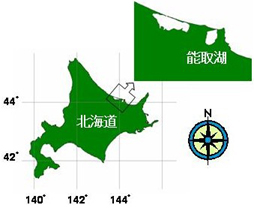

図1 能取湖の位置

ところで、最近の能取湖ではホタテガイの生息可能な水深帯が浅くなってきていることが確認されています。 これは、ホタテガイ漁場の将来的な縮小につながる大きな問題です。 どうして、能取湖の深い場所ではホタテガイがうまく育たないのか明らかにするため、調査を開始することにしました。

調査チームが発足

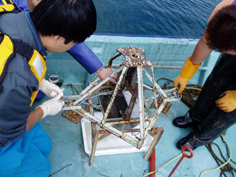

写真1

試験カゴに収容したホタテガイの成長や生存を調べる。写真は着底カゴ

ホタテガイの生息環境を調べる

写真 2

湖底の泥を採集して全硫化物量などを調べる

採集した泥を分析した結果、水深が深くなるほど全硫化物量は増加し、粒径が細かいシルト(ほぼ粘土に近い)が多くなる傾向がありました。 しかしながら、これらの底質に由来する要因がホタテガイの生残に直接影響しているかどうかについては不明であり、 他の環境要因についても検討する必要がありそうです。 この点について、ホタテガイが生息する湖底直上の水質を調べるため、自作の採水器を使った生息環境の調査も始めたところです(写真3)。 一般に、生物に対して極めて強い毒性を示す物質としてアンモニアが知られています。 そこで、アンモニアに対するホタテガイの耐性を室内試験で明らかにしようとしました。 写真4に示すような試験水槽を用意して、全アンモニア濃度の異なるいくつかの試験区にホタテガイを収容しました。 さらに、水素イオン濃度(ペーハー)についても変化させました。 その結果、ホタテガイのアンモニアに対する耐性は極めて強く、全アンモニア濃度及びpHが高い試験区でなければ死なないことが分かりました (図2)。 これらの試験区の全アンモニア濃度やペーハーは能取湖で観測される通常の値と大きく異なることから、 その他の要因(たとえば水温や塩分濃度など)の検討も加えながら試験を継続する必要があります。

-

-

写真 3 自作した採水器で湖底直上の海水を吸い上げる

-

写真 4 アンモニアに対する耐性を調べる

-

-

-

図 2 全アンモニア濃度100ミリグラム/リットルとしてペーハーを調整した試験区に収容したホタテガイの生残率

-

さいごに

放流したホタテガイの生残には物理的、化学的、生物的な要因が関係していると考えられ、さらに、 いくつかの要因の重なりにも問題があるのかも知れません。 試験カゴの結果が示すように、湖底の生息環境の違いがホタテガイの生死を左右しているようです。 今後は、湖底直上の生息環境について調査し、北海道のホタテガイ漁場の環境保全に役立てたいと思います。

(網走水産試験場 大森始)