試験研究は今 No.562「秋に留萌で釣れるニシンってなぁに?-放流したニシンの追跡調査から-」(2006年2月24日)

ページ内目次

はじめに

図1. ニシンの尾叉長

そのため、放流した年の秋から漁獲サイズになるまでの放流ニシンの情報がほとんどありません。一方で、釣り新聞などの情報から留萌港周辺では、1歳未満のニシンに加えて、1歳~2歳未満のニシンもたくさん釣られていると考えられました。そこでちょうど情報の少ない1歳~2歳未満のサンプルが採集できそうなので、留萌港で釣られているニシンについて調査しました。

どんな状況?

既に述べましたとおり、例年秋に留萌周辺の港にニシンが来ます。以前から新星マリン漁協職員の方から遊漁者がニシンをたくさん釣っているという話を聞いていました。地元の方の話だと、釣り新聞やインターネットなどでの釣れているとの情報が流れると、より多くの遊漁者がニシンを釣りに来るそうです(図2,3)。

-

-

図2 留萌古潭浜でのニシン釣りの様子

-

図3 釣れたニシン

-

(図2,3共に留萌南部地区水産技術普及指導所撮影)

どんなことをどうやって調査したか?

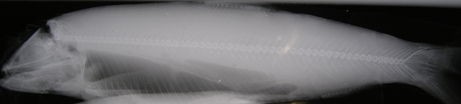

放流したニシンが混入しているか否かを調べる前に、北海道にはいろんな系群のニシンがいるため、釣られたニシンが所属している系群について検討しました。まず、最初にどのくらいの大きさのニシンであるかなどの基礎データが必要になってきます。そこで、2005年12月1日に釣獲された30尾、12月6日に釣獲された23尾、12月7日に釣獲された33尾の尾叉長、体重などの測定を行い、耳石を採取後、X線を使って脊椎骨(通称:背骨)の写真を撮り(図4)、その数を数えました。放流ニシンの耳石には蛍光顕微鏡という特殊な顕微鏡で確認できる標識があるため、その有無を調べました。耳石にG励起という波長の光を当てて赤色の発光があれば、放流魚であると判断します。なお、サンプルの採集は留萌南部地区水産技術普及指導所と留萌支庁水産課に担当してもらいました。

-

-

図4.ソフテックスで撮影したニシン脊椎骨像(中央の横1筋の連なった骨)

-

それでどうなったか。

今回の調査では放流ニシンは混入していませんでした。脊椎骨数は表1に示したとおり、平均54.4~54.6となりました。石狩湾系ニシンの平均脊椎骨数は54.4~54.6という特徴が知られています。

今回のニシンも同じ特徴を示していました。また、12月1日に釣獲されたニシンの尾叉長平均は21cmであり(図5)、春に獲れる石狩湾系ニシンの平均尾叉長が満1歳で15cm、満2歳で24cmであり、この時期にこの大きさ(平均尾叉長21cm)ということは石狩湾系ニシンの成長とほぼ同じと考えられます。

-

-

図5. 2005年12月に留萌市古潭浜で採集されたニシンの尾叉長組成

-

脊椎骨数と成長度合いから昨年12月に留萌港で釣獲された大きめのニシンのほとんどは、1歳7~8ヶ月(4月生まれとして)の石狩湾系ニシンであると考えられました。この時期に留萌沖合海域で混獲されるニシンも石狩湾系ニシンであると確認されていることからまず間違いないと考えています。

今回の調査では放流ニシンは入ってきませんでしたが、留萌で獲れた天然のニシンが同じ石狩湾系ニシンのため、今後もこの中に放流ニシンが入ってくる可能性が高いと考えられました。そのため、今後もこのようにして放流ニシンの移動を調べていこうと思っています。

今回の調査では放流ニシンは入ってきませんでしたが、留萌で獲れた天然のニシンが同じ石狩湾系ニシンのため、今後もこの中に放流ニシンが入ってくる可能性が高いと考えられました。そのため、今後もこのようにして放流ニシンの移動を調べていこうと思っています。

おわりに

遊漁の皆様へのお願いです。現在、日本海ニシン増大推進プロジェクトでは2寸目以上の網目を使用して、初回産卵の2歳魚の漁獲を控え、既に一度産卵経験のある3歳魚(尾叉長で27センチメートルくらい)以上を獲ろうという提案をしています。多くの漁協でもこの取り組みが実行され、自主的な資源管理を行い、資源増大に努めています。釣り人の中にも釣った小ニシンを放流する方が多数いらっしゃる一方で、カモメに食べさせる方もおられるようです。プロジェクトが漁業関係者と一緒に取り組んでいる資源増大への取り組みを理解していただき、持続的にニシン釣りを楽しむためにも、3つの点をお願いしたいと思っています。(1)食べきれないほど多くのニシンを釣らない、(2)小ニシンが釣れた場合は放流する、(3)小ニシンばかり釣れる時は場所を移動する。よろしくお願いします。

(稚内水産試験場 伊藤 慎悟)