1 はじめに

魚礁は漁礁とも言うくらいですから、魚が集まることは釣り人ならずともよくご存じのことと思います。ですが「では、魚礁に集まる性質の強い順番を・・?」とか「魚礁の形は魚の集まりやすさに影響しますか?」などと問いかけられると困ってしまいます。

魚が魚礁に集まる性質の度合い魚礁性と呼んでいるのですが「この魚種は魚礁性指数がいくら・・」とか「この魚礁の形では魚礁性指数がいくらになります・・」などと数字で表すことができると随分と便利です。もっとも、まだそんなには便利になっていないのですが魚礁性を数字で表すとどんな世界が見えて来るかを試みてみましたので紹介します。

魚が魚礁に集まる性質の度合い魚礁性と呼んでいるのですが「この魚種は魚礁性指数がいくら・・」とか「この魚礁の形では魚礁性指数がいくらになります・・」などと数字で表すことができると随分と便利です。もっとも、まだそんなには便利になっていないのですが魚礁性を数字で表すとどんな世界が見えて来るかを試みてみましたので紹介します。

2 方法ですが

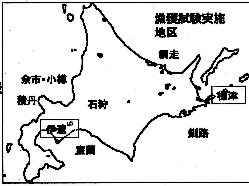

水産試験場には北海道内の魚礁と対照区を比較した漁獲試験の結果が、9地区181回分ありました。この資料を使って次のように指数を求めてみました。

魚礁性を数字で表せるよう意味を決めてやります。

- 1回ごとの漁獲が魚礁で漁獲尾数が多い。(これを漁獲依存度Sと名付けました)

- 漁獲尾数が多くなる頻度(回数)が魚礁で多い。

(これを漁獲頻度Pと名付けました)。

(2)数字にしてみました

- 漁獲依存度Sは対照区より魚礁区でどれだけ多く獲れるかを対照区との比で見てやれば簡単です。ただ、対照区が0尾の時、どうするかの工夫が必要ですので次のように考えました。

漁獲依存度S=魚礁区の漁獲尾数—対照区の漁獲尾数/魚礁区の漁獲尾数+対照区の漁獲尾数

これでちょっと考えてみてください。魚礁区で多いときは「+」、対照区で多いときは「-」、同じ時は「0」になります。 - 漁獲頻度Pも魚が漁獲された回数の内、魚礁で多くなる比を見てやればいいですが、これも同じ時は「0」、魚礁で多い回数比率が「+」、少ないときが「-」で出てくるように工夫してあります。

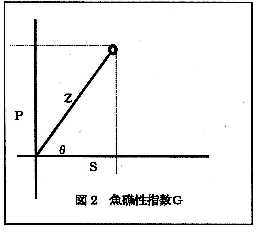

漁獲頻度P=魚礁区が多い回数—対照区が多い回数/ 漁獲された回数 - これで、一応は数字になったのですがSとPに分かれていたのでは判りづらいので1つの数字にします。図2の魚礁性指数Zを見てください。

縦軸にP、横軸にSの長さをとって、その座標と原点との長さを魚礁性指数Zとしました。 ついでながら、θを見てください。横軸とZで出来る角度です。この角度を示してやれば魚礁性の大きさは「Z」で判りますし、「θ」を示してやれば魚礁性が頻度で大きいか、依存度で大きいかが判ってきます。ちょっと試してください。

ところで、PとSがマイナスの時はどうなるのでしょうか。「Z」はそのまま反対の方向になると思えばいいと思います。非魚礁性、反魚礁性とでも呼べば良いのかもしれませんね。

3 結果ですが

いろいろな魚種について、取りあえず魚礁性指数Zを求めました。181回の漁獲試験でえられた平均値と思ってください。

4 考察してみます

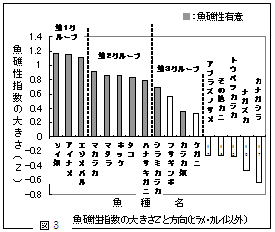

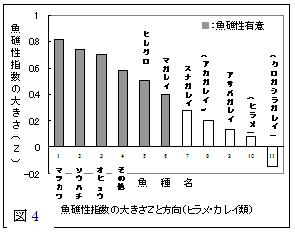

図3は、ヒラメ・カレイ類以外の魚種について示しています。魚礁性指数が大きい方の第1グループや第2グループは魚礁性が近くて塊りになっています。第3グループと図4のヒラメ・カレイ類は魚礁性の大きいものから小さいものへと序列化していることが判ります。

ヒラメ・カレイ類も魚礁に集まっていることを納得していただけるでしょうか?

ヒラメ・カレイ類で魚礁性の大きなマツカワ、オヒョウは魚食性です。ソウハチにもすべてではありませんが魚食性があります。餌料生物に対して比較的競争力の強い魚種が強い魚礁性を持っていることから魚礁性の要因の一つは餌料に対する競争力と言うことができるかもしれません。

こうして、魚礁性を指数で表しておきますと魚礁性の変化がどんな要因と関わっているかなどを知る手がかりになります。

ヒラメ・カレイ類も魚礁に集まっていることを納得していただけるでしょうか?

ヒラメ・カレイ類で魚礁性の大きなマツカワ、オヒョウは魚食性です。ソウハチにもすべてではありませんが魚食性があります。餌料生物に対して比較的競争力の強い魚種が強い魚礁性を持っていることから魚礁性の要因の一つは餌料に対する競争力と言うことができるかもしれません。

こうして、魚礁性を指数で表しておきますと魚礁性の変化がどんな要因と関わっているかなどを知る手がかりになります。

(中央水産試験場水産工学室 山内 繁樹)