リモートセンシングによる森林被害概況の早期把握

リモートセンシングによる森林被害概況の早期把握

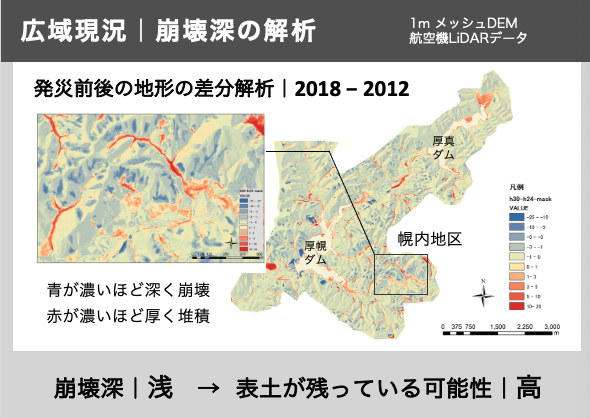

大規模な崩壊跡地に森林を再生させるためには、まず植物が育つ基礎となる表土が今どのような状態なのかを早急に把握することが重要です。林業試験場では、表土の現況や安定性を早期かつ正確に評価するため、さまざまなスケールを対象とした調査を行いました。

図1 航空機レーザーデータを活用した差分解析

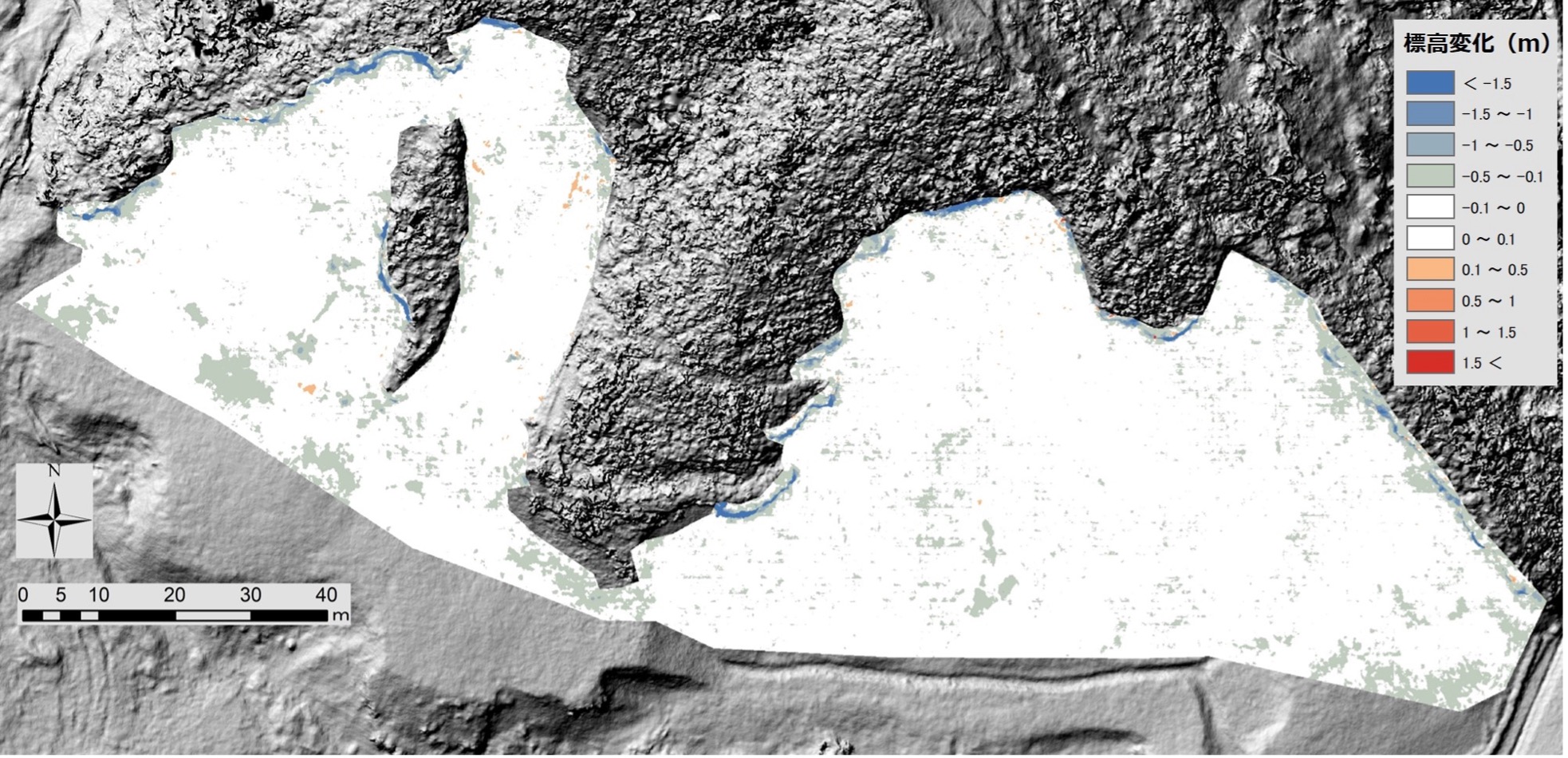

高精度測量用小型ドローンによる表土の安定評価

高精度測量用小型ドローン(2018 年 10 月発売、以下RTK-UAV)」を導入し、アクセスに危険が伴う森林域の災害現場で、迅速かつ安全に、植物の生育基盤として重要な数十センチスケールの土壌の変化が捉えられることを実証しました(中田ほか2020)。地震発生後半年以内に現地調査および RTK-UAV 実証試験を行った結果、調査面積42,500 m2(約 4 ha)の範囲において、 1 ヶ月間の地形変化(水平・垂直方向)を 10 cm 未満の誤差で一挙に把握できることができました。また、本調査で崩壊跡地の辺縁部の表土が移動しやすいこともわかりました(中田ほか2020, 2022)。

図2 RTK-UAVを用いた崩壊斜面の標高変化の解析結果。色の違いは変化量と対応(中田ほか2020より引用)。

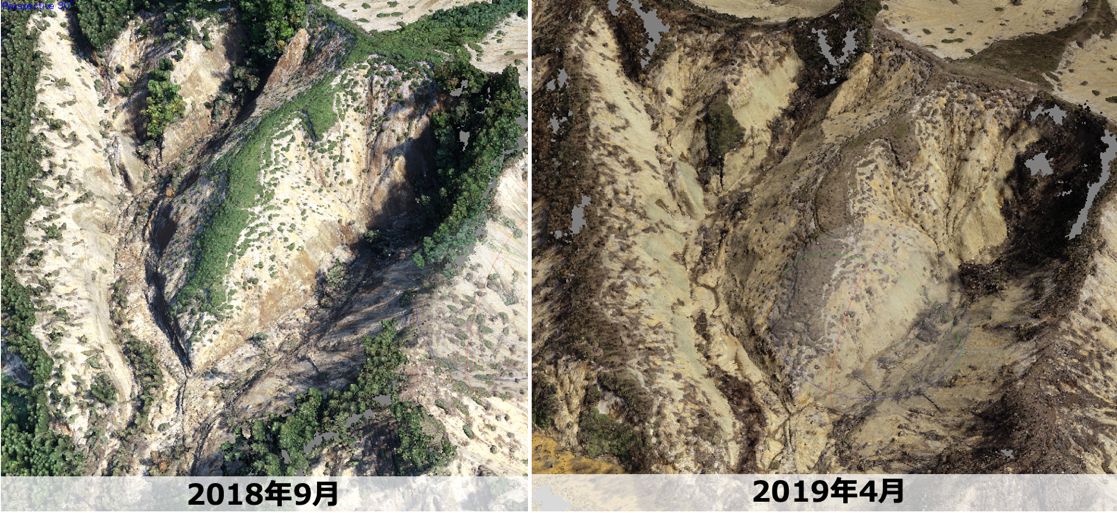

時系列変化の把握および3Dデータの生成・活用

ドローンにより撮影された複数枚の写真を重ね合わせる技術(Structure-from-Motion Multi-View Stereo Photogrammetry; 以下SfM-MVS)により、被災地の現況を忠実に再現した3Dデータを生成しました(図3)。これにより、まだ現場に行ったことのない方々(室内で災害対応を行っている方々)にも森林域の地すべりの現況(傾斜や植生の残存状況)を共有することが可能となりました。

図3 ドローンの空撮画像から生成した3次元モデル

ポータブルレーザー測量による雨裂浸食の現況把握

タブレット端末にLiDARセンサーが搭載されたiPad LiDAR(Apple社製)を活用し、雨裂浸食の概況と周辺の植生の3Dデータ化を行いました(図4)。またこの雨裂浸食は、雨水や雪解け水によって徐々に拡大していることもわかっており(中田ほか2022)、調査結果を踏まえ当該箇所周辺に苗木を植えることは避ける必要性を示しました。

.png)

.png)

図4 雨裂浸食ができる様子(上)、iPadLiDARによる雨裂浸食の測量結果(下)

参考文献

●学術論文(査読あり)

中田康隆, 速水将人, 柳井清治, 鳥田宏行. (2022). 近年の土砂災害シリーズ 北海道胆振東部地震で発生した崩壊地斜面における初期の表面侵食の観測. 水利科学= Water science, 65(6), 129-145. https://doi.org/10.5738/jale.25.43

中田康隆, 速水将人, 輿水健一, 竹内史郎, 蝦名益仁, & 佐藤創. (2020). RTK-UAV を用いた地形変化の観測と応用の可能性: 北海道胆振東部地震で発生した森林域の崩壊跡地における検証. 景観生態学, 25(1), 43-52. https://doi.org/10.5738/jale.25.43

●普及誌(査読なし)

佐藤創, 速水将人,中田康隆(2019) 北海道胆振東部地震による森林被害とその対策.グリーントピックス58:

https://www.hro.or.jp/upload/5415/5801.pdf