温暖化1 クリーン農業で温室効果ガス排出を少なくする

はじめに

皆さんは北海道の農業にどのようなことを求めていますか? 安全で品質の高い農産物を手に入れたい、環境にやさしい農業であってほしい、収穫物の多い(生産性の高い)農業であってほしい、などさまざまな意見があります。一方、環境へのやさしさと生産性の高さは「あちらを立てれば、こちらが立たず」の関係になりやすく、環境と生産性を両立する農業は難しいとされてきました。

そのような中、農業の「良いとこ取り」を目指して生まれたのが北海道発の「クリーン農業」です。クリーン農業は次の3つを目指した技術です。

- 堆肥による「土づくり」に努める。

- 化学肥料や農薬を少なくして環境との調和に配慮する。

- 安全で品質の高い農産物を安定生産する。

はたして、このような「良いとこ取り」の農業が本当に可能なのでしょうか?

道総研の取り組みについて

道総研農業研究本部では1991年からクリーン農業を推進する取り組みを続け、慣行的な農法と比べて化学肥料や農薬を3割減らすことで、土壌や生態系にやさしく、生産性を維持できる農業を実現できることを明らかにしてきました。

それでは、クリーン農業の「環境へのやさしさ」は土壌や生態系に対してだけなのでしょうか?本来、化学肥料を減らせば農地から排出される温室効果ガスの量が減ることは世界中でわかっています。しかし、クリーン農業が温室効果ガスの排出を具体的にどれくらい抑制しているかはわかっていませんでした。そこで、この研究では主な温室効果ガス3種類(二酸化炭素CO2、メタンCH4、一酸化二窒素N2O)について、クリーン農業が畑からの温室効果ガス排出をどの程度抑えることができるかを明らかにしました。

温室効果ガスの削減効果

今回、うどん用の中力粉になる「秋まき小麦」と、砂糖の原料となる「てんさい」の栽培ついて調べました。ところで、畑から排出される温室効果ガスはどのように測定されるのでしょうか?今回は写真1のように、白い筒状の容器を地面にかぶせ、筒の中の温室効果ガス濃度の変化を分析する方法で測定しました。

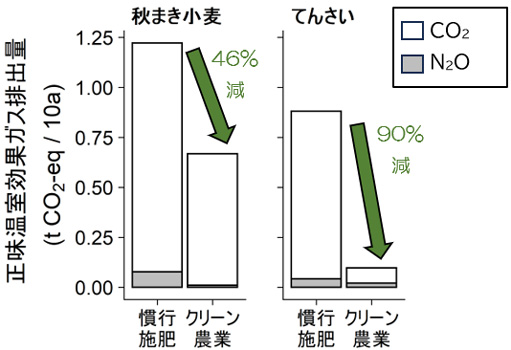

これを3年間続けてまとめたのが図1になります。慣行的に行われている肥料の与え方(慣行施肥)でもクリーン農業でも、最も多い温室効果ガスはCO2、次にN2Oでした。CH4の寄与は今回は1%未満でした。温室効果の程度は実はガスの種類によって変わり、図1は温室効果をCO2の重さに換算して示しています。N2Oの温室効果はCO2の265倍高いので、ごく少量でも無視できませんが、それでもCO2が主要な温室効果ガスとなりました。CO2は土壌に元々あった腐植や、与えた堆肥の一部が分解されて発生します。

の様子

温室効果ガス排出量を慣行施肥とクリーン農業で比較すると、慣行施肥よりもクリーン農業で低くなりました。温室効果ガス排出量の削減効果は秋まき小麦で46%減、てんさいでは90%減となりました。これは、次の2つの効果によって実現されました。

- もし堆肥として施用しなければ分解等によりCO2になってしまう有機物中の炭素が、クリーン農業では堆肥として与えることで大部分土壌中に残った。

- クリーン農業で化学肥料を3割減らしたので、N2O排出量が減った。

全道での試算

クリーン農業による温室効果ガス削減効果を全道で試算すると、どの程度の排出量削減になるでしょうか?現在、北海道が認証するクリーン農業の一つである「YES!clean」の登録集団が営農する畑作・露地野菜畑の面積は約3,800haにのぼります。図1の結果を踏まえると、温室効果ガスの年間の削減量はCO2に換算して約2万5千〜2万7千トンにのぼると試算されました。これは約4,700haの面積のカラマツ林が1年間に吸収するCO2に相当します。

これから

YES!cleanをはじめとするクリーン農業の温室効果ガス削減効果は、作物・野菜が栽培される農地と同等の面積の森林が吸収するCO2よりも大きな削減効果を持ちうることがわかりました。作物・野菜が栽培される農地と同等の面積の森林が吸収するCO2よりも大きな削減効果を持ちうることがわかりました。したがって、道民の皆さんが積極的にYES!clean農産物を購入し、登録面積が広がれば、CO2の削減効果はさらに大きくなります。YES!cleanの認証は図2が目印です。お近くのスーパー等でみかけましたら、ぜひお買い求めください。

(石倉 究 農業研究本部 十勝農業試験場 研究部)