温暖化2 温暖化の海で秋サケはどう泳ぐか?

はじめに

北海道を代表する魚の一つであるサケは、毎年秋になると生まれた川(母川)を目指して沿岸へと来遊します。近年は秋の沿岸水温が高くなることが多く、このような年にはサケの漁獲時期が遅れることや、沿岸で漁獲されずに河川に遡上するサケの割合が高くなることが知られています。では、沿岸水温が高い場合にはサケはどのような行動を取っているのでしょうか?沿岸の高水温がサケの遊泳行動に与える影響を調べるために、道総研水産研究本部さけます・内水面水産試験場が行った取り組みについて紹介します。

オホーツク海での標識放流調査

2017年から2021年の5か年において、8月下旬に稚内水産試験場の試験調査船北洋丸によりサケの標識放流調査(魚に目印をつけて放流する調査)を行いました。オホーツク海の沖合(距岸(岸からの距離)約60~90km)で夜間にサケを釣り、水温と水深を記録できるアーカイバルタグを取り付けて放流しました。アーカイバルタグは30秒間隔で水温と水深を記録するように設定しました。放流後、沿岸の定置網や河川の捕獲場で再度捕獲(再捕)された個体のタグに記録された遊泳水深と経験水温を解析し、沿岸水温との関係を検証しました。

調査時期の沿岸水温

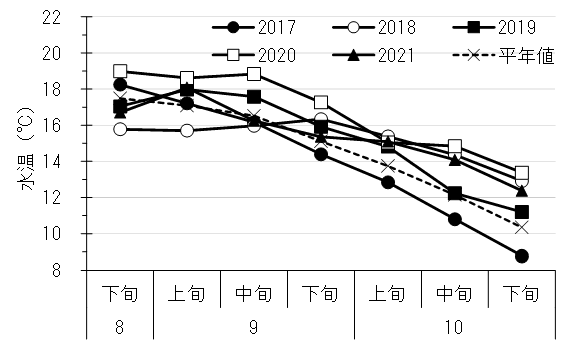

札幌管区気象台が提供する海面水温情報より、網走地方沿岸における各調査年の8月下旬から10月下旬の旬平均水温と1987年から2016年までの30年の平均値を図1にそれぞれ示しました。このうち、2020年は過去30年平均と比較し、8月下旬から2℃前後高く推移しており、調査を行った5か年の中で最も高水温であったことが分かります。

標識魚の遊泳水深と経験水温

5か年の調査で合計94尾のサケを標識放流し、30尾が再捕されました。標識魚のうち84%がオホーツク海沿岸、7%が日本海沿岸、3%が根室海峡沿岸、その他にサハリンや秋田県でも再捕されました。

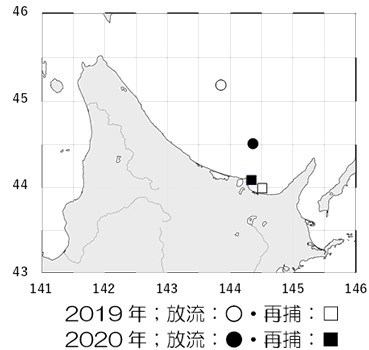

5か年の中で最も水温が高く推移した2020年と、対照として前年の2019年に再捕されたそれぞれ1個体について、アーカイバルタグから得られたサケの遊泳水深と経験水温を比較しました(図3および図4)。また、図2には両個体の放流地点と再捕場所を示しました。

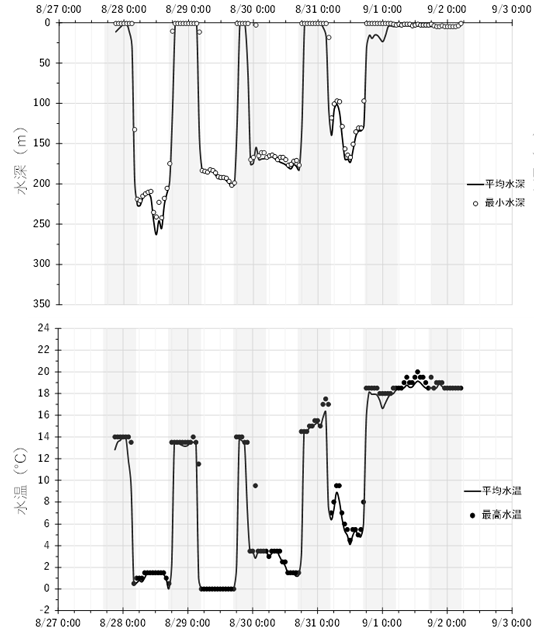

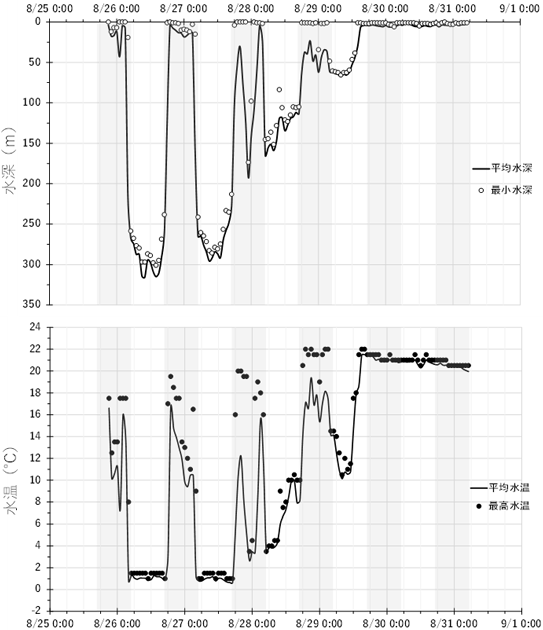

図3には2019年8月27日に紋別沖の距岸90kmの地点で放流し、9月2日に網走沿岸の定置網で再捕された個体の遊泳水深と経験水温を示します。図4には2020年8月25日に網走沖の距岸50kmの地点で放流し、8月31日に網走沿岸の定置網で再捕された個体のデータを示します。上段の遊泳水深のグラフでは1時間毎の平均値(線)に加え、この時間内に遊泳した最も浅い水深(白丸)を示します。下段の経験水温のグラフでは1時間毎の平均値(線)に加え、この時間内において経験した最も高い水温(黒丸)を示します。

2019年の個体は、遊泳水深の変化から放流日の5日後(9月1日未明)には定置網に入網していたと推測されます。また、2020年の個体は、放流から4日後の8月29日の夜間には定置網に入網していたと推測されます。遊泳水深のグラフから、両年ともに、サケは日中には深い水深帯に滞在し、夜間には表層に向けて浮上する周期的な鉛直移動を行っていることが分かりました。2019年の個体は、平均水深と最小水深がほぼ同じ値であることから、夜間は安定して表層を遊泳していたと推測されます。一方で2020年の個体は、夜間では最小水深は表層近くにありながら、平均水深は表層より深い水深帯にあり、断続的に上下動を繰り返したと考えられます。経験水温については、2019年の個体では平均水温と最高水温は概ね一致し、入網した後に20℃近い水温を経験していました。2020年の個体では、入網前の夜間の平均水温は20℃未満ですが、最高水温は20℃を超えることもありました。これらのことから、沿岸へと来遊してきたサケは夜間には表層に分布しますが、沿岸水温が高い場合には表層を避けて水温の低い水深に分布すると推測されました。

今後の取組み

本研究の結果から、来遊時期のサケは基本的には昼間は深く冷たい水深帯に、夜間には表層に滞在するという周期的な鉛直移動を繰り返しながら沿岸に来遊するものと推測されました。ただし、表層が20℃を超えるような高水温の場合、これを避けるために、夜間の表層での滞在時間を短くするような、通常とは異なる行動を示すことが示唆されました。サケが日中に水温の低い深い水深帯で過ごすのは、代謝を抑えてエネルギーの消耗を抑えるためと考えられています。サケが母川に帰るためには海流や太陽、地磁気、嗅覚等を利用する説が考えられています。今回の調査でみられた来遊時期のサケの鉛直移動が母川探索のために必要な行動であるならば、2020年のように水温が高い年は、来遊経路や母川探索に何らかの変化を及ぼすかもしれません。

毎年、北海道では人工ふ化によって約10億尾のサケ稚魚を放流してきましたが、近年は来遊数が大きく減少し、地区によっては稚魚を放流するのに必要な数の親魚が確保できない場合もあります。そのような場合は沿岸の定置網による漁獲を制限する等、親魚の河川遡上を促す対策をとることとしています。期間が限定される秋サケ漁において、漁期を短縮することは、漁業者にとって苦渋の判断となります。より効率的な親魚確保の方法を提案するためにも、今後もサケの河川遡上までの行動と環境の関係について、時期や海域での特性など詳細な研究に取り組んでいきたいと考えています。

(實吉 隼人 水産研究本部 さけます・内水面水産試験場 道東センター)