温暖化3 環境変動に対応したコンブ養殖技術の開発

はじめに

昆布(コンブ)は日本の食文化の根幹をなす伝統的食材のひとつで、煮物や佃煮、鍋料理、おにぎりの具材など、様々な料理に利用されています。また、旨味成分のグルタミン酸を豊富に含むため、昆布出汁は和食の味を支える重要な役割を果たしています。

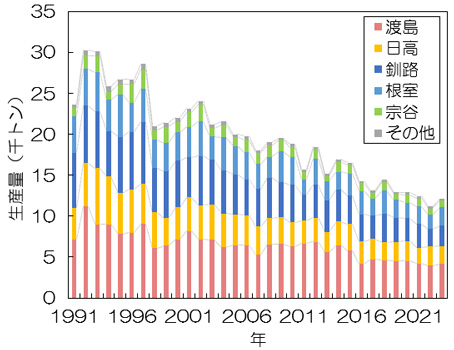

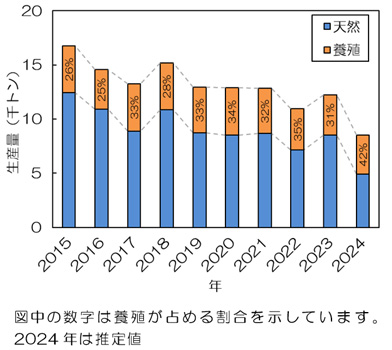

農林水産省の海面漁業生産統計調査によると、2022年の北海道におけるコンブ類の生産量は、日本国内の約90%を占めています。北海道のコンブ類の生産額はホタテガイやサケ類に次いで3位と大きく、2023年における生産額は205億円であり、北海道の水産物生産額全体の約7.0%を占めています。コンブ漁業は北海道沿岸の各地で営まれており、多くの沿岸漁業者にとって重要な収入源となっています(写真1)。このように北海道では昆布は単に食材にとどまらず、地域経済を支える重要な水産資源です。しかしながら、生産量は年々減少しており、1990年代前半には多い年で30,000トン以上に達していましたが、2016年には15,000トンに半減し、2024年には9,000トンを下回ると予想されています(図1)。天然コンブの減産が著しい一方で、養殖による生産量が全体の約3~4割を占めるまでになり(図2)、コンブ類の安定した生産や原料供給において重要な役割を果たしています。

写真1 北海道におけるコンブ漁業 写真の提供元:宗谷地区水産技術普及指導所礼文支所

コンブ養殖について

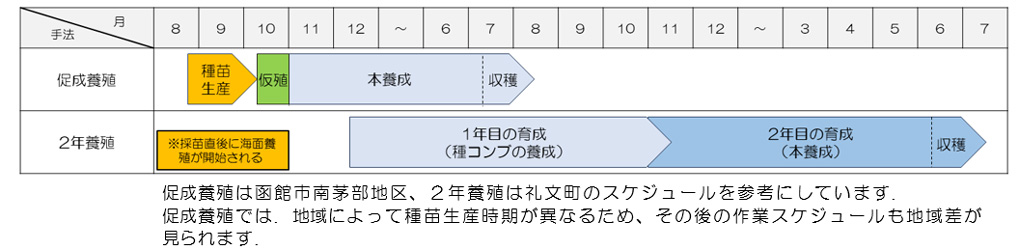

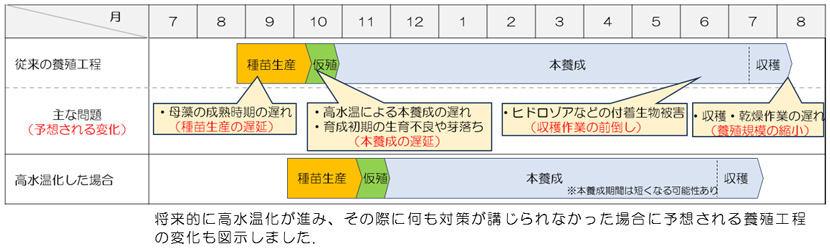

近年の天然コンブの減産を受け、コンブ養殖への関心が高まっています。コンブ類の養殖手法は、大きく分けると促成養殖と2年養殖があります(図3)。促成養殖とは約1年間で天然に匹敵する品質の個体を養殖する手法であり、特に道南海域では広く採用され、マコンブやミツイシコンブなどが養殖されています。一方、2年養殖はその名のとおり、約2年間かけて育成する手法であり、その収穫物は促成養殖に比べてより2年目の天然コンブに近い品質となります。現在、函館市の南茅部地区ではマコンブやガゴメコンブ、道北海域の利尻島や礼文島ではリシリコンブ、道東の羅臼町ではオニコンブが養殖されています。これらの養殖技術はいずれも1960年代に開発されましたが、その後は大きな改良はなされていませんでした。そのため、近年顕著となった海洋環境の変化に伴い、様々な問題が生じはじめています。生産現場からは養殖技術の改良が求められており、環境変化に対応した養殖技術の開発が急務となっています。今回は、特に道南海域の促成養殖で発生している問題やその対応について紹介します。

道南海域の促成養殖において発生している主な問題

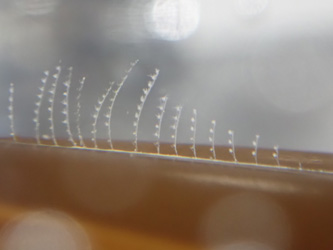

・母藻の成熟時期の遅れ

近年は種苗生産の時期になっても母藻の子嚢斑※1(写真2)が発達せず、採苗不良が発生する頻度が高まっています。特に2023年は子嚢斑の形成が著しく遅れ、採苗が約1ヶ月遅延する地域が見られるなど、深刻な問題に発展しました。採苗不良によって本養成作業が遅れると、養殖個体の育成期間を十分に確保できなくなるため、収量の減少や品質の低下につながります。

※1 子嚢斑:コンブ類の生殖器官で、葉状部の表面に形成されます。子嚢斑からは遊泳能力を持つ胞子(遊走子)が放出されます。コンブ類の生活史については、水産研究本部の広報誌でマコンブを例に説明していますので参照ください。https://www.hro.or.jp/upload/41186/dayori961konbu.pdf

・ヒドロゾアの付着

ヒドロゾアとはイソギンチャクやサンゴなどと同じ刺胞動物の一種です。渡島半島南部の津軽海峡に面した函館市戸井地区以西の地域では、6月頃からヒドロゾアの一種であるモハネガヤやエダフトオベリアなどのヒドロゾアが養殖コンブに付着しはじめます(写真3)。モハネガヤはコンブ表面に強固に付着するため、除去するためには多大な時間と労力を要し、生産効率が著しく損なわれます。

将来的に高水温化が進めば、母藻の成熟時期の遅れやヒドロゾアの付着被害は激化することが予想され、養殖工程を変更せざるを得ない状況になると考えられます(図4)。現在、道総研ではこうした問題を解決し、環境変化に対応した養殖技術の開発に取り組んでいます。以下では、母藻の成熟時期の変化への対策として実用化されている成熟誘導技術と、ヒドロゾア付着問題への対策として検討している早熟株の開発について説明します。

成熟誘導技術の開発

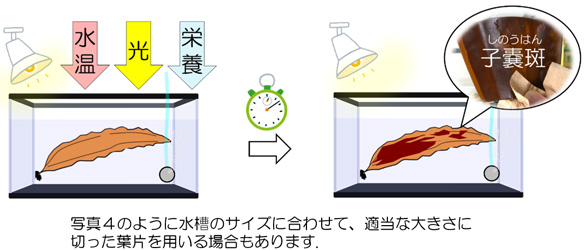

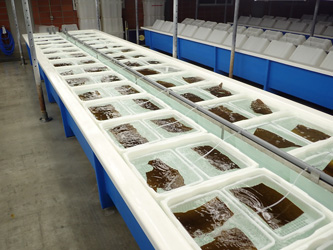

コンブ類の成熟誘導とは、水温や光などの環境が制御された室内の水槽中で未成熟な個体を培養することで子囊斑の形成を促す操作です(図5)。函館水産試験場は2014 年からマコンブ、2017年からガゴメコンブについて成熟誘導技術の開発に取組みました。さらに技術を実用化するため、2019年に南かやべ漁業協同組合が所有する種苗センターにて大規模な成熟誘導試験を実施しました(写真4)。この試験ではガゴメコンブを使用し、6月下旬から8月中旬までの約1ヶ月半の成熟誘導で、母藻として使用可能な程度の子嚢斑が形成されました。本試験を通して、成熟誘導は生産現場でも実施可能であることが確認されました。

成熟誘導試験の様子

現在では南かやべ漁協や戸井漁協でこの成熟誘導技術が活用されるなど、普及が進んでいます。成熟誘導により、種苗生産の時期が調整可能となり、将来的に母藻の成熟時期が変化したとしても、従来どおりのスケジュールで種苗生産を実施できるようになりました。また、ガゴメコンブについては本技術を活用することで早期種苗生産が可能となり、促成養殖技術の開発につながりました。ガゴメコンブは資源が著しく減少しており、採苗に必要な2年目以上の母藻を確保することが困難な状況となっています。本技術を利用すると、1年目の個体あるいは養殖個体でも母藻として利用できるので、今後はガゴメコンブの母藻確保や資源管理にも大きく貢献すると考えられます。ところで、将来的に高水温化が進んだ場合、成熟誘導によって従来どおりの時期に種苗生産できたとしても、種苗を仮殖する時期に養殖漁場の水温が低下しなければ、結局海面養殖の開始時期は遅れてしまうことが懸念されます。この問題については具体的な対策を提案できるよう、別途培養や養殖試験に取組み、技術開発を進めています。今後、生産現場に技術を導入した際に発生するコストなどを試算し、実用化の可能性を検証する予定です。

ヒドロゾア付着問題への対策

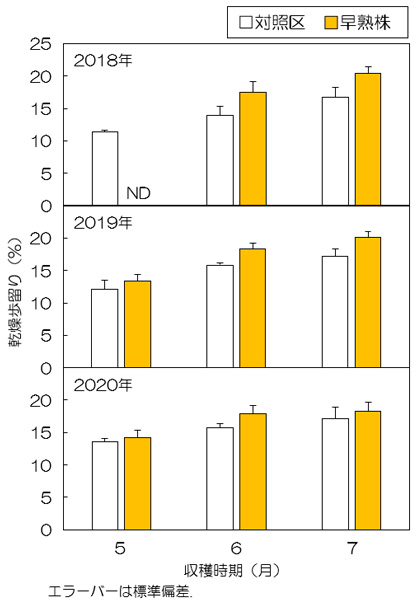

ヒドロゾアの一種であるモハネガヤについては、発生状況の調査や飼育試験などが行われていますが、いまのところ有効な対策は見出されておりません。函館水産試験場は2018年から2020年にかけて、早期に実入りする特徴を持つマコンブ(以下、「早熟株」)を利用することで、モハネガヤが付着する前に早期収穫が可能かどうかを検証しています。2017年に函館市小安町沖で採集したマコンブから得られた種苗を用いて養殖試験を行ったところ、2018年6月から乾燥歩留まりが高まり、7月には乾燥歩留まりが約20%まで増加し、早熟株である可能性が見出されました。翌年以降は、この養殖個体を母藻に使用して種苗生産(以下、「継代」)し、養殖試験を繰り返しました。養殖個体は5~7月に採集して乾燥歩留まりを測定しました。

試験の結果、早熟株の各月における乾燥歩留まりは、一般に養殖される株(対照区)に比べて高く推移し、早熟株は6月には対照区の7月並みの値になることが明らかとなりました(図6)。乾燥歩留まりの値を見る限りでは、早熟株は1ヶ月程度早く収穫することが可能なので、付着生物問題の対策になり得ると考えられました。この試験で、何世代にもわたり早熟株の選抜を重ねることなく、単に母藻の選定によって短期間のうちに早熟株を確立できたことは、将来的に育種学的研究に取り組むうえで重要な知見となると考えています。なお、モハネガヤの付着は、道南海域だけではなく道北海域などでも同様に問題となっています。稚内水産試験場では早熟株を探索し、継代することでリシリコンブの養殖においても同様の対策が適用可能かを検証しています。

将来に向けて

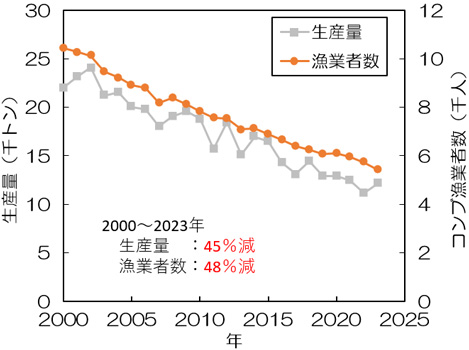

将来的に高水温化をはじめとした環境変化が進めば、従来どおりの養殖を継続することは、一層難しくなると考えられます。成熟誘導技術については、既に生産現場に技術普及が進んでいますが、その他の技術についても早急な実用化を目指しています。今回は海洋環境の変化がコンブ養殖に及ぼす影響について紹介しましたが、コンブ漁業では漁業者数の減少や高齢化、後継者不足も深刻な問題となっています。一般社団法人北海道水産物検査協会の調査によると、道内のコンブ漁業就業者数は2000年には10,424人でしたが、2023年には5,419人となっており、この間に45%も減少しています(図7)。コンブ類の生産量も同様に推移していることから、漁業者数の減少もまた主要な減産要因のひとつであると考えられます。コンブ漁業の持続と発展には、養殖技術の向上だけではなく、作業の省力化や後継者の育成など担い手の確保も喫緊の課題として考える必要がありそうです。解決すべき問題は山積していますが、コンブ漁業の振興に貢献できるよう引き続き研究を進めていきたいと考えています。

(前田高志 水産研究本部 稚内水産試験場 調査研究部)