温暖化4 道産木材で高層の木造ビルができる?!

はじめに

現在、都市部でも大規模建築物の木造化が積極的に進められており、2026年には国内最高層となる地上18階建て(高さ84m)の木造ビル1)が東京都内で完成します(図1)。

このような建物では、下層部分まで木造にしようとすると、柱断面が2×2mにもなり、国内最大級のプレス機で集成材の製造可能サイズを超えるため、全層木造化ができません。また、巨大な柱によって利用可能なスペースが制限され、建物としての価値も下がってしまいます。そこで、国内で先導的に高層木造建築に取り組んでいる株式会社竹中工務店と林産試験場では、軽くて軟らかいスギやトドマツを高強度化できる圧密技術に着目し、高層木造を実現するための高強度な柱部材の開発を進めています。

圧密材の物性評価

トドマツやスギの製材を用いて圧密材を試作しました。厚さ48㎜の製材を、圧縮率50%(厚さの比率)で加熱圧密し、厚さ24㎜の圧密材を製作しました(写真1)。

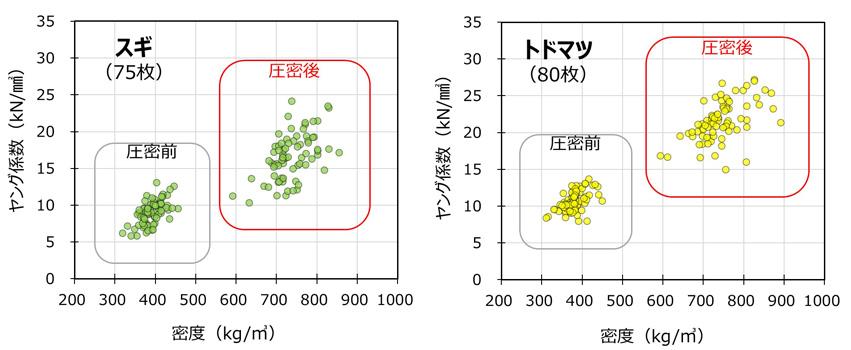

圧密する前後の板材の密度と打撃ヤング係数※を測定しました(図2)。スギもトドマツも密度はほぼ2倍になりましたが、ヤング係数の増加率はスギよりもトドマツの方が高くなりました。トドマツは軟らかい部分が多く含まれるためにつぶれやすく、スギよりも圧密効果が高くなる可能性が示されました。

圧密集成材の強度性能

次に、トドマツやスギの圧密材を用いて集成材を試作しました。構造用接着剤を用いて8枚を積層接着し、断面寸法を幅85㎜×厚さ120㎜に仕上げて、各種強度試験を行いました(写真2)。

圧密していない木材を積層接着した通常の集成材と圧密材を使用した集成材(圧密集成材)の比較を表1に示します。曲げヤング係数や圧縮強さは、スギ、トドマツともに圧密しないものと比べて、1.5倍以上に向上しています。さらに、柱部材として最も重要な圧縮ヤング係数に着目すると、圧密スギで15.0kN/mm2、圧密トドマツで21.6kN/mm2となりました。圧密スギでは強度の高い外国産材を上回ること、圧密トドマツでは従来にない高強度部材となる可能性が示されました。

| 密度 | 曲げヤング係数 | 圧縮ヤング係数 | 圧縮強さ | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| kg/m3 | 比 | kN/mm2 | 比 | kN/mm2 | 比 | N/mm2 | 比 | |

| スギ | 398 | 1.00 | 8.9 | 1.00 | 8.5 | 1.00 | 37.2 | 1.00 |

| 圧密スギ | 694 | 1.74 | 13.2 | 1.48 | 15.0 | 1.78 | 58.7 | 1.58 |

| トドマツ | 395 | 1.00 | 10.6 | 1.00 | 11.4 | 1.00 | 35.3 | 1.00 |

| 圧密トドマツ | 716 | 1.81 | 17.9 | 1.69 | 21.6 | 1.90 | 56.4 | 1.60 |

将来に向けて

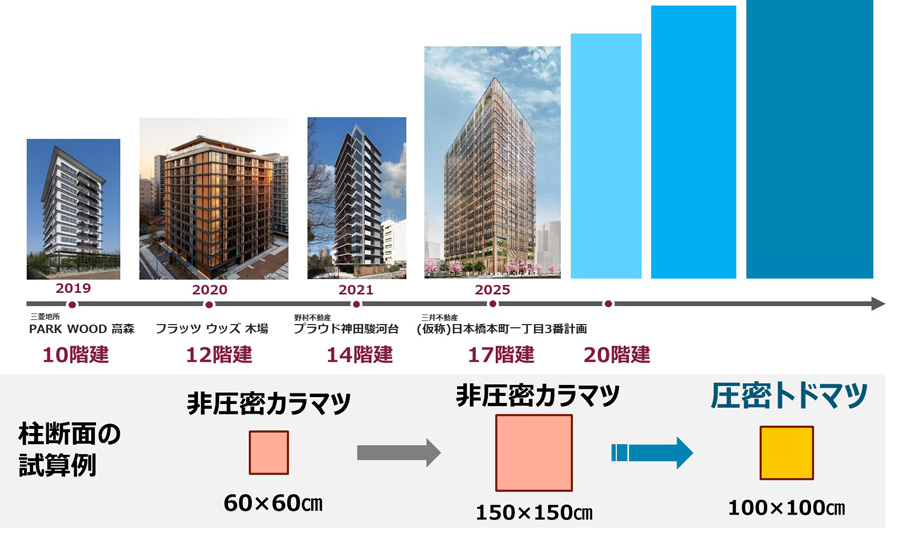

圧密集成材を柱部材として想定した場合の将来的な普及シナリオを図3に示します。現在、20階建クラスの超高層木造ビルの検討が始まっていますが、全層を木造にしようとすると、従来の木材では大きな柱断面が必要となります。これまでの研究から、圧密集成材なら柱部材の断面積を大幅に減らすことが可能となり、全層を木造化でき、鉄骨や鉄筋コンクリート造に代替できる可能性も高まります。

道産木産材の新たな需要創出と高付加価値化、都市木造の推進へ向けて、建築材料としての実用化のための技術開発とデータ整備を進めていきます。

ヤング係数※:材料のもつ固有のかたさ(変形のしにくさ)を表す値で、数字が大きいほど「かたく、変形しにくい」ことを示します。測定する項目によって打撃ヤング係数、曲げヤング係数、圧縮ヤング係数などがあります。

参考資料

1) 三井不動産:2024年1月11日プレスリリース, https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/news/2024/0111_01/

(大橋義徳 森林研究本部 林産試験場 技術部)