エネルギー1 無加温パイプハウスを用いた野菜の周年生産技術

はじめに

北海道の農業といえば、お米、小麦や畜産が有名ですが、野菜も全国一の生産量です。野菜の主な栽培期間は春~秋が中心となっており、北海道から道外や海外に向けてたくさんの野菜が出荷されています。

しかし冬の期間になりますと、寒さや雪のために暖房コストが高く、野菜はほとんど栽培が行われていません。そのため、冬になると逆に道外から野菜を仕入れることになり、野菜価格が上昇します。近年では、いわゆる2024年問題によって運賃が上昇するだけでなく物流が滞りがちとなり、販売される野菜も輸送中に品質が低下するといったことが問題となっています。消費者からは地場産の生鮮野菜の供給が求められています。

道総研の取組について

そういった状況下で、道総研の農業試験場では冬の北海道で暖房を使わない野菜の栽培試験を行いました。その結果、冬の朝方にハウスの中が氷点下まで下がると野菜も写真1のように凍ってしまいますが、日中気温が上がると、凍った野菜がとけてもとの姿に戻り枯れないことが分かりました(写真2)。

試験を重ねて、12月~2月の冬場でもいくつかの葉菜類が栽培できることがわかり、リーフレタスやこまつな等について栽培法が確立されました。

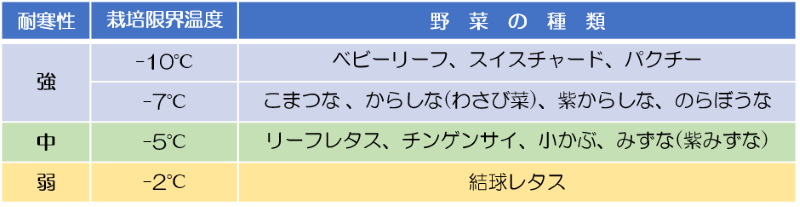

各野菜の耐寒性

厳寒期に野菜を栽培するため、いろいろな野菜の耐寒性を明らかにしました(表)。

極端な低温にあたってしまうと、葉先の枯れ込みが生じたり、玉(結球)レタスでは内部まで凍結するといった障害が発生し、商品価値がなくなってしまいます。

障害が発生しない限界温度は野菜の種類によって異なっており、以前から寒さに強いと言われていたほうれんそうの仲間であるスイスチャードや、パクチーなどが「-10℃」でも寒さに耐える一方、結球レタスは「-2℃前後」で障害が発生しました。多くの種類で「概ね-5℃」の寒さに一時的にあたる程度であれば、新しい葉に障害の発生はほとんど見られず、栽培が可能であることがわかりました。

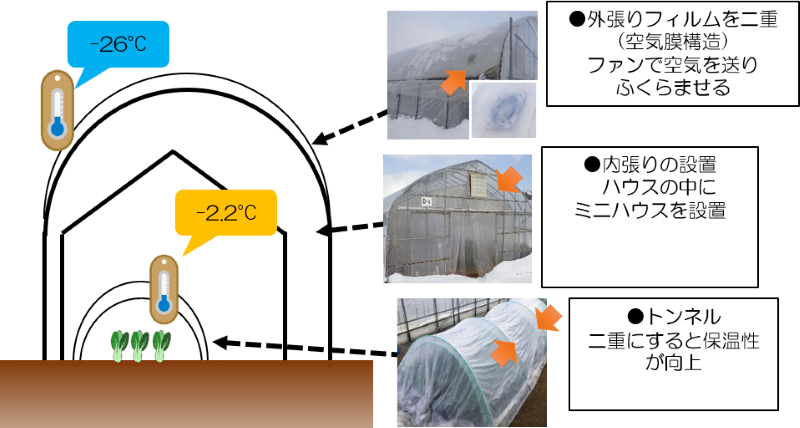

地域の気候に合わせたパイプハウスの装備

低温による障害を発生させないためには、パイプハウス内の保温装備を充実させる必要があります。一般的なパイプハウスだと夏作は外側に一重のフィルムを張るのみですが、冬の栽培ではパイプハウスの中に内張りと言われるミニハウスを設置したり、外張りを二重構造にしてその隙間にファンで空気を送り込んで空気層を作る装備が必要になります。その他の保温装備として、作物周辺にトンネル状にフィルムを設置するタイプがありますが、こちらもトンネルを二重にすることで保温性がさらに向上します(図)。

このようにハウスを5層フィルム構造にすることにより、道北地域など外気温が-25℃以下となる地域でも植物体周辺は-5℃以上を維持することができ、暖房を使わずに野菜栽培が可能です。

これから

冬季無加温での野菜栽培は、積雪によるハウスの倒壊を防ぐため、パイプハウス周囲の除雪が必要となりますが、北海道の寒さを生かした特色ある野菜はとても需要が高く、通年での雇用拡大や地産地消の広がりなど、今後が期待される技術です。

詳しくは、道総研がWEBで公開している「葉菜類冬どり栽培マニュアル」をご覧下さい。

https://www.hro.or.jp/upload/21777/A320_fuyudorisaibai.pdf

また、ハウスの保温装備と耐雪強度については道総研北方建築総合研究所が作成した

ハウス保温装備マップ(PDF)

https://www.hro.or.jp/upload/21778/A321_hoonmap.pdf

ハウス耐雪強度マップ(PDF)

https://www.hro.or.jp/upload/21779/A322_taisetsumap.pdf

を参考にしてください。

(野田 智昭 農業研究本部 上川農業試験場 研究部)