エネルギー2 木を燃やすなら水を抜け~木材を高品質な燃料として使うために~

はじめに

最近、温暖化などの地球環境問題の深刻化により、石油などの化石資源由来のエネルギーに代わり、太陽光や風力、地熱、バイオマスなどいわゆる再生可能エネルギーの利用が拡大しています。2024年7月4日付けの北海道新聞デジタルの記事1)によると、北海道内の発電電力量に占める再生可能エネルギーの割合は、2023年度で既に、政府が決めた2030年時点での目標を上回り、40%を超えて過去最高となったそうです。北海道は再生可能エネルギーの宝庫であると言え、中でもバイオマスを使った発電は、道内の発電量の6.6%を占めています。

代表的なバイオマス資源である木材は、適切に管理されていればカーボンニュートラルなエネルギー源であり、北海道の統計によると、木材チップやペレットなどの木質バイオマスを燃料とした発電施設や熱利用施設は、2023年度末現在184施設が稼働し、木質バイオマスのエネルギー利用量は189万m3と、最近10年間で倍以上増加しています2)。

こうしたことからも、北海道の豊富な森林資源を背景に、木質バイオマスの利用は、各自治体でも取り組みやすい地球温暖化対策の一つとして、今後も拡大するものと考えられます(写真1、写真2)

木材の燃料品質を上げるには~水を抜こう~

さて木材を燃料として使うには注意しなければいけない点がいくつかあります。その一つは、切った直後の木材の半分以上は水であるということです。文献によると、木材の外周部にある辺材といわれる部分には、カラマツで59.1%、トドマツで67.9%の水が含まれています3)。

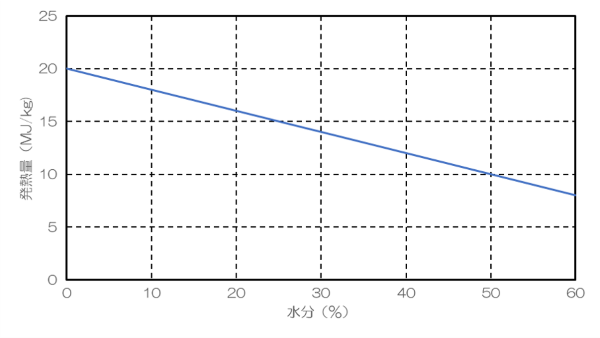

水分が多い木材を燃料にすると、木材が持っているエネルギーの一部が水の蒸発に使われてしまいますので、エネルギーを無駄にしてしまいます。実際、乾いている木材を燃やすと1kgあたり20MJ程度の熱が発生しますが、50%の水を含んでいる(例えば重さ1kgの木材に500gの水が含まれているということ)とほぼ半分の1kgあたり10MJ程度の熱しか発生しません(図1)。また、25℃の水の蒸発熱は1kgあたり2.4MJ程度で、その分のエネルギーも使われてしまいますので、さらに使える熱量が減ります。

これでは、木材を燃料として使う利点が著しく損なわれてしまいますので、乾燥によって木材から水を抜く必要があります。また、化石エネルギーを使った乾燥ではなく、極力エネルギーもコストもかけない乾燥方法が望まれます。

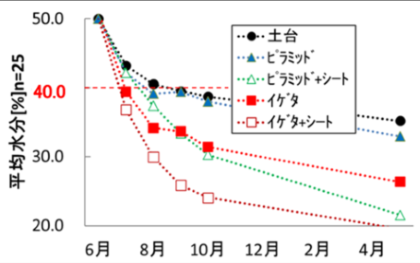

となると、太陽のエネルギーを使う天然乾燥が、有効な方法として考えられます。実際に丸太の積み方などを工夫して配置し、天然乾燥した丸太の水分経過を測定した結果を紹介します4)。概ね3ヶ月以上の天然乾燥で、チップボイラーに適している40%程度にまで水分を下げることが可能で、丸太の積み方によってはかなり水分が低下することも分かります(写真3,図2)。大型発電所向けのボイラーでは、たくさんの木材を使いますので、ある程度の広さを確保した場所(土場)に木材を保管して天然乾燥して、水分を少なくしてからチップ化して燃料として用いるのが一般的です(写真4)。

※土台:ビラミッド型に積んだ際、地面と接する土台部分の丸太

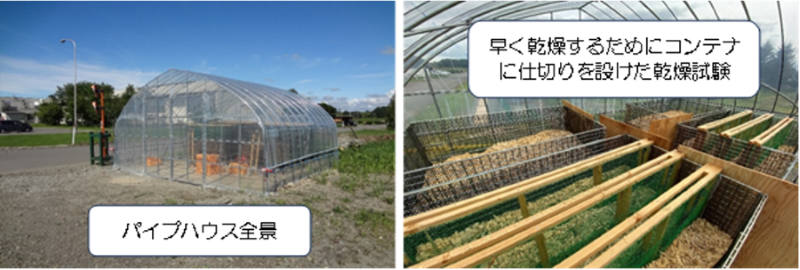

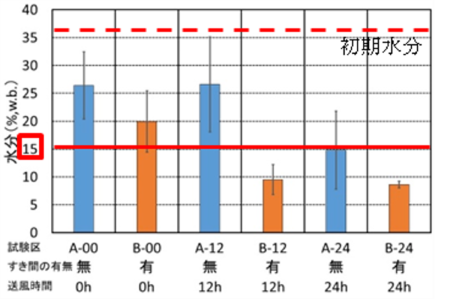

胆振東部地震でのブラックアウトの経験から、最近では、災害時でも稼働でき、熱と電気の両方を利用できる、熱分解ガス化方式を利用した熱電併給型のバイオマス発電施設の導入事例が見られるようになってきました。この方式の場合、木材チップ燃料の水分は、15%以下まで乾燥させる必要があります。そこで、天然乾燥を基本とし、極力化石エネルギーを使わずに15%以下まで乾燥させる方法を検討しました5)。具体的には、仕切りを設けた農業用コンテナにチップを入れて、そのコンテナをパイプハウス内に保管して乾燥させる方法です。コンテナの間隔を開け、さらにコンテナ内の仕切りで空気の通り道をつくることにより、チップを山積みしている場合と比べて、外気に触れる面積が多くなりますので、木材チップの乾燥が進みます。また、パイプハウスの中に設置することにより太陽からのエネルギーも有効に利用できます。最低限の送風をすることにより、2週間程度で15%まで低コストで乾燥させることができました。(写真5、図3)

これから

木材の利用については、切った直後の木材をいきなり燃料として用いるのではなく、建築材などの資材を製造するときに出てくる、樹皮や端材、おが粉などの廃材や、間伐材や河川支障木などの、材料としては使いづらい木材を燃料として使っていくのが好ましいと考えています。また、燃料として使う場合は上手に水分を抜いて、品質の高い燃料として利用する必要があります。このような木材の使い方と木材を余すことなく利用することによって、カーボンニュートラルの実現に貢献できると考えています。

参考資料

1)「北海道内の再エネ比率40%超 23年度 送電網や蓄電池に課題」北海道新聞デジタル、2024年7月4日

2)北海道水産林務部林業木材課:木質バイオマスエネルギーの利用状況(2024年12月10日閲覧)

https://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/rrm/03_biomass/energy.html

3)矢沢亀吉:木材学会誌、6(4)170-174(1960)

4)山田敦:林産試だより2024年7月号、p2

5)西宮耕栄:林産試だより2021年7月号、p6

(西宮耕栄 森林研究本部 林産試験場 利用部)