エネルギー3 建設地の微気候デザイン*を可能にするメッシュ気象データ

はじめに

建物における暖房や冷房などに使用するエネルギー消費削減のためには、建設地の日射、外部風などの自然エネルギーを活用することが重要です。夏の風通しや冬の日射取得のための開口部の設計など、自然エネルギーを活用した建物の設計に使用されている気象データとして、気象庁の気象観測データ(アメダス)があります。しかし、観測地点は約21km間隔で設置されているため、標高差が大きい地域などでは最寄りの観測地点と気象条件が大きく異なる場合もあります。

メッシュ気象データの構築

そこで、道総研建築研究本部では、気象庁が計算、公開している約5km間隔の数値予報モデル(MSM)に基づいて、標高による補正や距離による空間補間などを行い、約1km間隔で気象データを推計する方法を構築しました。さらに、日本全域を対象として、2011年から2020年の10年間について、気温、絶対湿度、日射量、風速、風向などの毎時の気象データを作成しました。現在、このデータを活用して、民間企業が任意の地点の気象データを取得できるサービス(無償)を提供しています。(図1)。

https://climate.archlab.jp/より引用

気象メッシュデータの活用

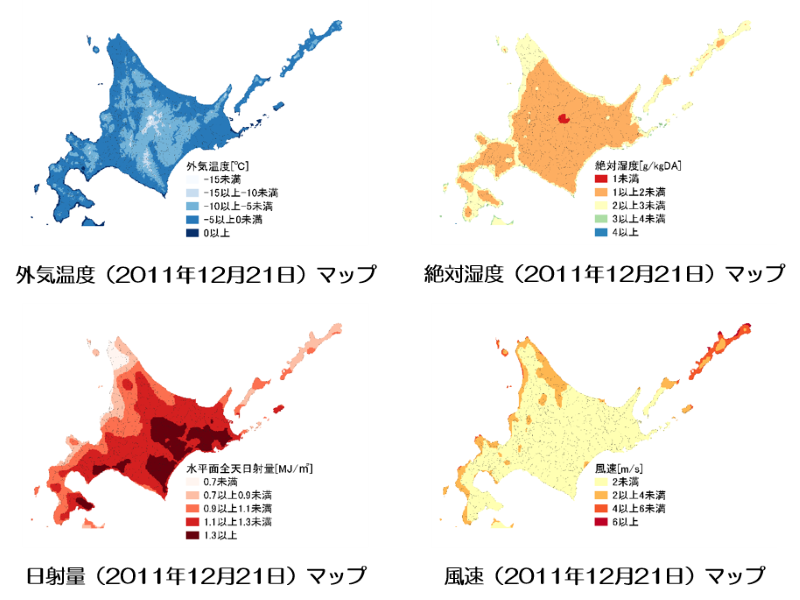

2011年12月21日の1kmメッシュの気象データをマップにした例を示します。このようにマップ化すると、冬に内陸の気温が低い、太平洋側の日射量が多い、日本海沿いの風速が大きいなど、地域の気象特性が良くわかります(図2)。

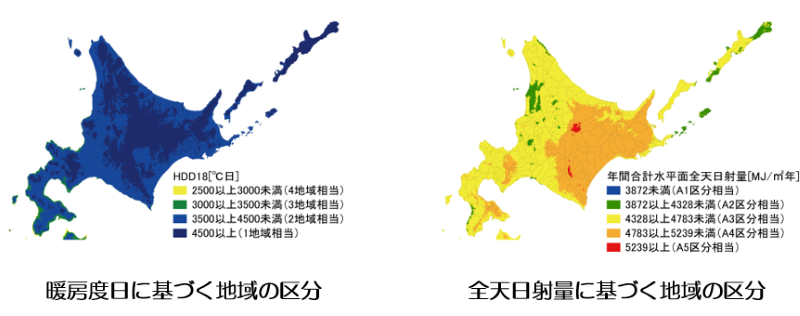

10年間という期間のデータを統計処理して使うこともできます。10年間のデータから、暖房エネルギー消費量に関わりの深い指標である暖房度日HDD18℃・日(日平均外気温度18℃以下の日の18℃と日平均外気温度との差の積算)と、年間合計水平面全天日射量による地域区分を作成しました。図3から内陸部での暖房度日が大きく、道東での日射量が多いことがわかります。この計算結果は、令和2年に見直された、建築物省エネルギー法(省エネ基準)の外皮性能(断熱性能)や一次エネルギー消費量の基準値の地域区分に反映されています。

これから

公開している気象データは誰でも使えますので、ぜひ、建設地の住所を入力して、ピンポイントの気象データを入手し、建物の設計に活用してください。

今後、道総研建築研究本部では、気象データを活用して、公共施設等のZEB(ゼロ・エネルギー・ビルディング)化の設計支援や、暖冷房空調設備等の効率的な運用方法の提案など行っていきます。

*微気候デザインとは、建物および建物周りの日射や風などの自然の力を利用しながら、夏の日射を遮り冬の日差しを取り込む、通風(風通し)など、夏涼しく冬暖かく暮らす工夫をすること。

引用資料

1)飯泉元気:建設地の微気候を検討可能なメッシュ気象データの構築、センターリポート第219号、pp.2-5、一般財団法人北海道建築指導センター、2022.1.1

(村田さやか 建築研究本部 北方建築総合研究所 建築研究部)