自然環境1 LEDの光で害虫を防ぐ

はじめに

近頃はスーパーなどで「有機栽培」の文字を目にする機会が増えたと感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。有機栽培とは化学農薬や化学肥料に頼らず環境への負荷をできるだけ減らした栽培方法のことです。安心して食べられる食品を購入したいという消費者の声の高まりもあり、北海道でも有機栽培に取り組む生産者が増えています。

害虫とのたたかい

ところで、作物を育てていると必ずと言っていいほど害虫が発生します。例えばスイートコーンでは、実の部分を「オオタバコガ」というガの幼虫などが食べてしまいますし、大豆では、さやの中に「マメシンクイガ」というガの幼虫が潜り込んで、豆をかじってしまいます(写真1)。化学農薬を使用しない有機栽培では、このような害虫を防ぐ方法がないことが多いので、せっかく育てた作物のほとんどが損なわれてしまうこともあります。

左:スイートコーンを加害するオオタバコガの幼虫

中:マメシンクイガ幼虫

右:大豆の被害

光で害虫を防ぐ?

夜、街灯にいろいろな虫が集まるのを見かけたことがありますか。最近の街灯は改良されているので昔ほどではないですが、それでも、虫が明かりをめがけて飛んでくるのは誰もが一度は目にしたことがある光景ではないかと思います。このような性質を利用した「誘引」は古くから害虫を防ぐ手段として使われてきましたが、実は光に対する昆虫の反応は「誘引」だけではありません。「誘引」とは逆に光を嫌う「忌避」や、光によって動けなくなる「明順応」など、種によって示す反応は様々です(図1)。また、人間でも寝る前にスマートフォンを使ったら一日のリズムが乱れて寝付きが悪くなると聞いたことがあるかもしれませんが、昆虫でも同様に、夜間の光照射により行動リズムが乱れ繁殖行動などが妨げられる「概日時計攪乱」が報告されています。近年、新しい光源として LED が開発されたこともあり、害虫の光に対する反応を上手く利用した光防除が、化学農薬散布に代わる防除法として注目を集めています。

(Shimoda and Honda (2013)を 参考に作成)

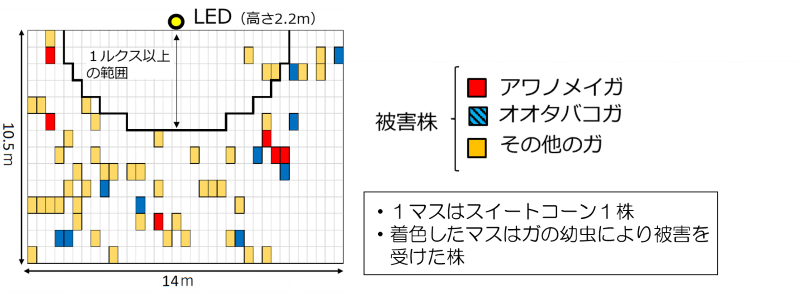

スイートコーンでは黄色の光を利用

前述したオオタバコガの成虫は夜行性のガで、夜に畑に飛んできて卵を産み付けます。成虫の飛来を妨げて産卵を防ぐことができれば幼虫による被害を減少させることが可能です。夜行性のガの成虫は明るい光の下では「明順応」により活動ができなくなってしまいます。そこで、オオタバコガ成虫の畑への入り込みを防ぐために、これらの活動が最も抑制される黄色い光(570nm付近の波長)を用いて夜間にスイートコーンの畑を照らし防除効果を検討しました。LED照明1灯の効果が及ぶ範囲を調べたところ、作物上部の照度が1ルクス(夜の住宅街よりは暗く、満月の明かりよりはやや明るい程度)以上あった範囲で被害が抑制されました(図2)。複数のLEDを取り付けて畑全体をまんべんなく照らしたところ、光を照射しない場合と比べ被害株率を平均でおよそ60%減少させることができました。

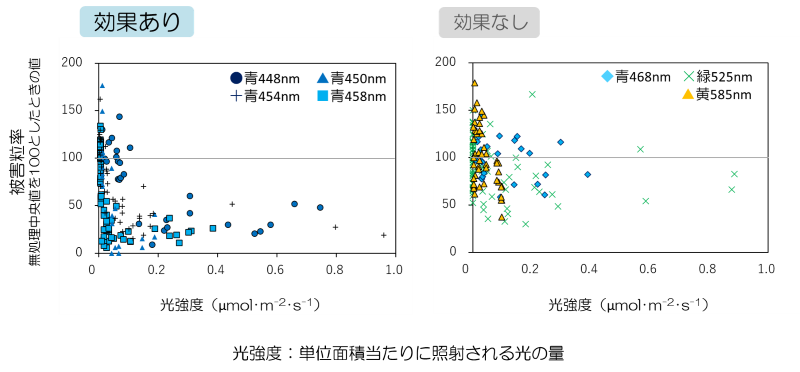

大豆では青色の光を利用

大豆の害虫マメシンクイガ成虫の行動を調査したところ、毎日夜になる直前に活発になる行動リズムを持つことが分かりました。そして、この正常な行動リズムは夜間に光を照射することで乱され(概日時計攪乱)、繁殖行動が妨げられることが明らかになりました。実際に大豆畑で夜間にLEDの光を照らしたところ、特に濃い青色の光(450nm付近の波長)で大豆の被害が少なくなりました。一方で、緑や黄色、薄い青の光では、光の強さを強くしてもほとんど効果が認められませんでした(図3)。注目したいのは、同じ青色でも濃い青色には効果があるのに、薄い青(468nmの波長)には効果がないという結果が得られたことです。人間の目にはそこまで違いがあるように感じられませんが、虫にとっては大きな違いのようです。また、明るさとしてはおよそ1ルクスの明るさが保たれている場所であれば十分な効果が得られました。

将来に向けて

本研究により、光の照射は化学農薬を使えない畑での害虫防除手段になり得ることが示されました。ただし、小さい畑であれば畑全体を照らすことは容易ですが、生産者の広大な畑全体を照らすことは、大変難しいと思われます。このため、畑の外周だけを重点的に照射すれば内部も守ることができるのか検討中です。なお、これと並行してより広範囲に光が届く防除専用のLED照明も開発中(写真2)ですので将来的には大規模利用もできるようにしたいと考えています。

(齊藤美樹 農業研究本部 中央農業試験場 病虫部)