食5 魚醤油が開くSDGsの扉

はじめに

読者の皆さんは魚醤油(ぎょしょうゆ)と聞いたら何をイメージしますか。ベトナムの「ニョクマム」、タイの「ナンプラー」など海外の魚醤油が思い浮かぶ方、秋田の「しょっつる」や能登の「いしる」など地域の伝統料理と結びついて魚醤油を思い出す方、ピンとこない方など様々でしょう。魚醤油は魚介類に食塩を加えて発酵させて製造する液体の調味料です。日本を含むアジアのほとんどの国で生産されており、世界で約4億人が魚醤油を主要な調味料として利用していると言われています1~5)。魚醤油の歴史は古く、我が国では平城京以前の都・藤原京(694~710年)の遺跡の出土品 や平安時代中期に源順(みなもとのしたごう)が編纂した事典である「和名類聚抄(わみょうるいじゅうしょう)」にも記載があります(国立国会図書館のHPで確認できます)5)。しかし、江戸時代以降、(大豆)醤油が大量に生産流通されるようになると、生産も消費も激減しました。我が国で消費量が激減した理由は、独特の臭いが存在すること、醤油に比べても塩分が高いなどの使いにくさにあります。近年、魚醤油は食品にコク味(うま味の余韻)を与える調味料として注目されるとともに、魚の頭、内臓、皮など水産加工副産物からも製造できるため、食品原料を無駄なく使用できることからSDGsに役立つ製品として注目を集めています。しかし、臭いや高塩分などの品質上の課題を解決できなければ、せっかくの魚醤油製造の取り組みが廃れかねません。そこで、私たち道総研では「臭いを減らす」「淡色化」など、使いやすい魚醤油の製造技術の開発と普及を行ってきましたので、ご紹介します。

臭いを抑える

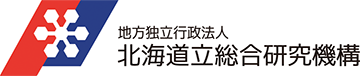

魚醤油の製造に関して多くの特許が出願されていますが、その多くは臭いの改良に関するもので、この問題の重要性が分かります(研究を開始した1992年時点で魚醤油製造関連の特許出願の約9割が臭いの改良についてでした)。魚醤油の臭いを抑える方法として、微生物の力を利用した2つの作戦をとりました。1つは微生物の作用で変敗を抑えること、もう一つは微生物が生み出す好ましい芳香を与えることです。道総研が用いたのは麹(こうじ)と酵母の併用です。麹の役割は魚醤油の諸味(もろみ:醸造において原料を混合したもの)をいち早く柔らかくすることです。麹にはタンパク質を分解する酵素が大量にあり、それを用いて魚肉のタンパク質を早期に分解し、諸味を流動化させるのです。麹を加えた例は過去にもありましたが、道総研では麹を加えてから諸味を加温して酵素をよりよく作用させることで、流動化のスピードを上げ、塩分の均一化を早めました。腐敗の原因となる微生物は、高塩分で生きられないものが多く、諸味の塩濃度が十分高くなると死滅することを念頭に置いたものです。ヒスタミン生成菌が増殖すると、食中毒の原因となるヒスタミンが魚醤油に蓄積してしまうため、魚醤油の CODEX 規格(世界的に通用する食品規格で、貿易の際に適用される)において、ヒスタミンの上限値が400ppm に設定されましたが6)、上記の製法によりヒスタミンの基準値を下回る魚醤油の製造を実現してきました。加えて、耐塩性酵母を添加した諸味から雑菌(原料や環境から混入した菌、図1の野生酵母)が検出されなかったことからも、酵母添加による雑菌の増殖抑制が可能であることを確認しました(図1)。また、加えた耐塩性酵母は醤油様の芳香成分(醤油の代表的な香り成分HEMFなど)を作り出し(図2)、魚醤油の魚臭さが感じられず、醤油に似た馴染み深い香りを与えることができました。従来の魚醤油にない貝のうま味成分であるコハク酸を含むのも特徴です。

野生酵母:雑菌、カビ臭を発生する不良酵母

添加酵母:芳香成分をつくる優良酵母

赤丸は酵母の添加で付与された香り。矢印は醤油の代表的な香り成分

上記の方法の利点は、臭いだけではありません。魚醤油の発酵が長期にわたると、魚醤油由来の油の酸化により臭いが発生するだけでなく、色が濃くなります。また、麹を加えると糖分が諸味に供給されることで、糖分とタンパク質やその分解物(ペプチドやアミノ酸)がメイラード反応を起こして、褐色の色素を生成するので色が濃くなります7)。麹を用いて発酵期間を短縮するとともに、酵母を添加することで麹由来の糖分が酵母により消費されるため、メイラード反応が抑えられ、麹を使用しているにもかかわらず、淡い色調を実現することができました(図3)。

左:試作品(麹と酵母を追加)、右:麹のみ添加

低コスト化の取り組み・・・魚醤油でつながる日本の南北

旨味ポン酢(SDGsは海を越えた)

我が国で製造される魚醤油の多くは、加工食品の調味料、あるいは飲食店での料理の味付けに使用する、いわゆる業務用です8、9)。北海道では様々な魚醤油が製造、販売されていますが、その多くは自社商品の味付け用や家庭用です。無論、家庭用の 魚醤油を業務用に使用するのは品質上の問題はありませんが、価格が高いため、国内需要の大半を占める安価な海外産の魚醤油が主流の業務用魚醤油市場での競争力は弱いのが実情です。そこで、輸入魚醤油に比べ、品質上の優位な点は維持しつつ、製造コストの削減や発酵期間の短縮による生産性向上が可能な新たな製法の開発に取り組みました。目標は塩分を従来のおよそ半分の10%程度にすること、味付けに使う際に素材の色を損なわないよう淡色に仕上げること、魚臭さを抑え、醤油様の芳香をバランスよく付与すること、通常1年、麹を使っても2ヶ月かかる熟成期間をおよそ半分にし、製造コストを抑えることを目標としました。価格の高い麹ではなくタンパク質分解酵素を使用し、酵母のアルコールと芳香の生産力をフルに引き出すことで、目標を全て達成することができました(特許 第7622981号)。この技術は道内企業で活用されており、沖縄の鰹節(かつおぶし)生産に伴う副産物から魚醤油を製造し、さらにそれを原料としたポン酢が沖縄で販売されています(図4)。まさに日本の北と南の端の地域が、カツオの有効活用でつながったのです。

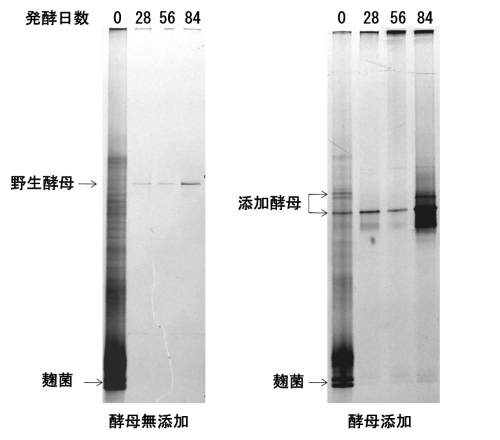

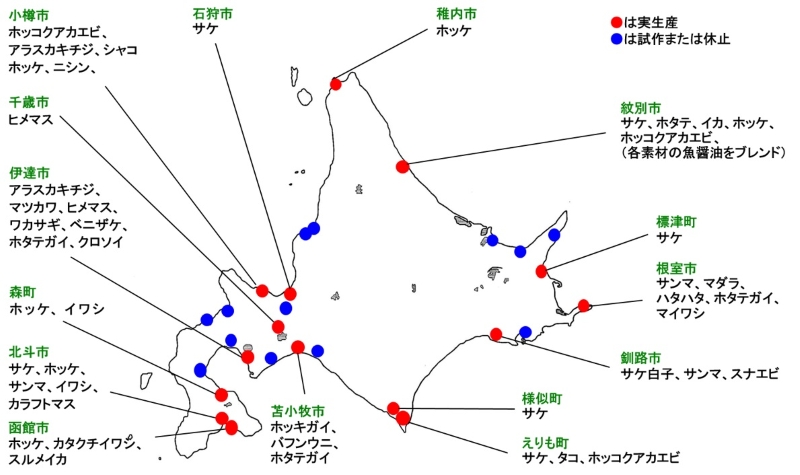

普及

食品加工研究センターの特色として、技術を開発した研究員が成果普及まで一体で行うことがあげられます。成果普及に当たって最大の課題は、導入コスト、ランニングコストを抑えることです。当センターでは技術支援制度を利用して、導入を希望する相談者の設備を把握した上で、既存の設備器具を可能な限り利用し、新たな設備導入を極力抑えると同時に、オンデマンドで製造現場において作業しやすい方法を提案してきました。例えば、高塩分でも生育しやすい産膜酵母が酸素の豊富な諸味の表面に生育することを逆手にとり、食品加工場に多くあるビニールを利用して、アルコール噴霧後に諸味表面に密着させることで野生酵母(雑菌の一種)の生育を抑える(図5)、限られた加温スペースを効率よく使用する製造サイクルの提案、身近な器具を利用した試作などを行って技術支援してきました。またこうした技術を普及するために2005年に研究会を主催し、それが母体となり、2008年に魚醤油製造者と関連企業、および公設試験研究機関や大学からなる業界任意団体「北海道魚醤油生産組合」が設立されました。同組合では当センターなどと品質の向上に関する情報交換を行い、大学の協力を得て、成分および色調の分析とともにヒスタミン濃度を毎年継続して確認する体制を全国に先駆けて作り上げるなどの活動を行っています。そのかいあってか、道内の魚醤油の製造者数は順調に増加し、現在20社以上が魚醤油を製造し、北海道は日本の一大魚醤油産地となりました(図6)。また原料に合わせた魚醤油製造方法を提供したことで、道内各地に魚醤油製造が広がり、原料となる魚介類の種類は20種類以上にもなり、他地域に類を見ない多さを誇っています(図7)。

左:野生酵母が増殖した諸味(カビ臭発生)、右:ビニールシートで野生酵母の増殖を抑えた諸味

これから

冒頭に述べたとおり、北海道内の魚醤油生産の取り組みの多くは、魚の皮や内臓、ヒレなど鮮度はよいにもかかわらず利用していないものを有効活用することが目的です。実際に筆者が担当した例では、水産加工副産物の大幅な減量に成功した企業も多くあります。近年北海道では、周辺海域の水温上昇など様々な要因で、サケやサンマ、スルメイカなど北海道の漁業を支えてきた魚介類の水揚量が減少傾向にあります。一方で、ブリ、マグロ、カツオなど従来にない魚がとれており、限りある魚介類を徹底的に利用すること、新たにとれるようになった魚介類の加工法を確立することが大切です。このような状況で、魚醤油の製造技術の重要性は今後ますます高まっていくでしょう。持続可能な社会の実現が国際的な課題となっている昨今、魚醤油製造はある水産資源を余すところなく利用できる技術として、製品に新たな価値を添えてくれると信じています。

参考資料

1)P.C. Sanchez:日本乳酸菌学会誌 vol 10、 No.1、 pp19-28 (1999)

2)W.R.Aryanta:日本乳酸菌学会誌 vol 10、 No.2、 90-102 (2000)

3)柳田ら:日本醸造協会誌 vol 89、 pp698-703(1994)

4)野田文雄:日本醸造協会誌 vol 88、 pp531-536(1993)

5)太田静行:魚醤油の知識、pp1-20、(幸書房、東京)(1996)

6)STANDARD FOR FISH SAUCE(CODEX STAN 302- 2011)

7)太田静行:魚醤油の知識、pp.68-90、(幸書房、東京) (1996)

8)安藤弘志:ジャパンフードサイエンス vol 535、 No.9、 pp. 26-31(2002)

9)食品と開発 編集部:食品と開発 vol 37、 No.12、 pp.31-38 (2002)

(吉川 修司 産業技術環境研究本部 食品加工研究センター 食品開発部)