人手不足1 農業生産「担い手」の将来予測から技術開発を展望

はじめに

皆さん、本道農業の「担い手」について知っていますか。本道農業は、主に、家族を主体とした「個人経営体」や、従業員を抱える農業法人等の「組織経営体」によって担われています。こうした「担い手」の経営体数は、農林水産省による農林業センサスや北海道農政部による各種統計資料で把握することができます。

今後の本道農業のあり方を考える際に、こうした「担い手」がどう変化していくかを把握して、実際に、農作業に従事する方々に向けた技術開発を行うことが重要です。

道総研の取組みについて

道総研農業研究本部では、これまでも、農林水産省による農林業センサスを用いて、将来の個人経営体数や1戸当たりの経営規模を予測してきました。加えて、実際の組織経営体が担う農地面積をもとに、地域の農地維持に与える効果を確認してきました。

将来の予測数値は、行政(道庁、市町村)や農業関係機関(JA、農業改良普及センター等)において、地域振興計画の策定等の場面で活用されています。また、将来の経営体数や規模を把握することは、今後求められる技術開発の根拠として不可欠なものになっています。

ここでは、『2020年農林業センサス』を用いて予測した15年後の「担い手」の姿を紹介します。

具体的な予測結果の例

- 個人経営体は減少

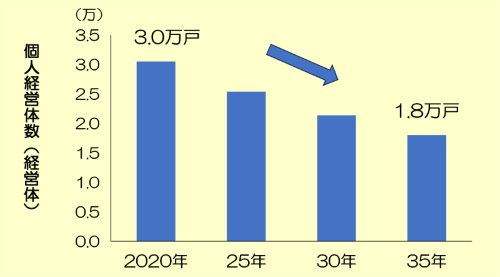

個人経営体数は、2020年で3.0万戸でしたが、2035年には1.8万戸に減少すると予測されました。2020年に比べると、59%の水準となります(図1)。

- 地域の農地維持のため1戸当たり面積は拡大(個人経営体)

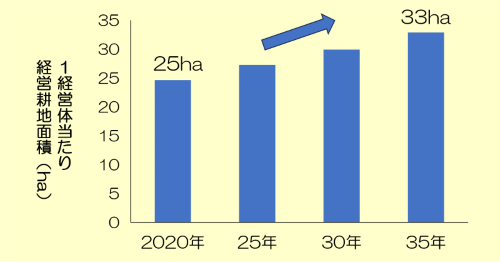

本道において、個人経営体が担う将来の経営耕地面積を維持するために必要となる1経営体当たり経営耕地面積は、2035年には33haになると予測されました。2020年に比べると、133%の水準となります。ちなみに、水田作地帯では20~30ha、畑作地帯では40~50ha、酪農地帯では約90haまで拡大すると予測されました(図2)。

- 組織経営体の役割は拡大

本道の農地は、個人経営体のほかに、農業法人やTMRセンター※といった組織経営体によって担われています。

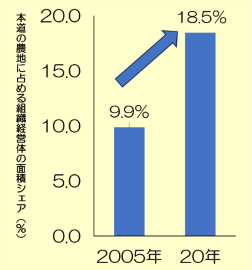

ここでは、組織経営体に着目して、実際にどのくらいの農地が組織経営体によって担われているのか確認しました。2005年には、全道の9.9%でしたが、2020年には18.5%へと高まっていることが確認でき、組織経営体が農地の受け手として重要な役割を果たしている状況です(図3)。

TMRセンター※:JAや複数の農家等で運営され、主に牛の餌を供給する組織

今後の取組み

現在、本道農業の「担い手」の多くは個人経営体ですが、今後、経営体数は大きく減少し、その規模が一層拡大する見込みです。一方で、農地の受け手として、組織経営体の面積シェアが拡大しています。これからは、多様な「担い手」として個人経営体のみならず、組織経営体においても、効率的に農産物を生産できる技術開発や技術体系の構築が必要といえます。

農業研究本部では、一層の省力化や労働生産性の向上を目指して、自動化技術・センシング情報を活用した栽培管理技術の開発や省力生産技術体系の構築とその経済性評価に取組んでいます。

(山田洋文 農業研究本部 中央農業試験場 農業システム部)