人手不足2 きのこ生産の省力化・省人化に向けた基盤技術の開発

はじめに きのこ生産量について

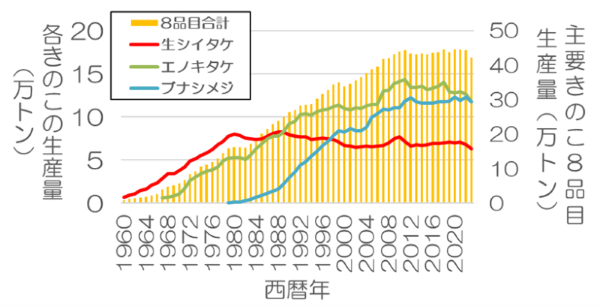

現在、シイタケなどの食用きのこは、スーパーマーケットなどの小売店でいつでも手に入ります。国内のきのこ生産量は右肩上がりに伸びて、従来からのシイタケ、エノキタケに加え、ブナシメジなど栽培できる品目が増えました。現在では生産量が安定し、さらにいろいろな種類のきのこが作られています(図1)。品目別では、エノキタケやブナシメジが生シイタケ生産量を追い越しました。これらエノキタケやブナシメジの栽培は当初から施設内で行われ、さらに機械化・自動化などを取り入れた改良を進めてきたことが生産量増加の一因だと考えられます。

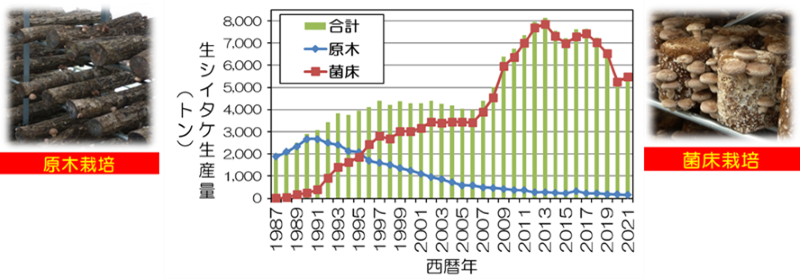

一方、シイタケは従来の原木栽培に代わる菌床栽培技術が開発され、品種改良も進められました。国内の生シイタケ生産量は、菌床栽培が増え続け平成12(2000)年に原木栽培を追い越しました。北海道では全国より早く平成4(1996)年には原木栽培を追い越し、現在は生シイタケの98%を菌床栽培が占めています(図2)。また、北海道のきのこ生産量は、エノキタケと並んで増加していたシイタケが平成19(2007)年に急増し、以後、エノキタケやブナシメジを抑えて最も多く作られ、全国第4位の生産量となっています。

※農林水産省特用林産物生産調査より作成

※北海道特用林産統計より作成

シイタケ菌床栽培について

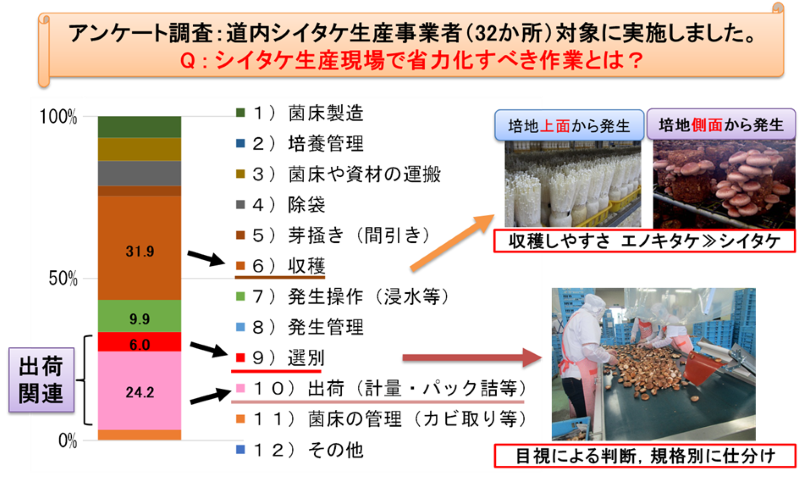

10kg前後のホダ木を扱い重労働となる原木栽培に比べ、約1~3kgの菌床ブロックは扱いやすく子実体(きのこ)収量も格段に向上しました。しかし、シイタケ菌床栽培はエノキタケなどの瓶栽培に比べると機械化・自動化などが進まなくて人手がかかる作業がたくさんあります。

瓶栽培では、子実体(きのこ)を株のまま1回だけ収穫するため機械で自動化でき、その後の計量や包装のラインも確立しています。ところが、シイタケは菌床ブロックの全面から子実体(きのこ)が徐々に発生し成長するため、毎日、収穫適期の子実体を選んで採取します。また、収穫した子実体は大きさや形、傘の開き具合で等級や規格が決まり、既定の重量にパック詰めします。

道内シイタケ生産事業者に実施したアンケート結果をまとめました(図3)。この中で、収穫や出荷関連はかなり人手を要する作業になります。

道総研の取組について

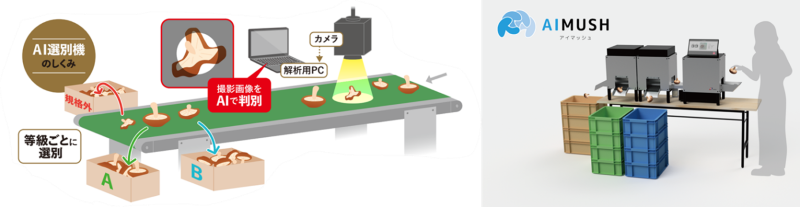

道総研では、シイタケ菌床栽培における収穫作業の負担を軽減するための技術開発に取り組んでいます。また、従来の熟練者による目視と手作業に依存していたシイタケの選別・出荷作業の負担を削減するため、AIを活用した等級判別技術を開発しました。このAI技術を搭載した等級判別装置に、判別後のシイタケを自動的に振り分ける機構を併せ持つ装置を試作しました。試作機には「AIMUSH(アイマッシュ)」という愛称を付け、シイタケ生産施設でのデモンストレーションを通じて、ユーザーからの要望や意見を聴取しながら、改良を重ねています(図4)。

これから

きのこの国内価格は半世紀の間ほとんど変わらず、卵やもやし同様に「物価の優等生」と言われてきました。しかし、その陰では生産コストを削減するために生産者がさまざまな努力を続けているのが現状で、他の業界同様、人手不足が喫緊の課題となっています。林産試験場では少しでも生産者をサポートできるように研究を続けています。

(宜寿次盛生 森林研究本部 林産試験場 利用部)