災害1 「土層改良」と「後作緑肥の部分不耕起」による土壌流亡軽減

はじめに

近年、毎年のように記録的豪雨が発生し、我々の生活に甚大な被害をもたらしています。農地も大雨による大きな被害が発生しています。北海道の畑作地帯は、畑の規模が大きく、丘陵地では急な坂で斜面が長い畑が多くあります。このような傾斜畑では雨や雪解け水により地表面を流れる水が発生し、豪雨や急激な雪解けの場合は土壌も一緒に畑の外へ流れ出る「土壌流亡」が発生します(写真1)。土壌流亡は、作物への被害や土壌を失うだけでなく、河川の水質、景観にも影響を及ぼすことから、対策が必要です。

道総研の取組について

土壌流亡対策としては、傾斜をゆるくしたり、沈砂池を設置するなどの土木対策が効果的ですが多大な工事費用がかかります。道総研農業研究本部では過去に土壌流亡を緩和する手法や河畔林による緩和機能の評価を実施しましたが、生産者が簡易に実施できる技術は多くはありませんでした。そこで、営農の中で実施できる新たな対策技術の開発に取り組みました。

営農でできる土壌流亡対策技術

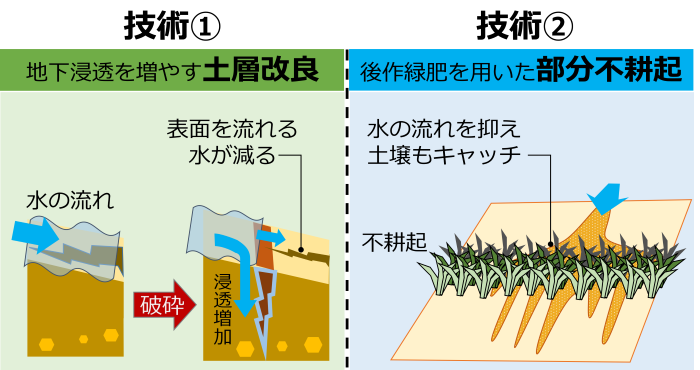

傾斜畑での土壌流亡を抑えるため、図1に示す2つの手法を組み合わせた土壌流亡対策技術を確立しました。それぞれの技術を詳しく説明します。

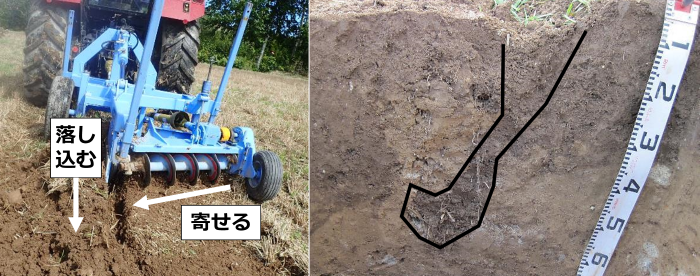

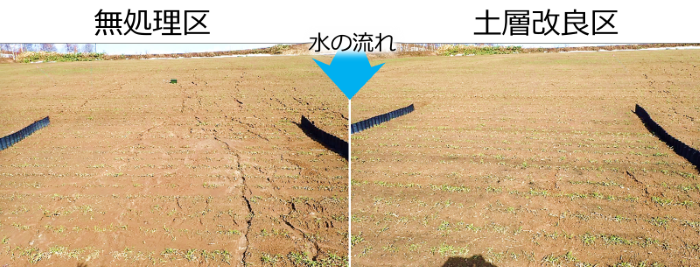

(1)土層改良により地表面を流れる水を地中に浸透させます。試験では、トラクターに装着できる有材補助暗きょ機「カットソイラー」を用いました。カットソイラーは、前進しながら土中50cm付近までの深さで締め固まった土層を破壊するとともに土の塊を持ち上げ、麦稈(麦わら)や刈り株などを落とし込む機械です(写真2)。秋まき小麦収穫後に作業することで、麦稈が埋められた箇所が水みちとして機能するため水はけが良くなります。これにより、雨水が地中に浸透する量が増えました。また、雪解け後の畑の様子をみると、無処理区では土壌が流されて溝ができているのに対して、土層改良区では溝の発生が抑えられました(写真3)。

(右、黒色の線で囲まれた箇所が麦稈)

(2)土壌流亡対策には、地表面を流れる水の勢いを抑える緑肥帯を設置することも効果的です。具体的には、秋まき小麦収穫後に栽培した後作緑肥(えん麦)をすき込む際に、畑斜面の一部を秋にすき込まず、春まで畑を耕さない箇所(部分不耕起)を設置します(写真4)。この部分不耕起箇所が地表面を流れる水の勢いを抑えるとともに流れてくる土壌を捕捉します。

緑肥栽培は、植物が土壌を覆うことによる土壌流亡抑制のほか、土の中へに緑肥すき込むことで土づくりにつながります。

将来に向けて

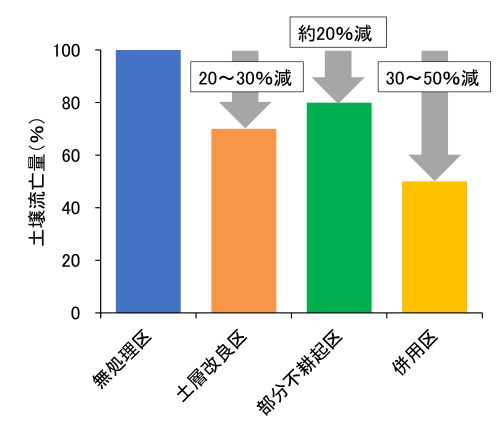

土壌流亡量は、何もしなかった場合と比較し、土層改良により20~30%、後作緑肥の部分不耕起により約20%減らすことができました。さらに、土層改良と後作緑肥の部分不耕起の併用により、土壌流亡量は30~50%も軽減できました(図2)。

これら対策技術は、大きな工事が不要で、日々の営農作業の工夫で取り組めます。畑の土壌流亡軽減や環境保全のために広く普及することが期待されます。

【本試験は、農林水産省委託プロジェクト研究「豪雨に対応するためのほ場の排水・保水機能活用手法の開発」(2015-2019年)により実施されました。】

(巽和也 農業研究本部 中央農業試験場 水田農業部)