災害2 海岸防災林が津波の被害を軽減する

はじめに

ある住宅地への侵入を防いだクロ

マツ海岸防災林

(八戸市 八戸市森林組合提供)

2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震津波では、各地で海岸防災林が被害を受けつつも、流れの勢いを弱めたり、漂流物を捕捉するなどの津波被害を軽減する効果が認められました。

今後、海岸防災林の津波被害軽減効果を津波対策に活用していく必要があります。そのためには津波被害軽減効果を定量化し、現地での対策に生かしていく必要があります。

津波被害軽減効果をはかる

右上の写真のように、海岸防災林が、津波被害を軽減することは間違いないと思われましたが、定量的にどのくらいの効果があるのかはわかっていませんでした。

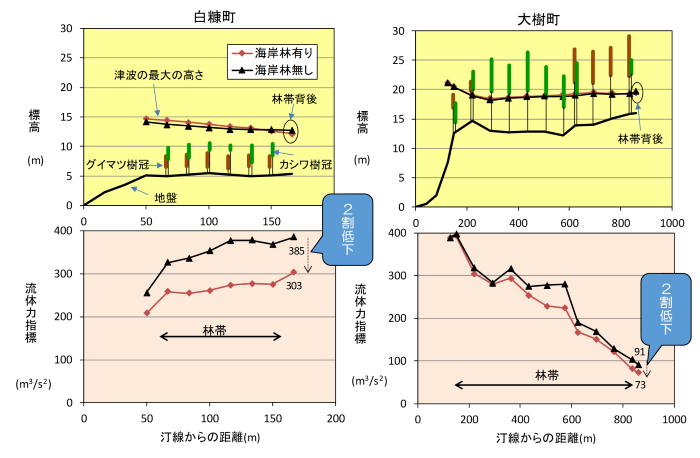

そこで、実際の海岸防災林(白糠町・大樹町)の森林データと地形データを用いて、現在想定されている最大規模の津波でシミュレーションを行いました。

シミュレーションの結果、津波の破壊力の指標となる流体力指標は、海岸林有りの場合、林帯背後(海岸林の内陸側境界付近)において、2割程度低下しました(図1)。

※流体力指標|流速の2乗と水深の積で、流体が物体に及ぼす力の指標

流体力指標が2割低下すると、どうなるか?

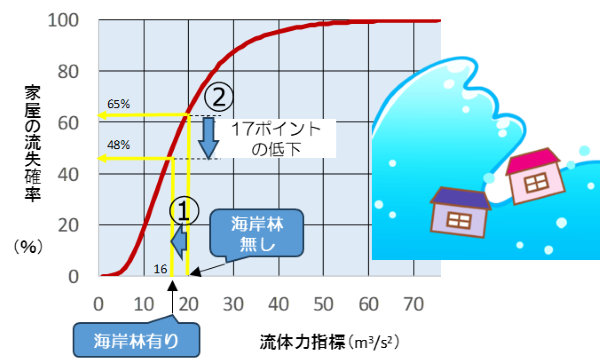

シミュレーションで想定したような最大規模の津波の場合、流体力が2割減衰しても十分力が強く、家屋などはすべて破壊されてしまうと考えられます。

しかし過去には、規模のより小さな津波が、より高い頻度で発生し、被害をもたらしてきました。こうした津波や、海岸から離れた内陸の場合では、下のように効果が見られます。

流体力指標が2割減の20⇒16になった場合(図2 ①)、家屋の流失確率は、65%⇒48%と17ポイントの低下(図2 ②)となりました。

2011年東北地方太平洋沖地震の結果(田中ほか, 2015)から描く

海岸防災林の津波被害軽減効果を高めるには? (その1)

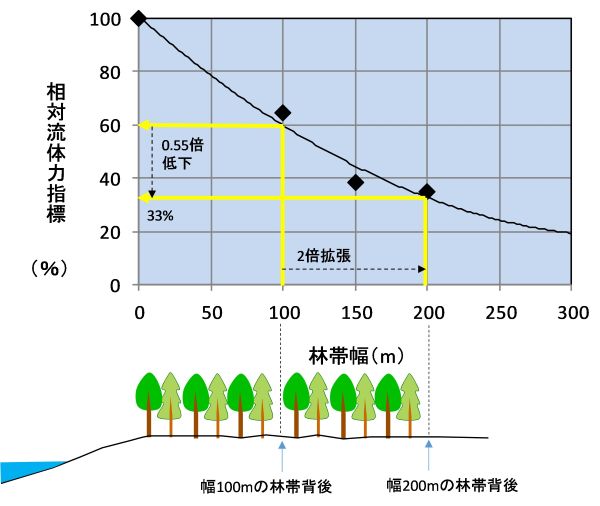

林帯幅を拡張することで、最も効果的に流体力を低下させることが出来ます(図3)。

※(当該林帯幅を持つ林帯の背後での流体力指標/同位置での林帯がなかった場合の流体力指標)%

図3の黄色い線で示したように、林体幅が100 mの林帯を2倍に拡張して200 mにすると相対流体力指標は60から33になり、約半分(0.55倍)に低下することがわかりました。

海岸防災林の津波被害軽減効果を高めるには? (その2)

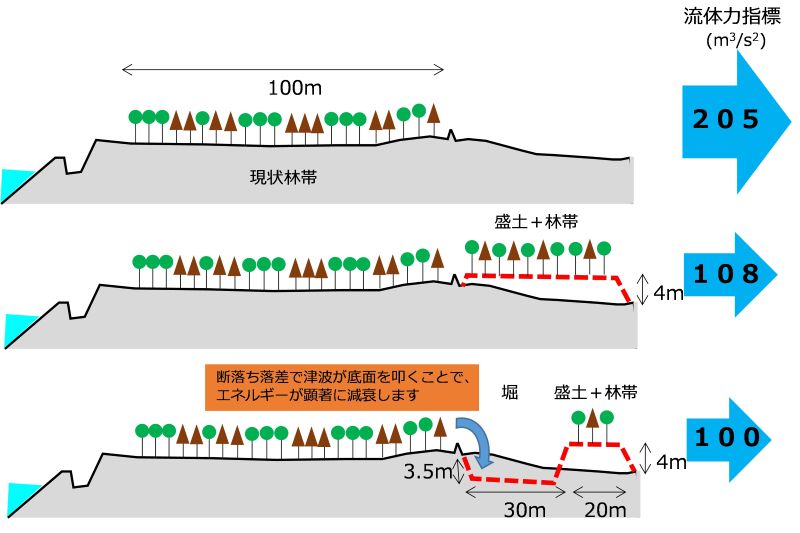

林帯幅を拡げる際に地形の凹凸を加えることによって、さらに流体力を低下させることが出来ます(図4)。

流体力指標は図の右端の位置での値を示しています。

海岸防災林の津波被害軽減効果を高めるには? (その3)

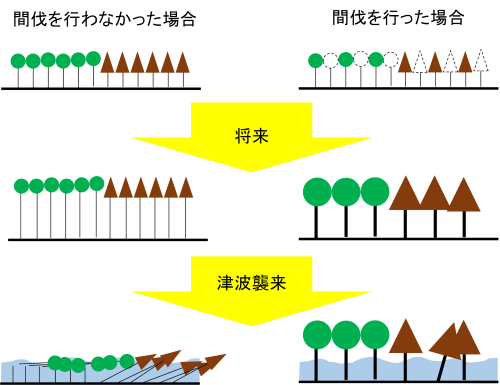

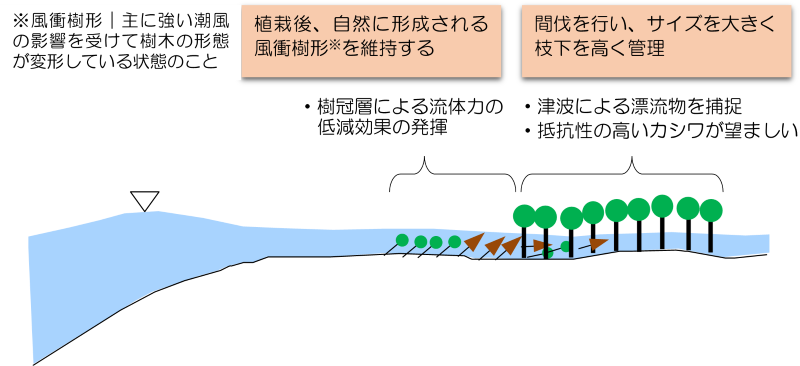

間伐を行うことにより1本1本の成長が促されて、津波が来ても根返りや幹折れ被害が起きにくくなります(図5)。それにより、樹木が流されて被害を拡大するのを防ぐとともに、海側や内陸側からの漂流物を捕捉し、被害を軽減する働きが高まります。

なお、グイマツよりカシワの津波に対する抵抗性が高いことがわかりました(佐藤ほか、2017)。

まとめ

津波減災効果の高い海岸防災林を整備するためのポイントは次のとおりです。

1.林帯幅を拡げる(図3)。その際可能であれば地形の凹凸をつける(図4)

2.林帯の海側にはサイズが小さく、枝下高の低い樹木を配置し、内陸側にはサイズが大きく、枝下高の高い樹木を配置する(図6)

参考文献

佐藤ほか(2017)L2津波によるカシワおよびグイマツの被害パターン.北方森林研究 65:75-78. https://doi.org/10.24494/jfsh.65.0_75

田中ほか(2015)津波流体力とそのモーメントによる破壊規模ごとの家屋被害関数.土木学会論文集B2(海岸工学)71:1-11. https://doi.org/10.2208/kaigan.71.1

(阿部友幸 森林研究本部 林業試験場 森林環境部)