災害4 太平洋沖の巨大地震による地震・津波の被害想定

はじめに

北海道においては、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震の発生により甚大な影響が想定されます。太平洋沿岸の市町が日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震津波避難対策特別強化地域に指定されており、被害を減らすための取組が必要とされています。

道総研の取組みについて

道総研では、これまで地震・津波による被害を定量的に推定する手法や積雪期の津波避難に関する研究など、地震・津波対策に関する研究を進めてきました。このようなことから、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に対する取組みを進めるため、北海道が設置した北海道防災会議地震火山対策部会地震対策専門委員会「地震防災対策における減災目標策定に関するワーキンググループ」に専門家として参画し、これまでの研究成果を取り込みながら日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震における津波及び地震動による北海道内の被害想定を行うとともに、防災対策の実施による減災効果を検証することとなりました。

地震・津波による被害推計と防災対策の効果

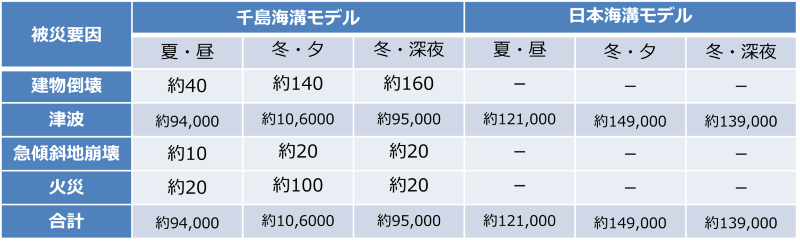

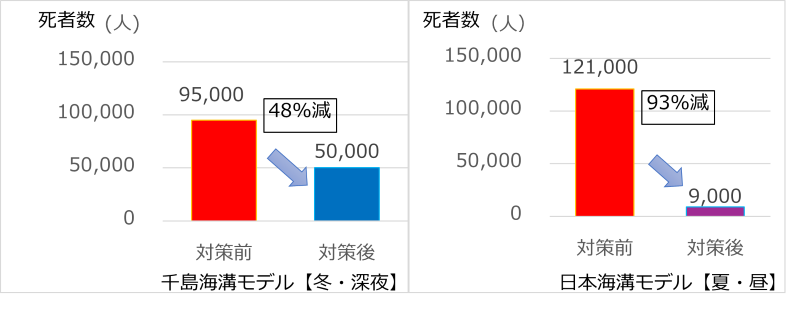

地震・津波の被害を推計するには震度(地震ハザード)の推計が必要です。日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震では最大で震度7の揺れが発生することがわかりました。次にこの地震の揺れと津波による被害の推計を行いました。推計を行った被害想定項目は、建物被害、人的被害、避難者数、エレベータ内閉じ込め者数、要配慮者数、インフラ・ライフライン被害となります。早期避難率が低く(住民の避難率が「すぐに避難する20%」「すぐに避難しない50%」「避難しない30%」の割合)津波避難ビル等の活用を考慮しないケースでは、千島海溝モデルで冬の夕方に発生した場合に全壊51,000棟、死者106,000人、日本海溝モデルで冬の夕方に発生した場合に全壊134,000棟、死者149,000人の被害が想定されました。表に被災要因別の死者数内訳を示します。この被害に対して、避難訓練の実施などにより避難率を向上させたケース(住民の避難率が「すぐに避難する70%」「すぐに避難しない30%」の割合)を想定して被害の推計を行い、防災対策の効果について評価を行ったところ、避難率の向上により死者数を48%~93%程度減少させることが可能であることがわかりました(図)。

(早期避難率低 津波避難ビル等を考慮しない)

今後の取組み

地震・津波による被害を減らすためには、住民・行政・企業など関係者が自分のこととして捉え、対策を進める必要があります。道総研の取組が安全な北海道の実現に寄与できるよう今後も研究を進めてまいります。

参考:被害想定結果については北海道が以下のHPで公開しております。

https://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/ktk/bsb/jisintsunamitaisaku.htm

(戸松誠 建築研究本部 企画調整部)