最近の研究成果とこれからの道南農試

(平成元年~平成10年)

はじめに

「道南農試創立90周年記念にあたって」

1999年12月

場長 竹川昌和

1909年(明治42)道南農業試験場がこの地に誕生しまして今年で満90才となります。

戦争時代をはさんだ前期の約60年間は、水稲の品種・栽培技術を重点的に開発し、また、ばれいしょ、豆類、てん菜などについても成果をあげて参りました。

戦後の高度経済成長期を境に1970年以降、今日までの約30年間は、水稲に加えて、いちご、長ねぎ、トマト、メロン、カーネーション、アルストロメリアなど、野菜と花のハウスやトンネルを利用した通年型栽培技術の開発を重点に、また、北海道への侵入病害虫に対する対策の確立など、多くの成果をあげて参りました。とくに、近年はクリーン農業産物の生産技術を重点に、品質重視の特色ある技術開発を進めて参りりました。

これらの成果は関係者の皆様方のご支援、ご協力の賜物であります。70周年記念誌の編纂以降、節目ごとにいくつかの成果集を発行して参りました。

つきましては、このたび過去10年間の成果をとりまとめましたこの記念成果集が、道南圏における農業振興の一助となれば幸いであります。とくに、営農指導者や普及員の皆さん方が改めて読んで理解しやすく、役に立つ成果集となるよう、また、利用される方が扱いやすい様に編集を心がけました。

道南農試は、少雪・温暖な道南圏における集約園芸・複合農業のさらなる高度化・効率化・安定化をめざしたハード面に加えて、ソフトウエアも含めた新技術体系の再構築と、大型温室水田を活用した優良道産米品種の開発促進・選抜事業を柱とした研究の推進を強化して参ります。

これまでの90年間の蓄積をもとに、21世紀における新たな試験研究の展開方向を明らかにするとともに、昨年スタートしました道立農試の新研究基本計画にもとづき、今後は「園芸と稲作」を重点研究として進めて参ります。

今後とも地元の皆様と一体となり、農業振興を機軸とした道南圏の経済活性化をめざして、職員一同が一丸となって努力して参りたいと思います。よろしくお願いいたします。

I 道南地方の農業(最近10年間の変遷)

1 稲作

穫る米作りから売れる米作りへ:消費者の嗜好の変化による米余りの状況下で、稲作は「収量」重視型から「食味」追求型へ変化してきた。

管内の作付け面積は、厳しい生産調整の中で徐々に減り続け、平成8年にはついに1万haを割り込んだ。また、晩生より食味面で有利な中生品種への作付け変更、食味低下をさけるために投入肥料を制限してきたことなどもあり、安定生産を目指して成苗化を進めた道央部とは異なり、平年反収は横這い、もしくはやや減少してきている。

このように生産量が減少している一方、品質は向上してきており、以前は全道平均に及ばなかった一等米比率はここ数年80%前後と高く、全道平均を上回る勢いである。さらに、集出荷施設等の整備により一層の品質の均一化、差別化が図られ、「函館育ち」など広域ブランド化も進められている。

品種においては「ゆきひかり」、「きらら397」に続き「ほしのゆめ」が開発され、一層の食味改善がなされた。現在管内の作付け品種は「きらら397」と「ほしのゆめ」でほとんどを占めている。

しかし、「きらら397」は食味や耐冷性、「ほしのゆめ」は収量性、耐倒伏性、耐病性など不十分な特性も多く、食味も含めてさらに良質な品種の開発が待たれる。

2 畑作

道南の畑作物は、飼料作物が大半を占めている。普通作物の畑作物では、渡島管内は主に馬鈴しょが作付されており、全体の70%を占めている。馬鈴しょの作付面積は平成7年まで減少傾向で、その後は横這いで推移している。

馬鈴しょ以外の畑作物では、小豆・てん菜・大豆・小麦となっている。桧山管内の畑作物は馬鈴しょ・大豆・小豆の3品目が中心に作付されており、作付面積は横這い状態で推移している。

水田転作作目としては、渡島管内では、6割以上が飼料作物であり、桧山管内では、大豆・小豆・小麦となっているが、畑作物の作付面積がやや減少しているために、各作目とも作付面積は増加していない。

馬鈴しょ生産は、「男爵いも」と「メークイン」が生食用として主に生産されている。早熟化・早出しなどの野菜園芸的な栽培も多く、小規模経営における高収益をめざしている。馬鈴しょは品質的に優れているが、病害虫に対する抵抗性が不十分であり、連作障害とも絡んで、馬鈴しょシストセンチュウ抵抗性品種の育成が特に求められている。シストセンチュウ抵抗性品種では、「キタアカリ」が作付け面積は少ないが増えてきており、平成5年育成された「さやか」の普及も待たれている。また、そうか病も増えてきており、被害の大きいところでは、抵抗性品種の「根育31号」の作付けが期待される。

大豆においても市場性の良い銘柄品種が主体で、白目、極大粒の「ユウヅル」及び黒目極大粒の「晩生光黒」大粒多収の「中生光黒」の作付けが多い。良質・安定・多収の品種が求められる中で、「いわいくろ」が「晩生光黒」に近い極大粒の良質黒大豆として平成10年に開発され、わい化病にも抵抗性があり、耐倒伏性も強いため、多収品種として期待されている。わい化病とともに、ダイズシストセンチュウ抵抗性の品種も求められている。

小豆も良質の銘柄品種が主体で「アカネダイナゴン」と「エリモショウズ」の作付けが多い。平成8年に「ほくと大納言」が育成され、「アカネダイナゴン」を上回る大粒良質で作付け面積が増加している。落葉病・茎疫病・萎凋病の病害も発生しており、抵抗性品種の開発が待たれている。

飼料用トウモロコシでは、晩生種の作付けが多い。耐倒伏性の強い、より多収の品種が求められている。

3 園芸

(1)栽培品目

ア)野菜

現在、耕地面積に占める野菜の作付け面積は、10年前と大きな差はない。この10年間ではだいこんの作付けが最も多く、渡島では野菜類の栽培面積の20%、檜山では35%程度の面積を占め、大きな変動はない。

一方、にんじんは増加しており、10年前に渡島では7%、檜山では4%程度を占めていたが、現在はそれぞれ16%、12%となっており、渡島では第2位、檜山では第3位の作付品目となっている。その他の品目では、渡島でねぎの作付けが大きく伸び、面積では8%で第4位となった。カボチャは10年前に第2位から第3位となったものの、面積は11%から14%と微増している。檜山ではアスパラガスが大きく落ち込み、スイートコーンがこれに代わって伸びている。

生産額が大きい作目はだいこん(約20億円)、にんじん(約16億円)、ながねぎ(約14億円)、トマト(約5億円)、ほうれんそう(約5億円)があげられる。野菜は広域出荷の取り組みも進んできており、平成4年から檜山北部が「ほこほこ大地」、平成8年から檜山南部が「夢パレットひやま」、平成9年から渡島南部が「函館育ち」のブランドで出荷している。

イ)花き

花きは渡島の切り花がここ10年伸びてきており、生産額は10年前の4~5倍の15億円程となっている。作目は10年前と同様にカーネーション、キク、宿根カスミソウの占める割合が高いが、宿根カスミソウが横這い、キクが減少傾向にあるのに対し、カーネーションの作付けは大きく伸びてきている。その他に、デルフィニウムやユリの作付けも増加してきている。檜山では花き生産は少ないが、檜山南部で平成5年からリンドウの生産量が増えてきており、現在「夢パレットひやま」のブランドで広域出荷している。

ウ)果樹

果樹はその約60%が七飯町を中心としたりんご、10%が森町を中心としたプルーンである。しかし、りんごの栽培面積は減少傾向にあり、10年前の55%程度まで作付けが減少している。

(2)施設の設置面積

渡島、檜山のハウスの設置面積は240ha程度で10年前より130ha程増加している。しかし、雨よけ施設は減少しており、10年前の半分程度の80ha弱となっている。一方、トンネル栽培は約100haと非常に増加しており、この10年で4倍程の伸びとなっている。また、この10年でべたがけ栽培が導入され、現在約220haの栽培面積がある。

(3)その他

近年、クリーン農業が推進され、七飯町ではマリーゴールドを含めた輪作体系の推進に取り組んでいる。また、道南農試では新たな土壌消毒法として還元消毒法を開発した。

また、ここ10年間で新たに上ノ国町(平成2年)、厚沢部町(平成4年)、北檜山町(平成4年)、大野町(平成10年)に地域農業センターが設立され、渡島・檜山で合計7ヶ所となった。これらのセンターでは、園芸作物を中心とした地域の農業問題に積極的に取り組んでいる。

4 畜産

道南の農業粗生産額に占める畜産の割合は、平成元年(1989年)は40.4%(229億円)、5年の冷害で耕種部門が低迷した時期を除くと6年以降は40%を割り込んだ。支庁別では、9年で渡島47%(176億円)、檜山21%(41億円)と渡島の比率が高く、特に北部は酪農、中・南部は肉牛・養豚が主体となっている。

(1)酪農の推移

酪農家は経営規模が小さい複合経営が多く、高齢化も進んでいる。農家戸数は年率-4.8%(全道-3.3%)で減少し、11年では元年比52%となった。

乳牛飼養頭数は、11年で25,950頭(全道の3%)と平成4~5年を境に減少を続け、元年比85%となった。9年以降はF1生産が急増し、乳牛後継牛の確保が難しくなり、さらに飼養頭数の減少を招いた。

(2)肉用牛の推移

酪農同様に肉牛の経営規模も小さく、農家戸数は年率-2.5%(全道-2.2%)で減少した。飼養頭数は、11年で22,800頭と元年比+158%(全道+155%)と増加していたが、渡島では8年以降減少傾向にある。

飼養頭数は全道の5.5%を占め、品種は黒毛・褐毛(全道の約50%)・日本短角(同約20%)の専用種と乳用種及び短×黒、ホル×黒のF1である。この10年間では、黒毛は増加、褐毛・日本短角は減少、F1は近年急増している。

(3)中小家畜の推移

道南では、豚の飼養頭数が多く全道の23%を占めている。農家戸数は元年に比べて36%に減少したが、飼養頭数は87%を維持しており、民間企業の占める割合が増加している。

(4)牧草・飼料畑(とうもろこし)の推移

牧草作付け面積は、平成10年で19,210ha(全道の3.3%)の現状維持、飼料畑は2,604ha(全道の7.0%)と元年比88%に減少した。この10年間の収量は、牧草・飼料畑とも檜山で全道平均を下回っている。

II 試験研究の成果(平成元年~平成10年)

水稲新品種育成

(1)背景と目的

いくつかある育種目標のうち、「良食味」や「耐冷」は近年、より重要な目標となっている。「良食味」は昭和55年から始まった「早期優良米開発事業」、それに続く「極良食味米品種の早期開発」で取り組んでおり、当場でも平成3年以降、一連の食味関連形質分析機器が徐々に導入され、選抜に活用されてきている。また、昭和50年代後半から平成の初めまで管内は天候が不安定で、とくに夏期の「やませ」による低温寡照によりたびたび冷害に襲われた。耐冷性検定はそれまでも行われてきたが、平成5年の大冷害を契機に冷水田が整備され、より効率的かつ高精度な検定が可能となり、さらに耐冷性を有した系統の初期世代における選抜も可能となった。

(2)成果の内容

「ほのか224」の育成

良質、良食味、強稈多収を兼ね備えた、期待の晩生種として普及された。特に品質が良好で、食味は当時道内の最高レベルであった「きらら397」に匹敵した。中生の「ゆきひかり」や晩生の「巴まさり」、「マツマエ」に置き換わっていった。しかし、その後作付けは伸びず、次第に減少していった。その原因は、第1に耐冷性である。耐冷性の評価は「やや強」であるが、その範疇でも低い位置にある。折しも本格的作付けとなった平成3年から3年間、管内は冷害に見舞われ、不稔を多発した「ほのか224」は他品種より高タンパクとなり、相対的食味レベルを落とす結果となった。

第2に初期生育である。当時作付けの中心は晩生から中生に移りつつあり、良食味指向や既存中生品種の耐倒伏性の弱さと相まって、基肥窒素は減少傾向にあった。偏穂数型で、他品種より初期生育が劣った晩生の「ほのか224」は、このような条件下で籾数を確保し難く、天候の不安定な年以外でもその収量性を発揮しにくい状況であり、収量における晩生のメリットを生かせなかった。

結局、良質良食味米を安定生産できなかった「ほのか224」はその後の豊作年においても販売量が上がらず、中生の「きらら397」やその後開発されたさらに良食味の「ほしのゆめ」に置き換わっていった。

(3)今後の育種方向

北海道の米が現在の厳しい状況で生き残っていくためには今までと同様、「いかに安くておいしいものを安定供給できるか」にかかっており、基本的なことはこの先も変わらないであろう。道南農試では、食味レベルが高くかつある程度安定生産可能な形質を有した品種を目標に試験を行ってきた。

その結果、現在では「ほしのゆめ」を上回る食味と強い耐冷性を具備した系統も選抜されてきている。また、今後は低コストのための直播用品種を育成する課題やより短期間に効率よく品種改良を行うための世代促進事業も加わってくる。これらの課題を総合的にとらえ、さらに効率のよい試験方法を確立する必要がある。

「ほのか224」の育成(平成2年普及奨励、作物科)

イネミズゾウムシの防除対策

(1)背景と目的

本種は侵入害虫であり、北海道では昭和61年(1986年)に大野町で初確認された。その後分布は拡大し、現在では水稲栽培地帯ほぼ全域で確認されている。発生当初より緊急防除対策を実施、北海道における発生生態の解明・被害解析を行い、防除法について検討した。

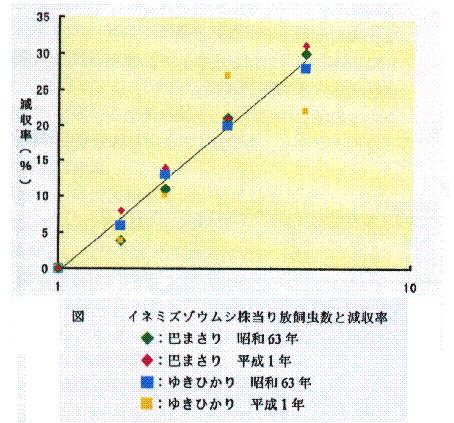

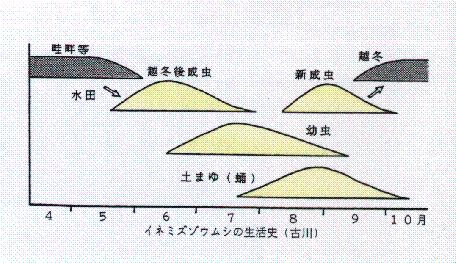

(2)成果の内容

本種は年1回の発生で、成虫で越冬する。北海道における主な越冬場所は水田畦畔である。田植え前には活動を開始し、田植えと同時に水田に侵入する。畦畔からは歩行により侵入し、徐々に水田内に分散していく。このため、水田に侵入した越冬成虫は、畦畔沿いの株に集中する傾向が認められる。

越冬成虫発生のピークは6月中旬で、7月下旬まで認められ、葉を食害、産卵を行う。新成虫は8月から認められ、水稲やイネ科雑草の葉を摂食し、越冬場所へ移動して行く。また、新成虫では飛翔個体も認められ、夜間灯火への飛来も観察される。

産卵は6月から認められ、6月下旬に最盛期となる。室内試験では15℃以上で産卵し、20℃では60~80粒産卵した。幼虫は6月中旬以降認められ、ピークは7月中下旬に見られる。

ポット栽培による放飼頭数を変えた試験の結果、株当り0.5頭で、5%前後の減収が分げつ数の抑制により生じることが明らかとなった。

防除法としては、育苗箱施用、成虫最盛期における水面施用または茎葉散布が有効であった。また、畦畔沿いに被害が多いことから、畦畔から2m程の幅で育苗箱施用または水面施用することにより、密度の低減が可能であり、薬剤を節約することができることを明らかにした。

(3)注意事項

現在では本種は、水稲栽培地帯のほぼ全域に分布が拡大している。発生確認まもなくは分布拡大抑制を目的とした防除もなされたが、イネドロオイムシ等他の初・中期に発生する害虫と同列に考え、これらの害虫の発生状況も考え合わせて防除を実施すべきである。

本種の予察・防除水準については、前記の試験成果をもとに、有効積算温度を利用した発生時期予測法、そして食害株率による要防除判断の方法が示されているので活用されたい。(平成11年指導参考、上川・中央農試)

(平成元・2年指導参考、病虫科)

ばれいしょの早熟栽培実用化試験

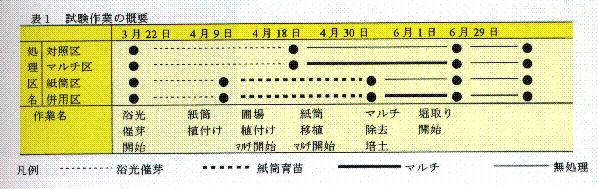

(1)背景と目的

道南地方の馬鈴しょの早出し栽培は、ダイコン等の野菜を後作として定着しつつあった。その安定化を図るため、各種早熟栽培技術の生育特性・収量特性・経営特性を明らかにし、各技術の組合せ効果も検証し、7月10日頃から出荷できるような栽培技術の確立を目的として実施した。

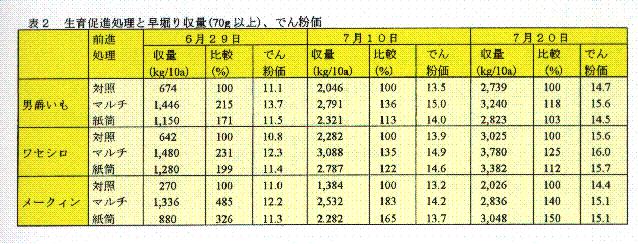

(2)成果の内容

1)早熟栽培は、慣行栽培より有利であり、堀取り時期は、収量・でん粉価・品質・収益性からみて7月10日以降と考えられた。6月末日での堀取りは、収量の安定性に欠け、でん粉価も低く、皮むけや打撲による品質も劣っており、困難であった。早期出荷に努めるべきであるが、品質により単価が著しく異なるので、無理な早堀りは慎むべきである。

2)ポリフィルムマルチ栽培(出芽後20~30日後除去)の特徴としては、地温の上昇があげられ、地表下5cmの塊茎周辺では対照区よりも5℃前後高く、初期生育が良好であったため、早堀りでの塊茎収量が多く、でん粉価も高くなり、収益性が著しく向上した。

3)紙筒移植栽培(日甜紙筒規格5号ポット)は早堀りでの収量・品質がマルチ栽培より劣るが、収益性は慣行栽培より向上し、圃場での作業が少なく、他作物の作業を重視したい場合には有効な早熟栽培技術と考えられた。

4)「男爵いも」「ワセシロ」では、紙筒移植とポリフィルムマルチの組合わせによる早熟栽培は紙筒栽培より早熟化せず、収量もポリフィルムマルチ栽培を上回ることはなかった。

5)「メークィン」は早熟栽培の実施による増収率が著しく高かったが、収量、でん粉価は「男爵いも」「ワセシロ」には及ばなかった。

6)長期育苗(6号ポット使用で30日間紙筒育苗)による大苗の移植栽培は早熟化は可能であったが、植え傷み等の影響もあり、早堀り時の収量は劣り、でん粉価も高くならなかった。

7)植付け時培土栽培し、収穫時までポリフィルムでマルチした場合、透明マルチが平畦マルチと同じ位の早熟効果があった。

(3)注意すべきこと

1)早出し栽培は防除回数を減らすことができるが、高温で生育が早い年次では疫病等の防除体制を早期に準備する。

2)高価格で売却できるように、外観品質・でん粉価を観察しながら堀取り時期を決定する。

(平成2年指導参考、作物科)

ジャガイモそうか病の耕種的防除法

(1)背景と目的

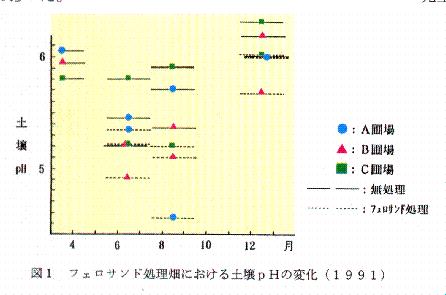

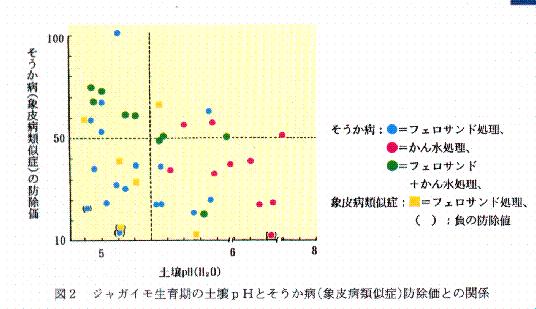

この病原菌は土壌中で長期間生存するため、無菌の種薯を植えつけても、塊茎の表面にカサブタ状の病斑を作る。そのため、食用・加工用では、商品価値が極端に劣るため、生産の障害となっている。この病害の実態調査では、低pH圃場や低温多湿年に少発生であったことをヒントに、フェロサンドによる土壌酸度の調整、および潅水チューブによる土壌水分調整によって発病程度の軽減を図った。

(2)成果の内容

フェロサンドは土壌pHの低下力が高く、淡色黒ぼく土・砂壌土では0.1低下させるのに必要な量は40~70kg/10aであった。現地圃場で目標pHを5.5として所定量を施用して酸度変化を追跡した結果、年次・圃場によりばらつきはあるものの、実用可能な資材と評価できた。この酸度低下は一時的なもので、収穫後の耕起により解消された(図1)。この酸度調整だけでは、pH5.2以下でも発病に変動があり、抑制効果は不充分であった。

また、潅水チューブによって、馬鈴薯の塊茎形成期から7月中の期間に土壌pF2.3をめやすに土壌水分を高めに維持したが、これだけでは発病の抑制はできなかった。そうか病の防除効果は、両者の組み合わせによって高まり、pH5.3以下での潅水は高度汚染圃場でも、ほぼ安定的に防除価60以上(=発病程度を半分以下)を確保できた。なお、収量・澱粉価への悪影響はなかった。

(3)注意事項

この当時は、フェロサンドの使用は1圃場1回のみ、淡色黒ボク土限定であった。現行の方法は「農作物病害虫防除基準」に示されているが、これらの制限はなくなり、目標pHは5.0となっている(その根拠については、平成9年指導参考を参照)。

注:防除価=100-(防除区発病度/無防除区発病度)×100。したがって、処理方法が全く無効では0,完璧防除では100という値になる。

(平成4年指導参考、病虫科)

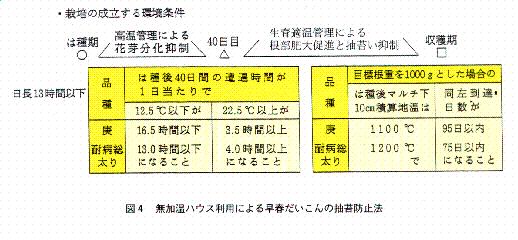

早春まきダイコンの無加温ハウスにおける抽苔防止法

(1)背景および目的

無加温ハウスにおけるダイコンの生産を安定させるため、ダイコンの生理的特性を利用して抽苔を防止する、合理的な温度管理法を確立すること目的とした。

(2)成果の内容

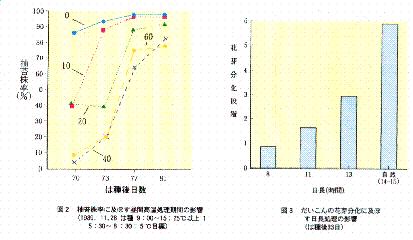

1)播種後30~40日までは、早春期を想定した条件(夜間5℃17時間)により花芽分化が促進された。播種後40日以降の低温は、花芽分化を抑制した。

2)夜間5℃17時間の条件下では、抽苔は「耐病総太り」で播種後70日目と最も早くなり、低温感応性の低い「T340」でそれより69日、「庚(かのえ)」で30日遅くなった。

3)昼間高温処理は、40日処理までは処理期間が長い程、花芽分化が抑制された。

4)長日条件により花芽分化は促進され、その程度は13時間を越えると急激に強くなった。

5)ポリトンネルを用いた被覆方法によると、マルチのみに比べ、抽苔率は著しく低く、根重は増加した。

6)トンネルの昼間密閉30~40日処理で抽苔抑制効果は高かった。収穫期での根重、抽苔状況を考慮すると、「庚」で20~30日間、「耐病総太り」で30日間の処理が適当と考えられた。

7)トンネルによる40日間の夜間保温と、「庚」では20日間、および「耐病総太り」では30日間の昼間密閉処理によれば、それぞれの播種限界は早くとも1月25日、3月10日と考えられた。

8)播種後マルチ下10cm積算地温は、根重1000gを目標とした場合、「庚」で1100℃、「耐病総太り」で1200℃が目安と考えられた。

(3)注意事項

1)トンネル昼間密閉処理中の気温の上限は60℃とし、60℃を超える場合ハウスの換気を行いトンネル内の温度条件を保つ。

2)播種後40日目以降は、高温条件により花芽分化が促進されるので、生育適温以上にならないように換気を行う。

(平成3年指導参考、園芸科)

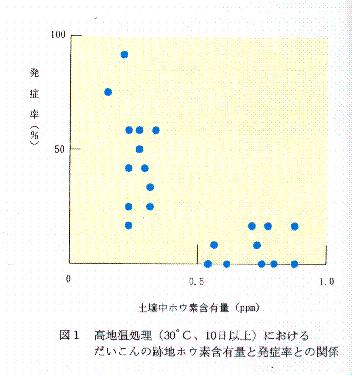

だいこん赤心症の発生原因と軽減法

(1)背景と目的

だいこん赤心症は、初夏まきと夏まきのだいこんに発生する生理障害である。その発生原因を明らかにし、さらに、発生の軽減方法を示した。

(2)成果の内容

発生原因は、主に地温と土壌中のホウ素含有量によることが分かった(図1)。また、品種によっても発生の程度に差がみられることが分かった。

地温が高い条件下では、赤心症の発生が多くみられる。この場合には土壌にホウ素を施用することによって発生が抑制されたが、発症率を完全にゼロにすることはできなかった。時期的には、播種後40~50日の期間中に高地温に遭った場合が、最も発症率が高くなった。

土壌中のホウ素含量だけが異なる栽培条件下で、赤心症の発生株と未発生株の発生部位(地下部:根)について、だいこん体内の無機成分を比較した結果、ホウ素以外の成分については違いはみられなかった。ホウ素については、水溶性画分の含有率が大きく違い、発生株の含有率は未発生株の16%前後しかなかった。赤心症の発生するホウ素含有率は品種によって大きく異なる。これは、品種によってホウ素の要求量が異なるためで、根のホウ素含有率だけが赤心症発生を支配する要因ではないことが分かった。

赤心症の発生する時期は、品種や栽培条件によっても異なる。早い場合は、播種後40日以前でも発生し、日数の経過とともに症状は進行する。このとき発生部位である根部では、全フェノール含有率の増加が認められた。赤心症に対する品種間差が大きいのは、発生の直接の原因であるフェノール代謝活性が遺伝的に異なるためと考えられる。したがって、抵抗性品種を栽培することが、発生防止に最も有効である。「涼太」「献夏」「福味2号」「快進2号」は赤心症の発生が少ない品種であることが分かった。

また、赤心症発生の軽減には土壌中のホウ素含有量を0.5~1.0 ppmに確保することが有効であった。土壌中ホウ素含有量が0.5ppm以下の圃場ではホウ酸換算で480g/10a、0.5ppm以上の圃場ではホウ酸換算で200~300g/10a施用する。後作のことを考えると、ホウ素の過剰施用は避けなければならない。ホウ素も含めた肥料成分の溶脱防止と、土壌水分確保のために、マルチを収穫時まで使用することが有効である。根の肥大期になると、茎葉の繁茂で日陰ができるため、マルチによる地温上昇の心配はほとんどなくなる。

(平成4年指導参考、土壌肥料科)

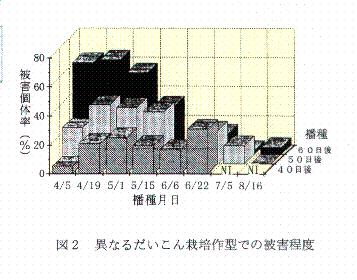

だいこんを加害するゴミムシ対策

(1)背景と目的

昭和60年頃より、春播きダイコン表面に直径1㎝ほどの陥没痕が目立ち始めた。これによる品質低下は著しいため調査を行った結果、ゴミムシ類による食害であることが確認された。ゴミムシ類はこれまでは主に捕食性天敵として知られていたが、「害虫」として明確に認識されたのはこれが始めてであり、防除法も全く不明であった。そこで、ゴミムシに対する防除対策確立のための試験を行った。

(2)成果の内容

作型としては6月収穫のトンネル栽培ダイコンで多かった。また、播種時期を変えた試験の結果、加害時期は5月中旬から6月にかけてであることが明らかとなった。露地栽培での被害は非常に少なかった。また、現在の栽培品種では被害に差は認められなかった。

被害多発圃場ではマルガタゴミムシ・トックリナガゴミムシ・キンナガゴミムシ・ゴミムシの4種が優占しており、その中でマルガタゴミムシの個体数が多かった。そして、ダイコンブロック片・ダイコン幼根への加害性の調査の結果、マルガタゴミムシが加害種であると判明した。

落とし穴式トラップでの捕獲調査の結果から、マルガタゴミムシは4月上旬から認められ、5月中旬から捕獲数は増加し、7月中旬以降減少した。新成虫は6月後半から捕獲され、大部分は雑草地で捕獲され、畑地では少なかった。

緑肥栽培のマリーゴールド圃場で越冬成虫、新成虫とも捕獲が多かった。これ以外の堆肥・有機物等の違いによる被害への影響はみられなかった。

殺虫剤に対する感受性を調べると、BT剤・IGR剤は全く効果が無く、合成ピレスロイド剤はノックダウン効果はあるが死虫率は低かったのに対し、有機リン剤は死虫率が高かった。このことからコナガやアブラムシ防除に使用される殺虫剤の変遷がゴミムシ被害の多発につながった可能性が推察された。

圃場における防除試験では、テフルトリン粒剤の全面土壌混和(4kg/10a)が有効であった。また、ベイト剤(NAC粒剤)の播種20日後からの10日間隔で3回散布が、比較的安定した効果が認められた。ただし、土壌混和とベイト剤を組み合わせても防除効果の増強は認められなかった。

(3)注意事項

テフルトリン粒剤およびNAC粒剤は作物登録はあるが、ゴミムシ類に対する登録はない。

ダイコンの根部を加害する害虫としてゴミムシの他、キスジノミハムシ、タネバエ、ネキリムシ類等がある。現場ではこれらが混在して被害をもたらしているが、被害がこれらのどれによるものか明確にされていない場合がある。これらの害虫の発生生態は未だ明らかでない部分が多く、防除は必ずしも十分ではない。今後これらの害虫の防除対策についてさらに検討する必要がある。

(平成10年指導参考、病虫科)

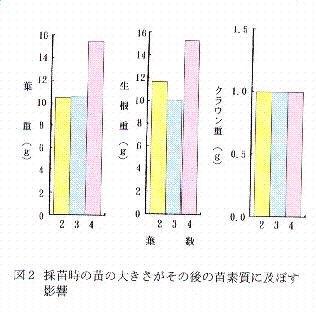

イチゴ無病苗の大量増殖法

(1)背景と目的

育苗中における土壌病害汚染回避のため無病培土(園芸用粒状培土)のイチゴ育苗適応性を検討するとともに、ウイルスフリー化したイチゴ苗の大量増殖法を開発し、優良苗の普及推進をはかる。

(2)成果の内容

1)園芸培土は苗素質の充実良化に極めて高い効果が認められた。これは粒状のため通気性が良いことや保水性・毛管上昇が良いことが起因すると考えられた。従って、イチゴ無病培土として適すると判断された。

2)苗素質及び活着性は収量性に影響を及ぼす。この園芸培土は特に重量的形質(葉重、クラウン重、根重)の苗充実に優れており、また活着性も良好であった。そのため水耕栽培と土耕栽培のいずれにおいても慣行苗と比べて多収となった。

3)育苗培土の量は収量性を勘案し、300ml/鉢が良好であった。また育苗培土中の窒素成分量は180~200mg/lが適当であった。

4)無病苗の大量増殖を前提としたことから、採苗方式は空中垂下方式を試みた。親株の培土量は1株当たり5l程度が良好であった。培土の厚さは10cmで、1m2に20株植えることが可能であった。

5)空中垂下方式では、子株を着地させずに採苗するため、採苗が3次苗で1m、4次苗で1.2mの高設台に親株箱を置く必要があった。垂下中の子株では、葉は通常通り増加するが、根は伸長できず、茎部肥大の状態で止まった。これらの全子株を同時に採苗して鉢上げした場合、4次の2葉苗であっても適水分で管理すると活着は順調となり、苗素質も良化した(図2)。しかし、大苗傾向の方が一層苗素質が良化し、多収性を示すため、ランナーの発生を促進させるように親株の保温時期(ハウス搬入)を早めることも良策と考えられた。

(3)注意事項

園芸用粒状培土は含水率が低いため粘着力が弱く、鉢の底穴から流出しやすい。そのため底面に寒冷紗の切片を敷いて培土を詰めるのが好ましい。また、通気性が良く乾燥しやすいため、灌水には十分注意する必要がある。

(平成3年指導参考、病虫科)

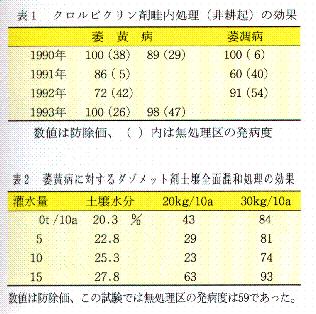

イチゴの萎黄病・萎凋病の防除対策

(1)背景と目的

イチゴの土壌病害は、被害程度も激しく土中生存期間も長いので、圃場での対応は難しい。道内には、イチゴだけに発病する萎黄病 Fusarium oxysporum f.sp. fragariaeや根腐病Phytophtora、ナス科作物など多種の植物に発病する萎凋病Verticillium dahliae、 などがある。

これらは、早発するとイチゴ株が枯死し、収穫期の発生でも果実の肥大不足・着色不良・糖度低下などにより、商品価値はなくなる。

この防除法として、拮抗微生物利用、薬剤の土壌潅注、太陽熱利用による地温上昇、湛水および土壌消毒剤による殺菌、有機物施用、異種作物栽培による土壌環境改善、非病原性Fusarium菌の接種、イチゴ品種の抵抗性調査など、発生圃場に対して取りうるあらゆる可能性について検討した。

(2)成果の内容

道内の34市町村220haを調査したところ、9%の面積に両病害の発生が認められ、そのうち萎凋病が約7割弱と優占していた。太陽熱利用による消毒では、ハウス・トンネル栽培ともに、萎黄病では100時間以上、萎凋病では70時間以上の日照時間で、有機物資材の投入との併用下で発病を低減できた。

しかし、この方法は処理期間中の気象に大きく依存するので、実施上の難点もある。上記にあげた多くの試験では効果が低いものが多く、有効であったのはわずかに数種殺菌剤の土壌施用だけであった。つまり、クロルピクリン燻蒸剤(99.5%)の30リットル/10a潅注は萎黄病・萎凋病に、クロルピクリン・DCIP油剤の同量潅注、またはクロルピクリン錠剤(1錠/30×30cm)埋込みは萎黄病に、それぞれ有効であった。

また、ダゾメット(98%)粉粒剤の30kg/10a全面土壌混和では、撒水によって30%程度の土壌水分を確保すれば萎黄病の発病を低下させたが、これは萎凋病の同時防除にも有効であった。

湛水条件で地下20cmの病原菌が死滅するのに、萎凋病では1年以内であったが、萎黄病菌は2年近くの期間を要した。抵抗性の品種がいくつか認められ、萎黄病には「きたえくぼ・ベルルージュ・女峰・サマーベリー」など、萎凋病に対しては「きたえくぼ」などがあった。また、「宝交早生」の実生に抵抗性系統が認められた。

(3)注意事項

具体的な防除法については、北海道発行の「農作物病害虫防除基準」にとりまとめられている。

注:防除価=100-(防除区発病度/無防除区発病度)×100。大きい数値ほど効果が高いといえる。

(平成5年指導参考、病虫科)

イチゴ新品種「きたえくぼ」の育成

(1)背景と目的

いちご品種は、1990年台初頭までは「宝交早生」が北海道において主につくられていた。しかし、この品種は日持ち性や輸送性が劣り、屑果割合が高く、果形が悪いといった欠点があった。「きたえくぼ」は「宝交早生」に比べ外観品質及び日持ち性で優れ、食味も同等以上のため、平成5年に北海道奨励品種となった。なお、品種名は平成6年に公募により付けられた。

(2)来歴

母親には光沢が良好で、果実が硬い道南農試系統の「59交13-37」を用い、これに果皮色が濃く、果形の良い千葉県農試育成の「麗紅」を父親として、昭和62年に交配した。昭和63年には選抜後代に「62交102-1」から「62交102-9」の系統番号をつけた。そして平成元年にその中から特性の優れた「62交102-7」を選び、「道南8号」の新配布系統名を付け、生産力及び地域適応性の試験を行った。

(3)特性の概要

1) 形態的特性

草勢が強く、「宝交早生」より旺盛な生育を示すが、分げつは少なめである。葉は大きめであるが、葉数は少なく、葉柄長は「宝交早生」よりやや短い。ランナーは「宝交早生」より7~10日遅れて発生するが、その数は多い。花柄は「宝交早生」並の長さだが、花と花弁は「宝交早生」よりも大きくなり、花房当たりの花数も「宝交早生」より多い。

2) 収量性

上物収量は「宝交早生」並であるが、屑果の発生が少ないため上物率は「宝交早生」より10%程度高い。平均1果重は「宝交早生」より2~3g大きい。

3)果実特性

果実の色は「宝交早生」より淡いが、光沢があり、外観は「宝交早生」より優れる。糖度(Brix)と酸度は「宝交早生」より高く、食味は「宝交早生」並であるが、空洞を生ずる。「宝交早生」より果実はやや硬く、日持ち性は優れる。

4)生態的特徴

「宝交早生」に比べて、花芽分化期は10日程度、開花始は10~14日程度遅れるが、成熟日数は5日前後早いため、収穫期は7~10日遅れる。休眠は「宝交早生」より深く、休眠打破に要する時間は1000時間を超える。

(4)普及対象地域及び栽培上の注意点

全道一円で栽培可能である。但し、収穫出荷の分散平準化のため「宝交早生」と組み合わせる必要がある。

栽培法は「宝交早生」に準じるが、過繁茂になりやすく、灰色かび病による病果が多発生する危険があるので密植は避ける。

(平成5年指導参考、園芸科)

いちご「きたえくぼ」の定植時期と苗質

(1)背景と目的

北海道内のいちごは「宝交早生」の作付けが多く、その栽培法も「宝交早生」に適する方法がとられてきている。しかし、「宝交早生」と「きたえくぼ」では生理生態的特性が異なることから、本試験では「きたえくぼ」に適した定植時期と定植時の苗の大きさを明らかにすることを目的とした。

(2)成果の内容

1)道南農試では平成8年の9月上旬定植でやや減収したが、花房数の減少はみられなかった。一方、平成7年の小樽市や仁木町では9月上旬定植で収量、花房数とも減少した。定植時期は8月下旬が最も安定していた。

2)花房数は大苗ほど増加したが、その数は地域により大きく異なった。収量的には中苗か大苗で最も多収となった。しかし、9月上旬定植では中苗でも収量の低下が認められる場合が多かった。

3)花房数と収量は正の相関が認められるが、花房数が増加すると1果重が減少する傾向がみられた。「きたえくぼ」の特性を生かすための、最適な花房数は5~6本と考えられた。

4)「きたえくぼ」は「宝交早生」より1花房当たりの果数は多かったが、花房数は少なかった。このことから、「宝交早生」より「きたえくぼ」の方が収量に及ぼす花房の数の影響が大きいと思われた。

(3)定植時期と苗質に関する指標

果重を落とさずに多収を得るためには、

1)道南やそれに準ずる地方では、8月中~下旬に中苗を定植する必要がある。

2)道央やそれに準ずる地方では、8月中旬に中苗を定植するか、8月下旬に中~大苗を定植するのが良いと考えられる。

3)道北とそれに準ずる地方では8月中~下旬に遅れることなく中~大苗を定植、活着させる必要がある。

(4)注意事項

1)「きたえくぼ」を定植する場合の資料とする。

2)本成績の育苗方法はポット育苗である。

(平成9年指導参考、園芸科)

いちご「きたえくぼ」の収量・品質向上対策

(1)背景と目的

「きたえくぼ」は市場の評価や作付けに対する期待が高く、収量、品質の向上対策についての検討が求められた。本試験では「きたえくぼ」における秋保温や摘花、摘房による花房数の制御について検討するとともに、着色改善について調査することを目的とした。

(2)成果の内容

1)トンネルやべたがけによる秋保温で果房数が増し、増収となった。しかし、定植時期が遅れると明らかに減収となり、秋保温によっても収量を回復することはできなかった。ただし、9月中旬以降の定植ではべたがけによる果房数の増加が大きく、定植が遅れた場合はべたがけやトンネルによる秋保温が果房数の増加に有効であると考えられた。

2)摘花や摘房により減収となることが多かったが、平均1果重は重くなり、収穫果数の減少に比べ収量の減少は少なく、糖度も無処理より高まる傾向にあった。

3)果房数と1果房当たりの果数には負の相関が認められた(r=-0.738**、p<0.01、n=52)。「きたえくぼ」の最適果房数は5~6本であるが、この時の果数は回帰式より71~74果となった。そのため、摘房、摘花を行う目安は、1株当たりの花房数が7本以上、果数で80花以上の時と推察され、その場合、花房数を5~6本または花数を70花程度に整理する。

4)果房出しによって、軽度の先白果が減る傾向にあった。果皮の着色については、エアーキャップシートの使用で淡色面が濃くなり、濃色面と淡色面の色差が小さくなった。その結果、果実の色むらが小くなった。

(3)注意事項

1)トンネルによる秋保温では、9~10月の好天時に高温障害の心配があるので、そのような場合は適切な換気が必要である。

2)果房出しを行う場合は、高温時の着色が早すぎることがある。

(平成11年指導参考、園芸科)

ミニトマトの安定栽培技術

(1)背景と目的

ミニトマトは、千葉県、愛知県、および熊本県などをはじめ全国的に生産される果菜である。北海道においても1980年代後半から栽培面積が増加し、1996年には後志、上川、空知等で115haが作付けされた。近年は急激な栽培面積の増加は見られないが、出荷量は普通トマトの10%前後で推移し、夏期の道外移出野菜として今後も期待されている。

しかし、北海道における栽培法は従来の普通トマトの方法が準用されており、このため、安定生産に欠ける面が多かった。そこで、夏期長期穫り作型に対応した品種選定、育苗、栽培管理法、並びに養分吸収パタ-ンに合致した合理的な肥培管理法の検討を行った。

(2)成果の内容

1)品種は「ミニキャロル」が多収かつ品質が安定していた。「キャロル7」は裂果が少なかった。

2)は種期を2月中旬~3月中旬、定植期を4月中旬~5月中旬とすることで、6月~10月に収穫する長期穫り作型を実現した。

3)育苗日数は60日間程度(このうち、は種から鉢上げまでの日数を10~15日間)、培地量は800ml程度が適当であった。培地量を500ml程度で育苗日数を40~50日にすることは可能であるが、早期収量が減少した。育苗時の夜温は5~10℃、窒素濃度は10~20mg/100mlが適当であった。

4)栽植法は2条植(平均条間110cm)株間40~50cm、整枝法は主枝1本仕立て、収穫段数は8段程度が作業上適当であった。着果法はマルハナバチ利用が有効であった。

5)施設条件下で栽培したミニトマトの生育・窒素吸収特性は、摘心後の生殖生長への転換が明らかであった。すなわち、摘心までは、乾物重および窒素含有量が茎葉と果実のそれぞれで増加し、栄養生長と生殖生長が同時に進行したが、摘心後は茎葉への窒素配分が低下し、果実のみに吸収窒素が配分され、生殖生長への質的転換が起こっていた。

6)標準的な窒素施肥法は、基肥量を10kg/10aとして、追肥を3~4段花房開花期から最上段の8段花房の開花期までに分けて、合計12kg/10a程度とにするのが適当であった。

(3)注意事項

1)適応作型は2月中旬~3月中旬播種のハウス長 期穫り作型であり、一般管理は普通トマトと同様で ある。

2)窒素施肥試験は、品種「ミニキャロル」を用いた。

(平成6年指導参考、土壌肥料科)

ハウストマトの窒素施肥法及び内部品質変動要

(1)背景と目的

北海道における施設栽培トマトは、ハウス・雨よけ栽培を合わせると約370ha(平成9年)あり、施設野菜としてはメロン・ホウレンソウに次ぐ面積を持つ。夏期の道外移出野菜として重要であり今後も伸展が期待されている。しかし、これまでの標準窒素施肥量は5段収穫の場合で45kg/10aとされ、多肥栽培が行われていた。

そこで、収量を低下させない程度の、かつ堆肥施用を前提とした窒素施肥量の削減を目標に試験を行った。また、併せてトマト果実の内部品質変動要因を検討した。

(2)成果の内容

1)堆肥施用条件における窒素施肥量

完熟系品種「ハウス桃太郎」の5段収穫において、窒素施肥量は堆肥4t/10a連用で25kg/10aが適当であった。堆肥6~10t/10a連用ハウスでは15kg/10aまでの減肥が可能であった。定植時の無機態窒素量は5mg/10aあれば十分であった。

具体的な窒素施肥法は、基肥を10kg/10a、追肥を1回当たり4kg/10aを各収穫対象花房の果実が30~40mmに肥大したときに行うこととした。

2)トマトの内部品質変動要因の検討

堆肥施用・無施用それぞれの条件において、窒素用量・施肥配分試験を行ったが、各種処理間で糖度の差は小さかった。また、各種有機質資材の中で比較的速効性で栽培現場で広く使用されている資材として、魚粕・鶏糞・菜種粕・骨粉・米糠・堆肥について糖度および酸度に及ぼす影響を検討したが、これらの資材間差は明らかでなかった。

根域を遮根シ-トにより制限し、さらにかん水量を少なくして、大幅に(慣行区の1/4~1/3程度に)収量を低下させた場合のみ、糖度・酸度とも卓越して上昇したが、収穫期間が長い作型において内部品質を制御する技術としての実用化は困難と判断された。

(3)注意事項

・半促成作型(無加温ハウス)で、品種「ハウス桃太郎」を供試し、5段収穫を前提に得られた成果である。

・北海道におけるトマト栽培ハウスでは、本試験に供試したハウスよりも無機態窒素含有率が高い土壌が数多く見られる。これらの土壌では土壌診断に基づく窒素減肥が必要である。

(平成7年指導参考、土壌肥料科)

抑制栽培トマトの条斑病(CMV)の防除

(1)背景と目的

トマト条斑病は、昭和57年に道南地方のトマト栽培ハウスの80%以上に発生し、それ以来、多発が続いていた。この病原ウイルスはCMVが主体であることから、その寄主植物範囲は広く、多種のアブラムシによって非永続的に伝搬され、汁液伝染もすることが判っている。したがって、作物への初期感染の防止が目標となり、アブラムシの飛来有翅虫の侵入防止、および発病株での増殖抑制の方法を探った。

(2)成果の内容

病原を媒介する種類としては、モモアカ・ワタアブラムシなどが主体であったが、これらの有翅虫の飛来は7月下旬頃から増加し始め、8月上中旬に盛期となった。条斑病の発病株は8月中旬に急増したが、定植時期が7月下旬頃以降と遅くなるほど発病株率は高まった。これは、アブラムシ類有翅虫の飛来盛期に、ウイルスに感染しやすいトマトの若苗がさらされることによるものと考えた。

トマトの生育前半期は感染しやすく、また、被害も激しくなるので、育苗期および定植後しばらくの間の対策は、充分に注意を払っておこなう必要がある。また、定植後のハウス内では、外側の列で明らかに発病株率が高かったが、これも侵入有翅虫の数が多い部分であるためと理解される。

育苗期は、アブラムシの有翅虫の飛来を物理的に回避するため、寒冷紗被覆によって遮断するのが有効であった。定植ハウスには、紫外線カットフィルムを使うと、(おそらくハウスへの侵入有翅虫が減るため)発病株率は明らかに低下した。露地栽培ではシルバーマルチ敷設による飛来防止効果が高く、発病率を低下させたが、シルバーテープの2段張りと併用した場合に増幅効果は見られなかった。被害防止には育苗期・定植後の両者の対策が必要である。

(3)注意事項

紫外線カットフィルムではアブラムシの増殖を抑制できないので、保毒株およびアブラムシが持ち込まれた場合、一般ハウスと同様に多発する。また、有翅虫に対して、自動換気扇からの強制導入、ハウス内直射光による誘導にも注意する。有翅虫の飛来盛期は温暖年には早まるので、育苗・定植期との同調時期に注意を払うことも必要である。弱毒ウイルスを幼苗期に接種しておくと、上述の防除対策を講じなくとも、被害は軽減された。この技術は北海道農試において引き続き研究開発中である。

(平成元年指導参考、病虫科)

トマトのサツマイモネコブセンチュウ対策

(1)背景と目的

本種は世界的に広く分布する線虫であり、高温性のため北海道では加温栽培施設に発生が認められる。寄主範囲は広いが、本道の施設ではキュウリ・トマトといった果菜類で被害が多い。このため、本種に対する防除対策試験を実施した。

(2)成果の内容

本種の存在の確認には、ホウセンカ(「椿咲八重混合」)が感受性が高く、適していた。発生密度の推定にはニンジン(「US春播き五寸」)が適し、90日栽培後の根こぶ指数から線虫密度の推定が可能である。キュウリ、トマトの感受性品種での要防除水準は定植時の2期幼虫密度が生土25g当たり2頭、検定植物のニンジンで根こぶ程度40である(個体毎の根こぶ指数では1~2程度)。

防除対策としては、トマトでは「桃太郎」等の抵抗性品種の利用がある。しかし、平成9年に一部地域で抵抗性品種にも寄生性を示す抵抗性打破系統が確認された。これはトマトの抵抗性品種を連続して栽培した地域で多く出現している。系統の判別には、25℃程度で抵抗性品種を栽培し、それに対する根こぶの着生状況を観察する。この条件で根こぶ着生が認められたら打破系統、認められなかったら普通系統である。なお、普通系統でも30℃を越える温度では根こぶの着生が多くなり、抵抗性品種の抵抗性程度は減衰する。よって打破系統の出現を回避するためには、温度管理を適正にしつつ、抵抗性品種の連作を行わないことが重要である。現在のところ抵抗性打破系統に有効な抵抗性品種はなく、他の防除対策をとる必要がある。

普通系統、打破系統とも以下の対抗植物が有効である。ステビア、マリーゴールド「セントール」、ギニアグラス「ナツカゼ・ソイルクリーン」、ソルガム「つちたろう」、クロタラリア。

また、本種は45℃で3時間以上保つことにより死滅する。この条件を満たす太陽熱処理が有効である。そして、温泉熱水の3~5日の湛水処理も有効であった。薬剤防除法では、ホスチアゼート粒剤の全面混和が有効であった。

(3)注意事項

トマトの本種に対する抵抗性品種はキタネコブセンチュウには抵抗性はないので、種類を確認することが必要である。区別点はサツマイモネコブではこぶが連続しダリアの球根のようになること、落花生には寄生性を有しないことである。

対抗植物のうち、ステビアは用途特許が設定されているので自由な栽培はできず、事前の確認が必要である。また、ステビアとソルガムはキタネグサレセンチュウに対する効果はなく、ステビアは温室コナジラミの増殖を招くことがあるので注意する。

最近、本種に寄生する寄生性細菌(パスツーリア菌)が実用化された。また、新たな土壌消毒法として還元消毒法が開発された(ネギの根腐萎凋病を参照)。今後はこれらの方法の本種防除への効果を確認していくとともに、対抗植物などと組み合わせた総合的な防除法の開発へ向けて試験を行うべきであろう。

(平成6。、10年指導参考、病虫科)

施設キュウリのうどんこ病・べと病に対する減農薬防除技術

(1)背景と目的

環境保全型農業に利用可能な防除技術を探ることを目標として、施設キュウリにおけるうどんこ病・べと病について、被害を査定し、慣行農薬による防除回数の削減のめやすを示した。その他、耕種的防除法との組合わせ効果、酸性水溶液、民間療法的な防除法の評価をおこなった。

うどんこ病 : 無防除では慣行防除にくらべ、果実数・重量は40%強の減収となった。6月上旬に定植した後、定期慣行防除を開始したが、7月中旬までに防除をうち切るとまもなく発病程度は増加し、キュウリ果実は減収となった。発病程度には品種間差があり、22品種中3品種が抵抗性であった。抵抗性品種を用いると無防除でも減収せず、罹病性品種では毎週散布を3回ごとに1回休んでも減収しなかった。このほか、長ネギとの混植、木酢液500倍の葉面散布、シルバーポリマルチの全面被覆について検討したが、いずれも発病抑制効果が認められなかった。

べと病 : 無防除では慣行防除にくらべ、果実数・重量は40%強の減収となった。減収は、発病程度60以上(発病葉率ではおおよそ80%以上)にならないと起きなかった。8月下旬に定植した後、定期慣行防除を開始したが、9月下旬までの防除回数に応じて発病程度は軽減された。10月上旬以降は発病進展が少なく、これ以降の防除をうち切っても減収しなかった。シルバーポリマルチ・黒ビニルマルチでハウス内表土を全面被覆したところ室内湿度は低下し、8月下旬~11月上旬の慣行薬剤による9回散布と同程度に発病を抑制した。供試した20品種のうちには、抵抗性品種はなかった。このほか、長ネギとの混植、木酢液500倍の葉面散布について検討したが、いずれも発病抑制効果が認められなかった。

両者それぞれの有効技術の組立によって、農薬使用量の30%を削減できることがわかった。

(3)注意事項

この試験は、主枝1本仕立栽培において行なわれたものである。また、同時に発生する他病害虫の防除技術との整合性を検討し、地域ごとの主要病害虫に対応可能なものに組替えていく工夫が必要であろう。

(平成7年指導参考、病虫科)

ネギの冬期育苗における抽苔抑制法

(1)背景および目的

ねぎは花芽形成に関しては緑植物低温感応型であり、冬季に育苗する場合は温度管理が重要である。しかし、抽苔に必要な低温遭遇量や感応限界温度など、基礎的な部分でも不明な点が多い。抽苔については、以前はあまり問題とならなかったが、早春期のハウスやトンネル作型、および周年的にハウスを利用する簡易軟白栽培などによって作型が前進しており、これまで以上に抽苔が問題となると考えられる。そこで、冬季育苗における品種、播種期と夜温について検討し、抽苔抑制や省エネに適した温度条件設定の資料とすることを目的に試験を行った。

(2)成果の内容

1)抽苔は苗令が進んだ大苗ほど早く、抽苔株率も高かった。また、小苗では低温処理により抽苔せず、低温感応限界の葉鞘径は4~5mmと推定された。

2)低温感応中の日長については、16時間日長に比べ、8時間日長のほうが抽苔を促進した。

3)低温感応中に30℃以上の高温にあうと花芽分化、抽苔は抑制された。定植後の昼間トンネル密封処理でも同様の効果が確認され、抽苔抑制技術として利用可能と考えられた。

4)播種期が遅くなるほど生育は早くなった。

5)苗床での抽苔は、夜温5℃および10℃で多く、早い播種期(10月~1月)ほど多かった。また、本圃での抽苔は育苗夜温15℃で5℃と同じか、むしろ多くなった。これは15℃の苗の生育が早く、定植が早まったため、低温遭遇量が多くなったことが原因と考えられる。

6)品種では「長悦」の抽苔が少なかった。

以上のことから、ねぎの冬季育苗における夜温は、抽苔、育苗時の暖房コストの点から5℃が適当と考えられた。また、無加温ハウス利用の12月上旬以前の播種期では、「長悦」など晩抽性の品種の利用が必要と考えられた。

(平成6年指導参考、園芸科)

ねぎの品種特性

(1)背景および目的

野菜の育種は、民間の種苗会社が主体となって進められており、かつそのほとんどが道外で育成されている。道立農業試験場野菜担当各科は、地域農業技術センターとの連携のもと、道内の野菜品種の増加、変遷への迅速な対応を図るため、平成5年から品目を分担して品種特性調査を行っている。

道南農試では、平成9年から2年間にわたり、ねぎのハウス簡易軟白初夏~夏秋どり作型における品種特性を調査した。

(2)成果の概要

試験の結果、有望と思われた品種の特性は以下のとおり。

- 「元蔵」:

- 黒柄系の品種でえりじまりがよい。供試品種の中では生育が早く、収量性も高かった。

- 「NS-932」:

- 葉鞘部の伸びはやや早く、早期収穫が可能である。分げつは少ない。収量は「元蔵」にやや劣る。

- 「W-885」:

- 葉鞘の伸長が早く、太りもよい。収量は「元蔵」並で分げつはほとんどない。

- 「冬扇2号」:

- 合黒系F1品種である。葉鞘の伸長が早く、早期に収穫できる。えりじまりや外観品質、また製品のそろいが良い。収量性は「元蔵」よりやや劣る。

- 「金長3号」:

- 合柄系の品種。葉鞘の伸長が早く、早期に収穫できるが、太りがやや劣る。分げつの発生が多い。

- 「雄山」:

- 黒柄系のF1品種で、葉鞘の伸長が早く、えりじまりが良い。「元蔵」より多収であるが葉鞘部がやや細い。分げつの発生はほとんどない。

- 「雄渾(ゆうこん)」:

- 黒柄系の品種。葉鞘部の太りは良く、やや分げつする。外観品質は「元蔵」と同等で、収量性はやや劣る。

(平成11年指導参考、園芸科)

ネギ根腐れ萎ちょう病の発生要因と対策

(1)背景と目的

1994年9月、檜山北部地域の簡易軟白ネギに根が褐変腐敗し、生育が停滞する未知の病害が発生した。そこで、原因、発生要因を明らかにするとともに、防除対策を確立するための試験を行った。

(2)成果の内容

本病の病徴は、根の腐敗とそれに伴う生育停滞、葉枯れであり、茎盤や葉鞘には褐変や腐敗は認められない。病原菌はFusarium oxysporumであり、ネギ・タマネギに病原性がある点はネギ萎ちょう病と寄主範囲が同じであるが、病徴が明らかに異なことから新しい分化型と判定した。

現地での発生状況調査から、この病気は、栽培年数が長くなるほど、また、年1作よりは周年栽培に、土壌塩類濃度が高いハウスほど、さらには気温の高い夏ほど、多発することが明らかとなった。このことから、本病の発生要因は、連作による本病菌の増加とハウス栽培における高温、および土壌塩類濃度の上昇によるものと考えられた。

本病の防除対策は、土壌消毒以外は決め手となるものはない。土壌消毒は薬剤による消毒でも効果はあるが、新しい土壌消毒法として「還元消毒」を開発した。

還元消毒の処理法は、①土壌にフスマあるいは米糠を1t/10aハウス内に散布し、ロータリー耕起によって土壌とよく混和する。②土地を平坦にし、ネギの栽培で用いる灌水チューブを60cm間隔で設置して透明なビニール、ポリフィルム等で被覆する。③灌水チューブによって100~150mmの灌水を行う。温度の高い時期に処理を行うと、土壌が強い還元状態となり、20日後には本病菌が死滅する。

(平成8・10年指導参考、病虫科・土壌肥料科)

にらの加温1月どり栽培法

(1)背景および目的

北海道内では、にらは11月以降、1月末まで端境期に当たり、高価格で取引されている。これまで、1月上旬出荷をめざした無加温栽培が試みられたが、満足のいく結果は得られなかった。そこで、加温1月どり栽培法を導入するため、にら休眠特性の解明を目的として試験を行った。

(2)成果の内容

1)現地においては、11月下旬からハウス被覆し、保温終了後、12月1日前後から加温をした場合で1月10日前に出荷が可能となった。温度は最低温度を15℃から徐々に上げたほうが、10℃から中盤に温度を上げた場合よりも良品質なものが収穫できた。

2)加温栽培では、加温機の導入費を除くと、無加温栽培に比べ約10~34万円収支が高くなり、暖房コストを考慮しても収益が高くなることが示された。

3)にらは品種によって休眠特性と抽苔特性が異なり、休眠が深く越冬後は抽苔が早い品種と、休眠が浅く抽苔が遅い品種に分けることができた。

4)休眠が深い「たいりょう」や「パワフルグリーンベルト」では、12月1日ごろからの加温で生育が良好となった。

(3)注意事項

1)休眠特性の資料はプランターで栽培したものを用いた。

2)加温栽培の収益性については、知内町における成績である。

(平成11年普及奨励、園芸科)

夏どりホウレンソウの内部品質向上のための栽培法

(1)背景と目的

産地の異なるホウレンソウが店頭に並んでいるとき、消費者が選ぶ基準は、外観だけではなく、栄養性や安全性そして嗜好性など、いわゆる内部品質も重視されるようになった。そこで、夏どりホウレンソウについて内部成分向上を目指した栽培管理法の技術を組み立てることとした。

(2)成果の内容

夏どりホウレンソウの場合、望ましい内部品質の指標値は、硝酸(体内でガンを発生させるおそれがある物質)含有率は300mg/100g生鮮重以下、ビタミンC(抗酸化性があり、ガンの発生を抑制するなどの働きをする物質)含有率は30mg/100g生鮮重以上である。それらの指標値を達成するための、栽培および選択指針を表1のとおりに示した。

ホウレンソウの硝酸含有率を下げ、ビタミンC含有率を上げるためには、施肥窒素量を減らすことが最も有効であった(図1)。

内部品質を重視してホウレンソウを栽培するには、窒素施肥量は10a当たり露地栽培では15kg、ハウス、雨よけ栽培では10kgが適量である。窒素施肥量は、土壌に含まれる硝酸態窒素の量に応じて加減すること大切なので、窒素施肥量は早見表にしたがって決める(表2)。

土壌に含まれる硝酸態窒素量は、メルコクァント硝酸イオン試験紙やコンパクトイオンメータを使えば、ホウレンソウの硝酸濃度も手軽に判定できる。また、潅水時期もホウレンソウの品質に影響を及ぼす。栽培後期の潅水は、ホウレンソウのビタミンC含有率を下げるので、収穫1週間前から潅水は控える。

(平成3年普及奨励、土壌肥料科)

ホウレンソウの内部品質に及ぼす堆肥施用の影響

(1)背景と目的

安全で良質な農産物を求める消費者ニーズや環境問題への関心の高まりの中で、減化学肥料などクリーン農業についての取り組みを進めている。

堆肥などの有機物と化学肥料とを併用して栽培された農産物と、化学肥料のみで栽培された農産物について、内部成分に差があるかを調べるため、有機物の施用が農産物の内部品質に及ぼす影響を、ホウレンソウの硝酸含有率を重点に検討した。

(2)成果の内容

窒素質肥料を減らさずに堆肥を併用するとホウレンソウの窒素吸収量、草丈および収量は増加するが、硝酸含有率も高くなる。そのため、堆肥を施用した場合には窒素質肥料の減肥が必要である。

堆肥を併用することで、吸収された窒素当たりの乾物生産量(窒素乾物生産効率)は増加する。したがって、堆肥を施用しない場合に比べて、少ない窒素吸収量で同等の収量が得られる。また、ホウレンソウの硝酸含有率は、窒素乾物生産効率が高いほど低下する。そのため、収量が同じ場合には、堆肥を併用して窒素質肥料を減肥して栽培したホウレンソウは、化学肥料のみで栽培された場合より硝酸含有率が低くなり、内部品質の高いホウレンソウの生産が可能になる。

作土の硝酸態窒素量が20mg/100g以下の水準であれば、堆肥を施用し窒素質肥料を減肥することで、ホウレンソウの硝酸含有率を大きく低減できる。したがって、土壌の硝酸態窒素量を低い水準に維持することは良質のホウレンソウを生産するの基本的条件となる。

(3)注意事項

ホウレンソウの硝酸含有率は、土壌の無機態窒素量の増加とともに高まる。また、土壌の硝酸態窒素量が高いと、ホウレンソウの硝酸含有率に対する堆肥施用・窒素減肥の効果は小さくなる。

(平成8年指導参考、土壌肥料科)

ほうれんそうのべと病の発病品種間差と有効薬剤

(1)背景と目的

べと病は古くからほうれんそうの主要な病害であるが、対策としては主に抵抗性品種が利用されている。しかし、抵抗性品種を侵す新たなべと病菌のレースがしばしば出現し、現在ではレース4が全国各地に分布している。そこで、レース4および3に対するほうれんそう品種の反応と薬剤による初期防除技術を確立することを目的とした。

(2)成果の内容

1)道内のべと病菌計8菌株のうち、1菌株がレース3、他の7菌株はすべてレース4であった。

2)ほうれんそう84品種(系統を含む)の中でレース4に対して22品種が真性抵抗性、47品種が罹病性であった。また、15品種は中間的な発病を示した。

3)ハウス内におけるべと病の発生は、分生子の接種後9日前後で認められる。その後、初発葉に形成された分生子によって、接種後18日前後から発病株が急激に増加する。

4)マンゼブ水和剤、およびポリカーバメ-ト水和剤の散布は、既存の登録農薬に比較して防除効果が高かった。マンゼブ剤をほうれんそうの特定の葉に塗布し、その後べと病菌を全体に接種すると、薬剤の付着していない葉にも防除効果が認められた。接種後に塗布しても効果はなく、マンゼブ剤は浸透移行性がないことから、ほうれんそうに全身抵抗性を誘導している可能性が高い。

5)上記薬剤を、子葉期と本葉2葉期に散布すると、収穫時まで高い防除効果があった。

(3)注意事項

有効薬剤は、まだ登録(作物への残留量などを調査して使用法を定める)手続きをしていないので、実用場面では使用できない。

(平成9年指導参考、病虫科)

早出しキャベツのビタミンC向上を目指した栽培法

(1)背景と目的

道内産キャベツの道外出荷量は増加傾向にあり、さらに競争力を高めるためには、内部成分などの品質を高めることが望まれる。そこで、機能性成分としても最近注目されているビタミンCについて、その含有率上昇を目指した栽培法を検討した。

(2)成果の内容

栽植密度が疎になるほど結球重が増加するが、結球重の増加にともなうビタミンC含有率の低下は小さくなる。また、結球重が同じ場合、疎植にするほど結球部のビタミンC含有率は高まった。早春まきトンネルと春まきの作型において、マルチやべたがけを使用すると、使用していない場合に比べビタミンC含有率が上昇した。

これは、疎植にして日当たりを良くしたり、マルチやべたがけを使用して外葉の展開を早めることで、キャベツの光合成量が高まったため、その結果として、ビタミンC含有率が上昇したのである。また、早春・春まきの作型では、結球重が大きくなるほどビタミンC含有率が低下するので、大玉にならないうちに収穫することも重要である。

窒素施肥量が多くなるにつれ結球重は増加するが、ビタミンC含有率はやや低下する傾向があるので、窒素施肥量は施肥標準程度(早春まきトンネルでは14kg/10a、春まきでは20kg/10a)にとどめる。

早出しキャベツのビタミンC含有率の目標値を、早春まきトンネルにおいては50mg/100g生鮮重、春まきにおいては45mg/100g生鮮重とした。その目標値を達成するための栽培方法を表1に示した。

(3)注意事項

トンネルやべたがけの除去が遅れると、糖含有率が下がるので結球始めまでには除去すること。

(平成11年指導参考、土壌肥料科)

キャベツの持つ抗酸化力の評価と変動要因

(1)背景と目的

農産物、とくに野菜には栄養 ( 一次機能 )、おいしさ ( 二次機能 ) のほかに健康を維持する機能 ( 三次機能 ) も求められてきている。一般に、「食品に含まれる三次機能を有する成分」を「機能性成分」と呼んでいる。

ここでは野菜に含まれる機能成分の内、抗酸化力を選択した。脂質は体内の活性酸素などにより酸化され過酸化脂質に変化しやすい。この過酸化脂質の形成は細胞の老化やガンおよび動脈硬化などの成人病を引き起こすと考えられている。人体には、脂質の過酸化を抑制する生体防御機構が存在するが、老化とともにその活性が低下する。

植物にも抗酸化成分が含まれていることから、本道の農産物の抗酸化成分の実態を調査した。さらに、その変動要因を解析し、抗酸化成分を向上する技術開発のための基礎資料を得ることを目的とした。

(2)成果の内容

8月の市販キャベツの抗酸化力は北の産地ほど高く、北海道産の夏キャベツの抗酸化力は本州主産地のものより高かった。しかし、9 月産ではその差は小さくなり、気象の影響がうかがわれた。

道内各産地の実態調査では抗酸化力に品種間差は認められず、圃場間差が認められた。抗酸化力は外葉重が大きく、球重が小さくなるほど高く、トンネルやマルチの利用により初期生育が順調になることによって、高まることが推察された。

栽培条件との関係では夜温が高い条件下で栽培されたキャベツは生育は旺盛となるが抗酸化力は低下した。栽植密度と窒素施肥量の関係では球重は窒素施肥量の増加、栽植密度の低下およびほ場での生育日数の増加とともに増加したが、抗酸化力は球重の増加とともに低下した。

また、収穫後の経時変化をみると、低下程度は球重が軽いほど小さい傾向あったものの、その変動は全体に変化が小さかった。以上のことから、キャベツの抗酸化力は栽培法で向上させることが可能であり、比較的安定的に維持されると考えられた。

(平成9年指導参考、土壌肥料科)

コナガの薬剤抵抗性と防除法

(1)背景と目的

コナガはアブラナ科野菜の重要害虫であり、難防除害虫の一つである。その理由として、本種において薬剤抵抗性が発達しやすいことがある。このため本種に対する適正な防除のため、各種薬剤に対する感受性検定を行い防除対策の資とした。また、飛来状況について解析を試みた。

(2)成果の内容

合成ピレスロイド系殺虫剤の代表的な薬剤であるフェンバレレート・マラソン剤では、1983年頃にはLC50値(半数致死濃度)も10ppm以下と、感受性は高かった。しかし、1988年には伊達市や長沼産個体群で100ppm前後と低下傾向が認められた。1989年にはいったん回復傾向が見られたが、1990年には長沼産個体群ではLC50値が280ppmを越えた。そして、大野町では3283ppmと極めて高い値を示すまでになった。さらに両町とも、1990年にはいずれの合成ピレスロイド剤でも防除効果は認められず、合成ピレスロイド系殺虫剤に対する抵抗性個体群の出現が確認された。

この時点では有機リン剤、ネライストキシン剤、BT剤、IGR剤は高い死亡率を示していたことから、合成ピレスロイド剤を防除体系からはずし、他の系統の薬剤を使用するよう指導した(平成3年)。

さらに1995年にいたりIGR剤の1種であるクロルフルアズロン剤の感受性低下が認められてきた。1997年までの調査の結果、IGR系のクロルフルアズロンとテフルベンズロンで感受性が大きく低下していた。しかし同系統のフルフェノクスロンに対する感受性は高かった。

他系統では、各種BT剤に対する感受性は高く、コナガ防除の主力剤として位置づけられた。また、エマメクチン安息香酸塩の感受性も高く、クロルフェナピルは十分量散布により安定した効果が認められた。

(3)注意事項

アブラナ科野菜にはコナガ以外にモンシロチョウ、ヨトウガが発生する。コナガに対する薬剤抵抗性とは別に、それぞれの害虫に対する薬剤の効果には若干の違いがあるので、圃場において発生している種類を確認し薬剤を選択することが大切である。

また、府県ではBT剤に対しての感受性低下が報告されている。本道において現在有効な薬剤もいずれ感受性が低下する可能性は十分ある。コナガに対しては同一系統の薬剤の連用を避け、効果を見極めながらローテーション散布を心がける必要がある。

なお、5月定植キャベツにおいては、フェロモントラップへの誘殺状況と温度推移から、防除時期を決定するシステムが示されている(平成11年度指導参考事項、中央農試)。また、キャベツにおいては新食痕の観察により防除要否を判断する方法が示されている(平成4・6年指導参考事項、病害虫防除所)。これらを利用することにより、防除回数を減らすことができる。

(平成3・10年指導参考、病虫科)

春夏まきレタスの品質を向上させる栽培法

(1)背景と目的

北海道では野菜の作付け面積が年々増加しており、レタスについては販路拡大野菜としてきわめて有望である。道産レタスの市場における占有率を高めるには、安定供給体制の確立とともに、品質の向上が重要とされる。このため、レタスの内部品質向上を春夏まき作型で検討した。

(2)成果の内容

結球重が大きなレタスほど日持ちせず、結球葉の糖度(Brix)も低くなる。とくに、結球重600g以上(結球葉のBrix3%以下)のレタスは、保鮮性が著しく低下する 。そこでレタスの市場性を考慮して、結球重500~600g(結球葉のBrix3%以上)を高品質レタスの指標値とした。

窒素施肥量を増やすと、レタスの保鮮性が低下するばかりではなく、ビタミンC含有率も下がり、硝酸含有率は増加するなどレタスの品質が低下する。したがってレタスの品質を上げるためには、土壌から供給される窒素もレタスが吸収することを考慮して、標準窒素施肥量から、栽培前の土壌に含まれる硝酸態窒素量を差し引いて窒素施肥量を決める。

収穫直前までの潅水は、結球葉の硝酸含有率を高めるので、収穫2週間前には潅水を停止する。

以上のことを、高品質レタスの品質指標値と栽培指針としてまとめた。

(平成5年指導参考、土壌肥料科)

スプレーギク(秋ギクタイプ)のシェード及び季咲き栽培における夏秋採花技術

(1)背景と目的

スプレーギクは花色、花型が多彩で、花持ちが良く、あらゆる用途に適する。主要品種のほとんどは秋ギクタイプであるが、このタイプは耐暑性が弱く、暖地での夏季栽培は難しい。そこで、北海道の気候条件を生かし夏秋期の高品質な切り花生産を狙った、秋ギクタイプの8~9月採花のシェード栽培と10~11月の季咲き栽培について検討した。

(2)成果の内容

1)シェード栽培

1.切り花長80㎝を目標とした場合、短日処理は摘心25日後(茎長15~25㎝)から開始し花蕾着色期まで行うことで、開花始めは早まりスプレーフォーメーションは良好となった。

2.定植期と短日処理時期を変えることにより8~10月の継続採花が可能であった。しかし、採花年や品種によってスプレーフォーメーションにばらつきがみられた。

3.親株の加温は早い時期から15℃で行うことで、スレーフォーメーションが良好となった。

2)季咲き栽培

1.切り花長80㎝を目標とした場合、定植時期は7月30日前後が良好であった。定植期が早すぎるとスプレーフォーメーションが乱れ、遅すぎると切り花長や節数が減少した。

2.栽植密度が1905本(15㎝5目フラワーネットで4目に定植、床幅80㎝、通路60㎝)で3本仕立ての場合に規格内本数が多くなり、スプレーフォーメーションが安定した。

3.採穂用親株(当年株)の養成は省略することが可能であり、前年採花した越冬株を直接使用しても品質の差はほとんどなかった。

4.育苗中、定植後とも電照の効果は認められなかった。

(3)注意事項

いずれの栽培も品種間差が大きいので、品種特性を把握した上で栽培スケジュール、温度管理、栽植密度を決定する必要がある。

(平成6年指導参考、園芸科)

カーネーションの1回半摘心作型による出荷時期延長

(1)背景と目的

4,5月植え1回摘心作型では8,9月に採花が集中し,共選雇用労働面で不利である。一方、秋(10、11月)は高単価が期待でき,出荷時期の延長と平準化が求められている。そこで、スプレーカーネーションの出荷時期を秋(10,11月)に向けて延長・平準化するための新しい作型である、加温一回半摘心作型を開発することを目的とした。

(2)成果の内容

1)定植期を2月中旬と3月中旬で比較した。その結果、10、11月の収量が変わらないことや,暖房費を考慮すると3月中旬が適した。

2)早生品種は早期に採花終となり10、11月の収量が少なく,中晩生品種では切り残しの危険性があるため中生品種が適した。

3)一回半摘心により一番花の採花ピークが小さくなり、採花時期が後期へ分散化した。

4)摘心法は採花時期の分散化や切花品質を考慮すると2/4摘心(2回目摘心本数/1回目摘心後仕立て本数,2回目摘心茎は2本仕立て)が適した。

5)14.8株/㎡と22.2株/㎡の栽植密度では、14.8株/㎡の方が採花率,切花品質の向上効果が認められた。

(3)栽培方法

1)定植は3月中旬、中生品種を利用し最低夜温12℃、ネットは4~5段とする。

2)1回目摘心は4月上旬に5節目で行い、4本仕立てとする。

3)2回目摘心は5月下旬~6月上旬で、1次側枝が7~8節に伸びた時期に2本のみ5節目で行う。

4)2回目摘心後発生した2次側枝を2本に整枝する。

5)秋期加温は9月下旬から最低夜温12℃とする。

(4)注意事項

1)「1回半摘心とは」一回摘心した後に発生した1次側枝の一部をさらに摘心することである。

2)この技術は全道における加温作型に適応する。

(平成11年指導参考、園芸科)

ストック及びキンギョソウの作型と栽培法

(1)背景と目的

ストック及びキンギョソウは主に関東・東海地方において冬出し切花として生産されている。これらは冷涼な気候を好む作目であり、高温期に経過する4~10月は端境期となっている。そこで北海道の冷涼な夏期の気象を利用した、ストック及びキンギョソウの夏出し栽培法の開発を行った。

(2)成果の内容

ストック

1)極早生品種を供試したところ、無加温で3~7月播種の作型が可能であった。しかし、5~7月播種では高温障害により採花本数は減少した。

2)箱育苗とポリポット育苗の比較を行った。ポリポット育苗では採花本数が増加したが、箱育苗に比べ実用性の点でやや劣った。ポリポット栽培における八重率向上のためには播種倍率を3倍以上とし、間引きを行う必要があった。

3)被覆資材の検討を行った。低温期では透明フィルム、また高温期では遮光フィルム(白黒、シルバー)が有効であった。遮光資材を用いることで規格内収量は増加したが、やや軟弱気味の生育を示した。遮光期間は出蕾期までが望ましいと考えられた。

4)本圃の酸度を6.5以上とすると、切花長の低下や花穂の分化不良などの障害が認められたことから、最適酸度は6.0前後と思われた。

キンギョソウ

1)無加温ハウス栽培では2~7月中旬播種の作型が可能であった。特に2~4月、および7月播種の作型においては切花長が優れていた。

2)6月播種では普通八重咲き系及び八重咲き系がバタフライ系より生育が旺盛であったが、八重咲き系の採花期は他と比べて遅かった。育苗法について検討したところ、箱育苗よりもポット育苗で切り花品質が優れることがわかった。1本仕立と比べて仕立本数を多くすると品質が劣った。2月播種では側枝を利用した連続採花が可能であった。高温期の遮光被覆は規格内本数を増加させた。

3)本圃の酸度は後作への影響を考慮すると、6.0~6.5が適当であると思われた。窒素施用量は7月採花の作型では1.5kg/a、8月採花では1.0kg/aの全量元肥が適していた。

(平成5年指導参考、園芸科)

アルストロメリアの地温制御・電照による開花調節

(1)背景と目的

アルストロメリアには四季咲き性品種もあるが、日本の夏では高温のため四季咲き性を示さないものもある。しかし、地中冷却をすることにより周年開花することが知られている。本試験はヒートポンプを用いて、冬期は地中暖房、夏季は地中冷房をし、さらに秋冬季に電照を行うことで開花時期を調節し、夏秋期の生産力を向上させることを目的とした。

(2)成果の内容

1)夏季の地中冷却により早期開花し、処理期間中の収量増、品質向上効果が認められた。

2)冬季の地中加温により処理期間中の収量増加効果がみられた。また、葉芽の減少がすべての品種で認められた。

3)秋冬季の電照により早期開花、処理期間中の収量増、品質向上効果が認められた。また、葉芽の減少がすべての品種で認められた。電照終了後に採花のピークが遅れる傾向があった。

4)電照+地中加温では、電照、または地中加温単独処理より開花が早まり、収量の増加が認められた。

5)地温制御により年間の収量は増加した。処理終了後は採花のピークが遅れる傾向にあった。

6)地温制御+電照では、地温制御、または電照単独処理より収量が増加した。従来の栽培法に比べ、夏秋季の収量が増加し、最も採花の多い春季の採花のピークが遅れた.また、葉芽の発生が減少した。

7)経済性の評価では、供試品種の平均では従来の栽培法よりやや収益性が高かった。

(3)注意事項

品種によっては地温制御、電照効果が低い場合や認められない場合もあるので、品種の選択に留意する。

(平成10年指導参考、園芸科)

ラークスパーの冷房育苗による夏定植10、11月切り作型

(1)背景と目的

ラークスパーは春から夏にかけて多く生産されるが、秋期の生産量は少ない。それは夏期の高温下での育苗は、発芽障害や早期抽台が起きるなど、いくつかの生産阻害要因があるためである。そこで夜冷育苗した苗を用い、夏期の気温が冷涼で秋期も比較的温暖な道南地方における無加温ハウス栽培を利用した夏定植10、11月切り作型を開発した。材料には「ミヨシのピンク」を用いて、定植期及び育苗トレーの種類について検討した。また、夜冷育苗(夜温15℃、昼間はなりゆき)の他に冷房育苗(夜温15℃、昼間25℃)の効果についても併せて検討した。

(2)成果の内容

1)定植期を8月上旬から9月上旬に設定して試験を行ったところ、8月中旬定植の採花率が安定して高かった。9月上旬定植では切り残しが多く、ほとんど採花できなかった。8月下旬定植では年次により採花率が不安定であった。また、11月の採花割合は年次間差が大きく、8月中旬定植であっても安定的に採花することができなかった。

2)冷房育苗および夜冷育苗の切花品質に与える差は年次間で変動があり、高温年では冷房育苗が優れていたが、冷涼年では差は認められなかった。

3)使用するセルトレーは穴数が多いものを使用し、小苗(200穴)で定植することで切花品質は良好になった。

4)以上のことから、道南地方で夜冷苗もしくは冷房苗を利用し、ラークスパーを無加温で10、11月に採花するためには

(1)200穴セルトレーを用い、(2)7月上旬に播種し、(3)8月中旬に定植することが望ましいことがわかった。

(3)注意事項

本成績は道南及びこれに類似する地帯に適用する。また、無加温夏定植10、11月切り作型に適用する技術ではあるが、11月における採花はその年の気候により安定しないことに留意する。

(平成10年指導参考、園芸科)

デルフィニウムの夜冷育苗による夏定植10、11月切り作型

(1)背景と目的

夜冷育苗した苗を用いてデルフィニウムの新しい作型、加温夏定植10、11月切り作型を開発した。品種「スカイブルーインプ」を用い、本作型に適する定植期、育苗時の夜冷温度、育苗方法について検討した。

(2)成果の内容

1)育苗期間中において18時から翌日の6時まで夜冷処理(15℃、17℃、無処理)を行ったところ、15℃区において抽台の抑制、欠株の減少、切花品質の向上が認められた。

2)定植期については8月中旬、8月下旬、9月上旬の3期について検討した。8月中旬定植では10月上旬に採花始めとなったが、11月中の採花本数が少なくなる場合があった。一方、8月下旬定植では10月中旬に採花始めとなり、かつ11月中も収穫量が確保された。9月上旬定植では採花に至らない株が多く発生した。従って、8月中旬定植が優れていた。

3)育苗方法については11月における収量及び切花品質を考慮すると (1)72穴セルトレーへ6月上旬に播種して8月中旬に定植する、もしくは (2)200穴セルトレーへ5月下旬に播種して1ヶ月後に9cmポリポットに移植・育苗し、8月下旬に定植する必要があった。

4)秋期(10月中旬から)の最低夜温確保のための暖房温度を13℃とすることで採花本数を確保しつつ、切花品質(切花長、切花重、小花数の増加)を向上させることが可能となった。

5)大野町の気候下での経済試算を行ったところ、種苗費が42%と最も高くなり、収益性に大きく影響を与えることとなるので、これが技術普及上の問題と思われた。

(3)注意事項

本成績は加温栽培での夏定植10、11月切り作型に適用する。なお、経済評価は温暖な道南地域の気象下におけるものである。

(平成9年指導参考、園芸科)

デルフィニウムの夏定植10、11月切り作型における品種特性

(1)背景と目的

種子系デルフィニウムの新しい作型、夏定植10、11月切り作型における品種特性を明らかにし、適品種選定の資料とする。

(2)成果の内容

1)多くの品種で株当たり1本前後の収穫となった。規格品採花本数では「チェリーブロッサム」、「ホワイト」、「ギネバー」および「スノーホワイト」が他の品種に比べて多かった。

2)ロゼット化についても品種間差が認められた。すなわち、「ブルーバード」、「ラベンダー」、「ライラックピンク」および「ミッドブルー」において高いロゼット株率が見られた。

3)早期抽台が「ブルーヘブン」と「スカイブルー」において多く発生した。

4)秋期はハウス内の温度が最低10℃になるように加温する他に、内張ビニールによる保温区も設置し比較した。しかし、年次により収量、到花日数などに変動が見られ、無加温栽培は栽培上のリスクが大きいものと思われた。

(3)注意事項

本成績は道南及び類似の地帯における夏定植10、11月切り作型に適用する。

(平成9年指導参考、園芸科)

クリ品種「オータムポロン」、「オータムコロン」の育成

(1)背景および目的

本道のクリ栽培は、(1)在来品種や実生樹の生産が安定しない、(2)本州で育成された品種は耐寒性に乏しい、などの理由から、栽培面積が減少傾向にあった。一方で観光農園におけるクリ拾い人気といった有利性から栽培に意欲を見せる生産者もおり、本道に適応した優良なクリの品種の出現が待ち望まれていた。

(2)成果の内容

昭和41年に道南の在来品種「銀太郎」の種子を5000粒播種し、実生選抜を行って播種後7~8年で結実した中から果実特性や耐寒性に優良なものを選抜した。

- 「オータムポロン(道南1号)」

- ・樹勢は強く樹体は「銀太郎」より大きくなる。枝梢が太く、葉身は大きく、雄花穂がやや直立する。

・発芽期、開花期、熟期とも「銀太郎」より早く、道南農試では10月上旬頃より果実が落下し始める。

・きゅう果(いが)は扁平で、とげの長さが短い。果実は1きゅう果あたり平均1.92果で、1果重が12~13gである。果皮の色は黄色で、食味は良好である。 ・「銀太郎」より収量は多く、樹齢6~7年で300kg/10aに達する。 - 「オータムコロン(道南2号)」

- ・樹勢は強く樹体は「銀太郎」より大きくなる。葉の大きさは中程度で、葉柄は短めである。

・発芽期、開花期、熟期とも「銀太郎」より早く、道南農試では9月下旬頃より果実が落下し始める。

・きゅう果は扁平で小さく、とげの長さが短い。果実は1きゅう果あたり平均1.48果で、1果重が8~9gである。果皮の色は黄色で、食味は非常に良好である。

・収量は「銀太郎」と同程度で樹齢6~7年で300kg/10a程度になる。

(3)注意事項

道南およびそれに準ずる地域を対象とするが、排水不良地や風当たりの強い場所は凍害が発生しやすいので改善が必要。自家結実率が低いため、受粉用の異品種を10m以内に混植する。なお、両品種は受粉用品種として相互に利用できる。

(平成2年普及奨励、園芸科)

被覆肥料の特性と施設野菜栽培への利用

(1)背景と目的

被覆(コーティング)肥料の利用は、施設野菜栽培農家で追肥の簡略化と、養分切れを避けるための対策のひとつとして普及が拡大する趨勢にあるが、その成分溶出の特性と肥効の発現については解明されていない。そこで、被覆肥料の中で普及度が高い樹脂被覆型のものを対象に、施設栽培野菜のなかで追肥を慣行としているトマト・ホウレンソウについてその効果を解析した。

(2)成果の内容

1)生育・収量に及ぼす影響:被覆肥料施用区の生育・収量は、3年間にわたって慣行区と同様の傾向となった。トマト・ホウレンソウでは、全量被覆肥料に置き換えた区はほぼ慣行区並の収量を示し、トマトでは良果収量の割合にも差はみられず、速効性肥料を追肥した慣行区と同程度の効果が期待できる。

2)収穫物の内部品質に対する影響:被覆肥料使用による影響が内部品質に及ぼす影響について、トマトの糖度・酸度、ホウレンソウの硝酸・ビタミンC・糖の各含量を比較したところ、慣行区との間にほとんど差がみられなかった。

3)土壌中の窒素の変動と残効性:被覆肥料施用に伴う土壌中の無期態窒素の推移は、慣行区に比べるとやや変動幅が小さく、窒素成分の溶出は緩慢であった。また、トマト収穫後にホウレンソウを無肥料で栽培したところ、被覆肥料施用区では残存効果が認められた。

4)施肥窒素の利用率:施肥窒素の利用率は各作目とも年次間の変動が大きいが、被覆肥料施用区と慣行区との間に大きな違いはみられず、被覆肥料は慣行施肥区並の施肥効率を示した。

(3)注意事項

1)被覆肥料利用による経済効果:供試した被覆肥料の現状での価格は高く、追肥省略による労賃削減分の経費を除いても、生産費の削減効果は小さい。

2)対象作物に適合した溶出タイプの肥料の選択:被覆肥料の使用に当たっては、各作物の吸収パターンに合った溶出タイプのものを選定することが重要である。また、経済性、土壌水分や地温の条件によって肥効の発現が変化することから、速効性肥料との併用を考慮する必要がある。

(平成9年指導参考、土壌肥料科)

酸性水溶液の散布による野菜類細菌病の防除

(1)背景と目的

植物病原性の細菌は、葉面の酸性化により死滅することが知られる。それを手がかりに、既存の有機合成農薬に比較して、易分解性で生物濃縮されない有機酸を用いることで、環境にやさしく、薬剤耐性の発達しにくい防除資材の開発をめざした。また、道南地方の露地野菜における主要細菌病の発生実態、およびキュウリ斑点細菌病・ハクサイ軟腐病の生態について調査した。

(2)成果の内容

渡島・檜山管内の2年間の調査では、ハクサイ軟腐病・ダイコン軟腐病・キュウリ斑点細菌病が半数ていどの圃場で発生していた。ハクサイ軟腐病の初発する生育ステージは播種期と関係があり、早播きでは播種50日目前後、遅播きでは播種35日目前後となった。5月中旬から8月下旬まで播種日を設定したところ、7月下旬までは発病株率は70%以上と高かったが、8月中旬以降の播種日では10~30%と低かった。

ハクサイ軟腐病に対して、春播きの場合、マロン酸500倍、またはマロン酸670倍とマロン酸2ナトリウム2000倍の混合水溶液を、発病前から7日間隔・4回散布すると、市販農薬と同等の効果があった。夏播きでは(おそらく、高温多湿のために感染機会が増すので)、定植直後からの定期散布、およびストレプトマイシン剤による補助が必要であった。

キュウリ斑点細菌病に対して、フマル酸500倍、またはフマル酸500倍とフマル酸2ナトリウム2000倍の混合水溶液、およびDL-リンゴ酸500倍、またはDL-リンゴ酸500倍とリンゴ酸2ナトリウム2000倍の混合水溶液を7日間隔数回の散布で、市販農薬とほぼ同等の防除効果を示した。

これらの有機酸水溶液のpHは、2.4~3.1であった。また、薬害軽減のため、これらの水溶液には3000倍程度の濃度のアルキルスルホコハク酸塩系展着剤を添加する必要がある。

(3)注意事項

病害虫の防除資材は、すべて農薬取締法による農薬登録を必要とし、防除の有効性、作物残留の安全性などをチェックされる。上記の防除資材は、この手続きを完了していないので、現状では一般に市販される野菜などに栽培場面で使うことはできない。実用的には、既存農薬の使用開始期・回数の参考とされたい。

(平成6年指導参考、病虫科)

あとがき

ここでは、過去10年間に道南農試において試験した成果のうち、主なものを要約してみました。

すべての研究を登載するには、無理があったからです。

課題の選択は各研究科で行い、内容の要約は研究員が分担して行いました。

表題は「作物名と技術内容」を簡明に示したために、試験課題名とは少し違っています。

正しい課題名は、「Ⅲ 普及奨励および指導参考一覧」に記しました。

内容の詳細については、それぞれの年次に道農政部が発行した「普及奨励並びに指導参考事項」に載っていますので、この一覧表を基にご参照下さい。この本は、農業試験場・普及センターなどの農政部出先機関に保管されています。

また、当場の近年の成果集として、昭和60年、平成元年、平成7年にもまとめられていますので、申し添えておきます。

編集代表 鳥倉英徳

平成11年12月 発行

最近の研究成果とこれからの道南農試(創立90周年記念)

北海道立道南農業試験場

041-1201 亀田郡大野町本町680番地

TEL 0138-77-8116 FAX 77-7347

記念誌の目次へもどる