ヒラメ・カレイ類の育種研究について

ヒラメに限らず魚類の養殖を行う場合、いかに良い種苗を確保するかということが養殖事業を成功させるための重要な要素の一つとなります。では、良い種苗とは何でしょうか?ヒラメでいえば、成長が良く、体色や体形に異常の少ない、大きさのそろった、そして病気に強いものなどでしょうか。最近は、海産魚の種苗生産技術が飛躍的に進歩し、なかでもヒラメは高級魚として高い市場価値をもち、放流や養殖が全国的に盛んに行われています。しかし、現在養殖に用いられているヒラメは、すべて天然め親魚に由来しています。従って、野生の魚をそのまま飼育、養殖しているのが現状です。

農業分野では、キララ397に代表されるような作物や、あるいは畜産においても、品種の改良、優良品種の維持、繁殖が行われています。これに対して水産分野では、魚介類の「育種」は立ち遅れており、野性種をそのまま飼育しているのがほとんどだと思います。一般に魚介類は成熟するまでに長い年月を要し、経代飼育や選抜などの育種の常とう手段を用いにくい上に、元来種類が豊富でいずれも多獲されることから育種そのものへの関心も薄かったのではないかと考えられます。しかし、200海里体制になってからは漁獲の減少とともに養殖への期待が高まり、その効率化が緊急の課題となっています。また、飽食の時代、グルメの時代と言われる今、量より質が問われ、健康食品や高級嗜好品としての魚介類への二一ズは高まっています。こうした背景から優れた形質を持つ画期的な養殖品種の作出が切望されています。しかし、食品の多様化が進みつつある今日では、消費者の二一ズも急速に変化しており、長い年月をかけて当初必要とした形質を持つ品種が作出されたとしても、その時点ではもはや時代遅れとなることもあります。そこで、近年水産分野においても染色体工学、細胞工学、遺伝子工学などのいわゆるバイオテクノロジーにより、従来の技術では予想されなかったような新品種を短期間に作出するための研究が行われています。

栽培漁業総合センターでは、平成4年度から「染色体操作技術等応用による養殖用ヒラメの優良品種作出試験」というハイテク研究が始まりました。これは、ヒラメ・カレイ類の間で交雑を行い、本道の天然環境に適したヒラメの新品種を作り出そうとするものです。本道でヒラメの養殖を行う場合、冬期間の低水温のため成長が停滞し、生産効率が著しく低下します。そこで、低水温でも成長するようなヒラメが作出されれば、養殖生産効率は飛躍的に向上すると考えられます。

次に、具体的な試験内容について紹介しますと、まずヒラメと交配するのに必要なカレイの精子を収集し、液体窒素に浸して凍結保存しておきます。そうすれが必要なときにそれを解凍して、ヒラメ卵に受精させることができます。この液体窒素を用いた保存法は、医学あるいは畜産の分野で開発された技術で、精子ばかりでなく受精卵の凍結保存にも実用化されています。しかし、水産分野では、特に魚卵の場合、卵黄が大きいために受精卵の保存までは出来ない状況にあります。それでも精子については、サケ・マス類をはじめ数種の海産魚についても試みられています。

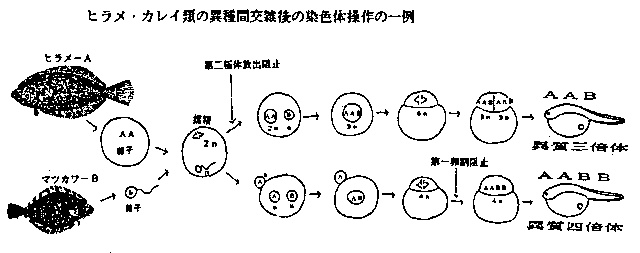

ヒラメ卵にカレイ精子を人工受精させた後、染色体操作により倍数体を作出します。一般に異種間で交雑を行うと、発生の途中で死亡する場合が多いのですが、染色体操作により3倍体あるいは4倍体というように染色体数を増やしてやると、生き残るようになります(異質3倍体)。あるいは4倍体(複2倍体)では妊性が回復し、次世代が安定して作れるようになります。これらは、いわゆる雑種強勢といわれ、両親よりも優れた特質を持つ場合が多いようです。

農業分野では、キララ397に代表されるような作物や、あるいは畜産においても、品種の改良、優良品種の維持、繁殖が行われています。これに対して水産分野では、魚介類の「育種」は立ち遅れており、野性種をそのまま飼育しているのがほとんどだと思います。一般に魚介類は成熟するまでに長い年月を要し、経代飼育や選抜などの育種の常とう手段を用いにくい上に、元来種類が豊富でいずれも多獲されることから育種そのものへの関心も薄かったのではないかと考えられます。しかし、200海里体制になってからは漁獲の減少とともに養殖への期待が高まり、その効率化が緊急の課題となっています。また、飽食の時代、グルメの時代と言われる今、量より質が問われ、健康食品や高級嗜好品としての魚介類への二一ズは高まっています。こうした背景から優れた形質を持つ画期的な養殖品種の作出が切望されています。しかし、食品の多様化が進みつつある今日では、消費者の二一ズも急速に変化しており、長い年月をかけて当初必要とした形質を持つ品種が作出されたとしても、その時点ではもはや時代遅れとなることもあります。そこで、近年水産分野においても染色体工学、細胞工学、遺伝子工学などのいわゆるバイオテクノロジーにより、従来の技術では予想されなかったような新品種を短期間に作出するための研究が行われています。

栽培漁業総合センターでは、平成4年度から「染色体操作技術等応用による養殖用ヒラメの優良品種作出試験」というハイテク研究が始まりました。これは、ヒラメ・カレイ類の間で交雑を行い、本道の天然環境に適したヒラメの新品種を作り出そうとするものです。本道でヒラメの養殖を行う場合、冬期間の低水温のため成長が停滞し、生産効率が著しく低下します。そこで、低水温でも成長するようなヒラメが作出されれば、養殖生産効率は飛躍的に向上すると考えられます。

次に、具体的な試験内容について紹介しますと、まずヒラメと交配するのに必要なカレイの精子を収集し、液体窒素に浸して凍結保存しておきます。そうすれが必要なときにそれを解凍して、ヒラメ卵に受精させることができます。この液体窒素を用いた保存法は、医学あるいは畜産の分野で開発された技術で、精子ばかりでなく受精卵の凍結保存にも実用化されています。しかし、水産分野では、特に魚卵の場合、卵黄が大きいために受精卵の保存までは出来ない状況にあります。それでも精子については、サケ・マス類をはじめ数種の海産魚についても試みられています。

ヒラメ卵にカレイ精子を人工受精させた後、染色体操作により倍数体を作出します。一般に異種間で交雑を行うと、発生の途中で死亡する場合が多いのですが、染色体操作により3倍体あるいは4倍体というように染色体数を増やしてやると、生き残るようになります(異質3倍体)。あるいは4倍体(複2倍体)では妊性が回復し、次世代が安定して作れるようになります。これらは、いわゆる雑種強勢といわれ、両親よりも優れた特質を持つ場合が多いようです。

一方、ヒラメの場合、雌の方が雄より、成長が良好なので、雌ばかり作る技術があればこれも養殖生産上非常に有利です。これは、既に他県で技術開発が進められ、ほぼ完成の域に達している技術です。これを利用してヒラメの全雌種苗、ひいてはマツカワ、オヒョウといったヒラメに次ぐ養殖有望種についても技術開発が必要と考えます。

また最近は、クローンといわれる親と遺伝的に全く同じコピーを作ることも可能になりつつあります。この技術を使えば極めて均質な製品が出来上がる可能性があります。ヒラメを養殖していると、トビとビリでは大きさに2倍位の差が出ることもあります。クローンを養殖すれば全て粒ぞろいの製品が出来上がるかも知れません。水産分野におけ育種研究はまだ歴史が浅く、育種の素材となる野性集団や系統などに関する遺伝学的知見の蓄積が乏しい状況にあります。染色体操作等ハイテク技術の開発を行いないながら、これら基礎的研究も合わせて行うことで、将来本道に適した養殖用新品種の誕生も夢ではないと考えています。

(栽培センター 齋藤節雄)

また最近は、クローンといわれる親と遺伝的に全く同じコピーを作ることも可能になりつつあります。この技術を使えば極めて均質な製品が出来上がる可能性があります。ヒラメを養殖していると、トビとビリでは大きさに2倍位の差が出ることもあります。クローンを養殖すれば全て粒ぞろいの製品が出来上がるかも知れません。水産分野におけ育種研究はまだ歴史が浅く、育種の素材となる野性集団や系統などに関する遺伝学的知見の蓄積が乏しい状況にあります。染色体操作等ハイテク技術の開発を行いないながら、これら基礎的研究も合わせて行うことで、将来本道に適した養殖用新品種の誕生も夢ではないと考えています。

(栽培センター 齋藤節雄)