人工餌料を用いたキタノユキマス(コレゴヌス)の種苗生産

北海道では平成元年以来上記のコレゴヌス属魚類2種を長野県から導入し、キタノユキマスという名のもとに、新たな養殖対象種とすべく各種試験を行っています。

従来、コレゴヌス属魚類の養殖において最もネックとなっていたのは種苗生産の問題でした。コレゴヌスはニジマス等に比べて、孵化仔魚が小さく、孵化後すぐに餌を食べ始めるという特徴があります。そのため、孵化仔魚を飼育するには微小な餌料が必要であり、その点をどう解決するかが問題となっていました。原産地のロシアや長野県では、あらかじめ溜池等に施肥をし、ブランクトンを発生させ、そこに孵化仔魚を放す粗放的な方法によって種苗を生産しています。しかし、この方法は広大な池面積を必要とし、また生産が不確定になりやすい等の欠点があり、効率的な種苗生産を行うには不適切だと思われます。

このような粗放的な方法に対し、近年集約的に仔稚魚を管理する方法が各地で試みられるようになりました。道立水産孵化場では昨年初めて、道内で採卵し孵化した仔魚を用いて、人工餌料のみ用いた集約的飼育試験を行いました。

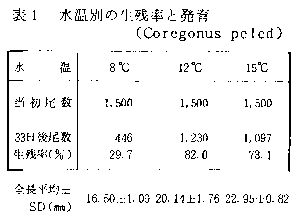

これまでの報告によれば、コレゴヌス仔稚魚の孵化後の生残率は水温によって変化し、比較的高水温(15℃前後)で生残率が高くなる傾向が指摘されています。そこで、8度、12度、15度の3区を設定して、孵化から約1ヵ月後の生残率を比較してみました。

飼育方法は流水かけ流し方式で行いました。当孵化場の用水は8度の湧水のみですが、水槽(100リットル:注水量は毎分約2リットル)に200ワットのヒーターとサーモスタットを設置することで、8度、12度、15度の3区を設定しました。各水槽には同じ日に孵化した仔魚1,500尾をそれぞれ収容して初日から人工餌料を与えました。人工餌料はK社製の微粒初期餌料を使用しました。当初粒径250ミクロンのものを与え、その後徐々に粒径を大きくしました。給餌は1日7回、摂餌の状況を見ながら主に手撤きで行いました。また、底面に落ちた残餌は毎夕サイホンで除去しました。

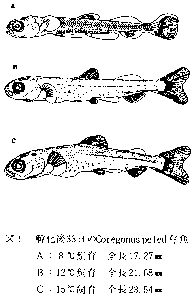

孵化から33日後に各試験区の魚を取り上げ計数しました。表1に各試験区の生残率と全長を示しました。生残率は12℃の試験区が最も高く(82.0パーセント)、15度(73.1パーセント)がそれに次いでいます。両区に比べて8度の試験区は生残率が著しく低くなっています(29.7パーセント)。次に全長ですが、15度の試験区が最も大きく(22.95±0.82ミリメートル)、12℃(20.14±1.76ミリメートル)、8度(16.50±1.09ミリメートル)の順に小さくなっています。図1にこれら3区の仔魚のスケッチを示しました。15度と12度区は体各部の形態形成がほぼ終了して稚魚に近い状態になっているのに対し(図1B、C)、8度区は両者に比べ形態形成が著しく遅れた状態になっています(図1A)。

今回の結果から、コレゴヌス・ペレード仔魚について人工餌料のみを用いて集約的に種苗生産を行う可能性が示されました。この場合、孵化後約1ヵ月ほどは保温設備を要すると思われますが、逆に一旦このような設備を持てば多数の種苗を効率的に生産する利点も考えられます。

集約的なコレゴヌス類の種苗生産の研究はまだ始まったばかりです。道立水産孵化場では今後、より精緻な飼育条件の検討を行って養殖技術の確立を目指し、さらにそれらを養殖業の方々に広めてゆきたいと考えています。

なお、キタノユキマス(コレゴヌス)を飼育してみたいと思われる方は道立水産孵化場までご連絡ください。

(北海道立水産孵化場 増殖部 湖沼開発科)