バカガイ(エゾバカガイ)の成長と成熟について

北海道の各沿岸に広く分布するバカガイは、本州より南に生息するバカガイの北方型で、分類学的には同じ種類です。この貝は、そのほとんどが「あおやぎ」と称して、本州方面へ生鮮出荷されるため、道内の市場やスーパーマーケット等ではあまり見かけることはありません。

この貝は、かつてはホッキガイの混獲物程度の扱いしかされていなかったのですが、最近では本州からの需要が増え、平成2年には単価がキロ当たり708円とホッキガイの702円をしのぐ価格にまで上昇しました。

このような背景の中で、バカガイ漁業の重要性は年々増大しており、これに伴って、生産者側からの研究要望も高まっています。

そこで今回は、苫小牧で行ったバカガイの成長と産卵に関する調査の結果を報告したいと思います。

まず最初に、バカガイの産卵についてお話します。

この貝は、かつてはホッキガイの混獲物程度の扱いしかされていなかったのですが、最近では本州からの需要が増え、平成2年には単価がキロ当たり708円とホッキガイの702円をしのぐ価格にまで上昇しました。

このような背景の中で、バカガイ漁業の重要性は年々増大しており、これに伴って、生産者側からの研究要望も高まっています。

そこで今回は、苫小牧で行ったバカガイの成長と産卵に関する調査の結果を報告したいと思います。

まず最初に、バカガイの産卵についてお話します。

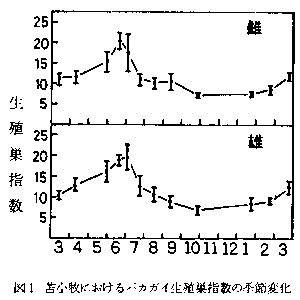

一般に産卵期には、卵や精子の放出により生殖巣指数の著しい減少がみられますので、苫小牧におけるバカガイの場合、産卵期は7月~9月と推定されます。また、バカガイが初めて卵や精子を産み出すようになる大きさを調べるため、産卵期に殻長5~60ミリメートルの貝を対象として、生殖巣の状態を顕微鏡で観察しました。その結果、殻長25ミリメートル以上に成長したものから産卵に加わることが明らかになりました。

次に、エゾバカガイの生齢と成長の関係についてお話します。

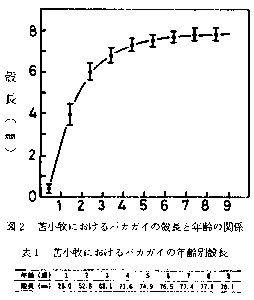

一般に二枚貝の年齢は、貝殻に刻まれるリングを数えることによって判定します。このリングは、水温の低下や産卵などで成長が停滞することが原因で形成されます。バカガイの場合、そのままの状態ではどれがリングなのか判断に苦しみます。ところが、貝殻を市販の塩素系漂白剤で洗うと、表面の薄い膜(殻皮という)がきれいに溶け落ちて、これを乾燥すると明瞭なリングが現われてきます。そこで、このリングを用いて、バカガイの年齢と殻長の関係を解析しました。

まず、このリングがいつできるのか、また、リングができ始めるのは何歳かを調べました。その結果このリングは年に1本、水温が10度以下に低下する11月~1月にできることがわかりました。また初めてリングができるのは、産まれてから4か月前後の0歳の時でした。

これを他の二枚貝の成長様式と比較してみますと、同じ苫小牧に生息するホッキガイでは50ミリメートルになるまでに約3年かかります。また、サラガイ(白貝)では、50ミリメートルになるには約5年を要すると言われています。これらに比べれば、バカガイの成長は非常に速いと言えるでしょう。

ところで、この調査で10歳以上のバカガイが全く採集されませんでした。このことは、バカガイの寿命が、ホッキガイやサラガイ(20歳以上)に比べて短いことを示しています。

先に、バカガイが初めて産卵に加わる大きさは殻長25ミリメートル以上と述べましたが、この時の年齢を計算すると、生後約11か月となります。つまり、バカガイは、殻長25ミリメートル以上に成長した1歳から産卵に加わることになります。

以上の調査により、バカガイの産卵期と成長様式が明らかになりました。今後は、この貝が年をとるにつれてどのくらい死んでいくのかを明らかにし、効果的な資源管理策を考えていくことになるでしょう。また、稚貝の発生量が年によって異なる原因や死亡原因なども究明しなければなりません。<br />(中央水試企画情報室 櫻井 泉)