ページ内目次

はじめに

- 網走支庁管内では、網走支庁管内たこ漁業連絡協議会(以下、たこ協議会)が中心となり漁業者自らがミズダコの標識放流を行っています。

- この標識放流は1988年から始まり、1992年および2000年を除く18年間継続的に行われています。

- 2008年も一部すでに放流が行われています。

- これまでに3,300個体以上のミズダコが放流され、236個体の再捕報告が寄せられています。

- 網走水産試験場では、漁業者の皆さんから寄せられた放流・再捕記録を整理し、毎年たこ協議会の総会において標識放流結果について報告を行っています。

- また、平成19年3月には常呂漁協で開かれたタコ勉強会において標識放流による移動・成長およびその他生態全般について報告を行いました。今回は、そこで発表した内容のうちミズダコの成長について報告します。

- なお、今回調査した再捕記録は、放流後30日以上経って再捕されたデータのみを用いています。

網走管内のミズダコ標識放流

- 網走管内のミズダコ標識放流は、主にたこ箱で漁獲された体重約1~3キログラムの小型タコの一部に標識を付けて放流されたものです。

- 放流時の体重や位置、水深などを漁業者の皆さんが記録し、漁協を通じて水試に報告されます。

- このように、ほとんどの作業が漁業者の皆さんによって行われています。

- 標識はディスク型タグで、これはタコ類の標識としては最適と考えられています。

- この直径15 ミリメートルの黄色いディスクをステンレス製の針金などで足にくくりつけて、放流します(図 1)。

-

-

図 1 ディスク型タグおよびミズダコに標識を装着する様子

-

標識放流から明らかとなった成長

標識放流で調べることができる生態情報として、まず思いつくのが移動と成長でしょう。タコ勉強会では、稚内水試の佐野研究員の協力を受けて分布・繁殖・産卵・生活史など全般的な話をさせて貰った後、網走管内でこれまでに得られた標識放流結果から見えてきたミズダコの移動・成長様式について報告を行いました。以下に、成長についての結果を簡単にご紹介します。

1.成長は季節の影響を受けるか?

表1は、これまでに放流・再捕されたミズダコのうち代表的なものの増重量を示しています。3月に放流されたミズダコは97日で約3 キログラム体重が増加し(表中 1)、さらに11月に再捕されたものには約10キログラムも体重が増加していた個体もみられます(表中 3)。このように、ミズダコの成長はこの間、きわめて速かったことが分かります。

一方で、10、11月に放流され、翌年3、6月に再捕された個体の体重は約1キログラムしか増加していませんでした(表中 5, 6)。また、同じように11月に放流され、冬、春、夏と海で過ごし、翌年9月に再捕された個体は約6 キログラム体重が増加していました(表中 7)。このように、ミズダコは放流時期によって、時間の経過とともにどんどんと成長する場合と、時間が経ってもそれほど成長しない場合が存在することがわかります。すなわち、成長は季節によって大きく様変わりする可能性が高いと考えられます。

表1 標識放流ミズダコの放流期間と増重量の代表例

一方で、10、11月に放流され、翌年3、6月に再捕された個体の体重は約1キログラムしか増加していませんでした(表中 5, 6)。また、同じように11月に放流され、冬、春、夏と海で過ごし、翌年9月に再捕された個体は約6 キログラム体重が増加していました(表中 7)。このように、ミズダコは放流時期によって、時間の経過とともにどんどんと成長する場合と、時間が経ってもそれほど成長しない場合が存在することがわかります。すなわち、成長は季節によって大きく様変わりする可能性が高いと考えられます。

表1 標識放流ミズダコの放流期間と増重量の代表例

| 番号 | 放流月日 | 放流体重 | 再捕月日 | 放流期間 | 増重量 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 3月23日 | 2.7 kg | 6月28日 | 97日 | 約3 kg |

| 2 | 3月18日 | 2.1kg | 11月11日 | 238日 | 約8kg |

| 3 | 3月18日 | 1.7kg | 11月9日 | 236日 | 約10kg |

| 4 | 8月28日 | 0.7kg | 翌年6月1日 | 280日 | 約2kg |

| 5 | 10月25日 | 2.7kg | 翌年3月23日 | 149日 | 約1kg |

| 6 | 11月20日 | 2.0kg | 翌年6月22日 | 214日 | 約1kg |

| 7 | 11月18日 | 2.5kg | 翌年9月4日 | 290日 | 約6kg |

| 8 | 12月11日 | 2.5kg | 翌年11月6日 | 331日 | 約12kg |

2.成長の速い時期、遅い時期の分かれ目は?

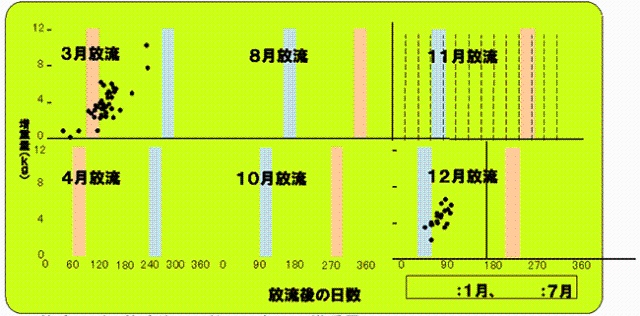

では、どういう時期に成長が速く、また、遅いのでしょうか。これを調べるために、放流が行われた月ごとに放流期間と増体重の関係をプロットしました(図 2)。なお、標本数の少ない6、7、9月のグラフは省略しています。また、図中の水色の区間と、オレンジ色の区間は、それぞれの図における1月にあたる期間と、7月にあたる期間を便宜的に色づけしています。

8-12月放流のグラフから

8-12月に放流され、翌年1月から5月の間に再捕されたミズダコの点をご覧ください。これらは、放流後150-270日という比較的長い時間が経過しているにも関わらず、その体重増加量は3月や4月に放流されて90日-120日後に再捕されたミズダコの体重増加量とあまり差がありません。一方、8-12月に放流され、翌年6月に再捕されたミズダコのなかには、1-5月に再捕されたものと比べると体重増加が大きい個体が1個体みられ(10月放流)、翌年7月以降に再捕された個体では、8月放流の1個体を除き、体重増加が大きくなっていました。このように、3 kg未満のミズダコの成長は、1-5月では遅く、6-7月を境にして、その後顕著に成長しはじめると読み取れます。

3-4月放流のグラフから

3-4月に放流されたミズダコの図をご覧ください。これらは全て放流された年内に再捕されています。8-12月の図から明らかとなった6・7月以降の顕著な体重増加は12月ごろまで維持されることが読み取れます。

-

-

-

-

図2 放流月別の放流後の日数とミズダコの増重量

-

最後に

- タコ勉強会では、以上のようなことを発表しましたが、常呂の漁業者の方は普段からホタテなどを通じて海産動物の生活史初期に慣れ親しんでおられるためか、ミズダコについてもそういった生活史初期に関する多くの質問を戴きました。

- ところが、ミズダコの初期生活に関しては断片的な情報しか得られていません。したがって、“あまり解明されていないということが分かって貰えた”といった感じの質疑応答にならざるを得ませんでした。

- 生活史初期に関する謎は、標識放流からも見出されます。網走では小型のミズダコの標識放流がほぼ周年行われています。すなわち、こういった2 キログラム前後の小型のミズダコが年中、海のなかに存在していることになります。しかし、これは産卵が周年行われているためなのか、産卵は一時期に行われたものの仔ダコの成長に個体間でばらつきがあったためなのか、よく分からないのです。また、生物には個体差があるので、今回報告した季節的な成長様式が全ての3 キログラム以下のミズダコに当てはまる訳ではありません。

- ミズダコは、時期によっては磯や港内などの場所でも目にすることができ、色々な料理に利用されている身近な生物ですが、まだまだ謎が多い生き物です。さいわい、現在の北海道周辺のミズダコの資源状態は危機的な状態では無く中水準であり(北海道水産資源管理マニュアル)、漁獲量は周期的に増減を繰り返しています。資源状態を維持することは全ての漁獲対象魚種にとって重要ですが、謎が多い生き物であるが故にミズダコではますます重要であるといえます。

(網走水産試験場 城 幹昌)