温暖化6 熱中症厳重警戒日数は今後どこまで増えるのか

はじめに

北海道では近年、猛暑に伴う熱中症搬送者数が急増し(図1)、全国の死亡者数は他の自然災害を上回り、「超災害級」ともいえる事態となっています。気候変動がもたらしうる将来の猛暑について関心を高めるため、道総研 エネルギー・環境・地質研究所は2090年代の猛暑を予測した動画「未来の天気予報 北海道2100猛暑」を2025年に公開しました。これは2022年公開の冬版に続くもので、夏冬それぞれの気候変動を自分ごととして考えるきっかけとしてご活用頂けます。(動画「未来の天気予報」閲覧はこちらから)

熱中症厳重警戒日数の将来予測

ここでは、動画「未来の天気予報」の根拠データでもある気候予測データをもとに、道内における熱中症警戒日数の変化を紹介します。温室効果ガスの増加を加味した気候モデル(東京大学等のMIROC・気象庁気象研究所のMRI)に基づき国立環境研究所が提供する予測データを、道総研 エネルギー・環境・地質研究所で解析しました。

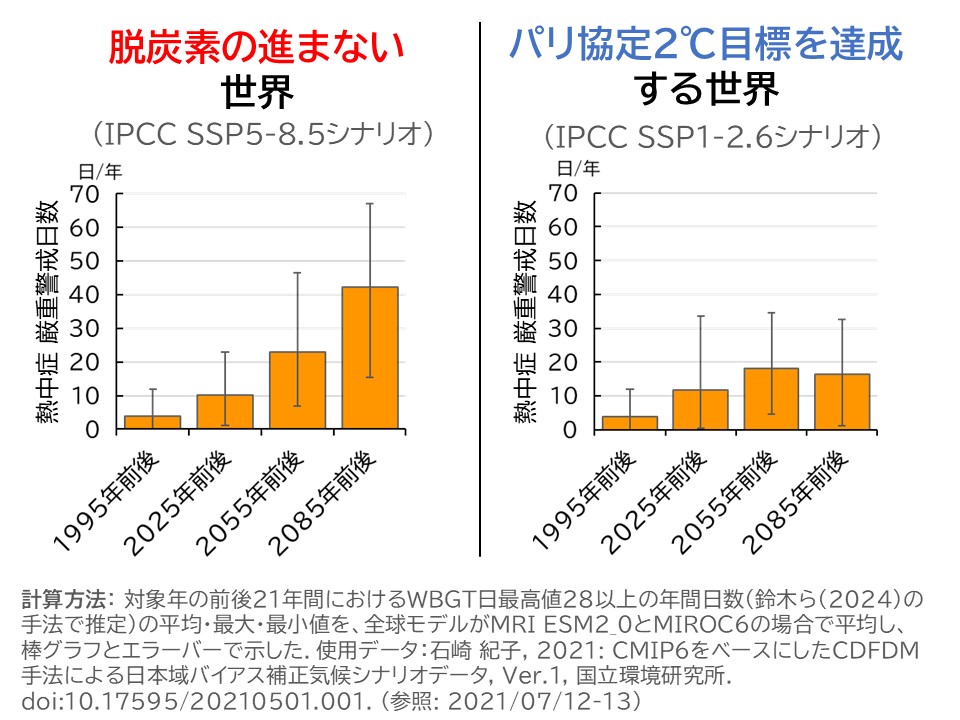

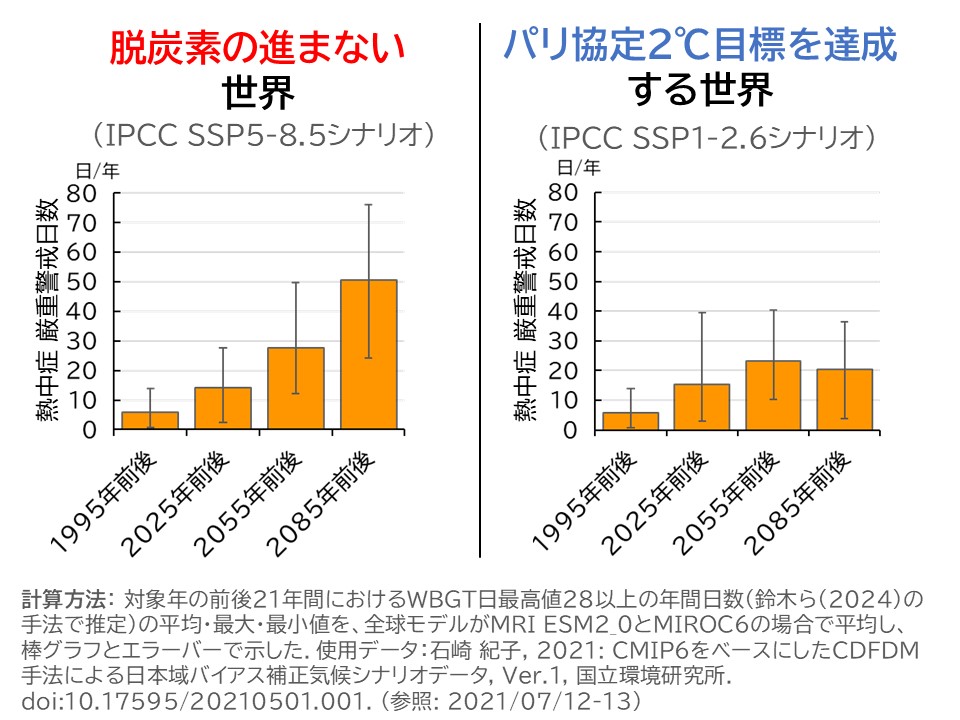

図2・図3では、横軸は期間(2025年前後を中心に、30年前・30年後・60年後の各時点)、縦軸は各地の熱中症厳重警戒日数(注2)からなる2枚1組のグラフを示しました。それぞれ左のグラフが、温暖化が最大限に進行した場合(IPCC SSP5-8.5シナリオ)の予測を、右のグラフが、パリ協定(注3)の目標のひとつである「世界の気温上昇を2度未満に抑える」場合(IPCC SSP1-2.6シナリオ)の予測を示します。

解析の結果、今後30年間は脱炭素の有無にかかわらず日数が増加しますが、その後の推移には大きな違いが現れます。脱炭素が進めば日数は頭打ちになりますが、進まなければ札幌では平均42日、多い年には60~70日程度まで増加すると予測されます。

この結果は、脱炭素の取り組みが将来の影響を大きく左右することを示しており、緩和策の重要性を裏付けるものです。一方、2055年前後まではどちらのケースでも暑さが進行しており、適応策としての熱中症対策等の強化も不可欠であることがわかります。

今後の気候変動の緩和・適応に向けたデータの活用

このような気候予測データは、地域での緩和策(脱炭素)の重要性や、適応策の取組みについて考えるための情報として活用できます。多様な主体の皆様に気候変動への関心を高めていただき、対策に役立てていただくため、市町村・事業者・道民向けのセミナーや技術支援を通じてデータの活用を進めます。

●さらに詳しい情報:特集ページ・気候変動で北海道はどうなる?どうする?

-----------

注1)真夏日日数は稚内・旭川・札幌・函館・帯広・釧路・網走の7地点平均、気象庁「過去の気象データ検索」をもとに作成。熱中症搬送者数(熱中症による救急搬送者数)は総務省消防庁のデータをもとに作成。2025年のデータは9月28日までの暫定値。

注2)ここでの熱中症厳重警戒日数とは、熱中症を予防するための指標として用いられているWBGT(Wet Bulb Globe Temperature;暑さ指数)の最高値が、熱中症搬送者が急増する目安となる28以上となる日数をさします。以下文献の解析手法に基づいて算出されています。

鈴木啓明・野口泉・大屋祐太・三村慧(2024)細氷, 70, 北海道のWBGT 厳重警戒⽇数のシナリオ別将来変化

注3)2015年にフランス・パリで開催された気候変動枠組条約第21回締約国会議(COP21)で採択された、気候変動の脅威に対する世界的な対応を強化するための国際協定。「世界的な平均気温上昇を産業革命以前に比べて2℃より十分低く保つとともに、1.5℃に抑える努力を追求すること」が長期目標として掲げられました。目標達成に向けて、今世紀後半には温室効果ガスの人為的な排出と吸収の均衡を図ることが求められており、全ての締約国に対して、排出削減目標の作成・提出・維持が義務付けられています。

(鈴木啓明 産業技術環境研究本部 エネルギー・環境・地質研究所 環境保全部)